障がいのある方が適切な福祉サービスを利用できるよう支援する「計画相談支援」。これは、障害者総合支援法に基づいて提供される重要なサービスです。相談支援専門員と呼ばれる計画相談支援のスペシャリストが利用者一人ひとりの状況やニーズを丁寧に把握し、サービス等利用計画を作成することで、その方に最適な支援を実現します。

しかし現在、相談支援専門員が慢性的に不足しており、利用者がサービスを受けるまでの待機時間が長期化しているという問題が多くの事業所で見受けられます。

そこで本記事では、計画相談支援の基本的な知識から、顕在化している多くの課題とその解決策を詳しく解説します。

計画相談支援の現状と課題

上記のように計画相談支援は、障がいのある方々の生活を支える重要な役割を担っていますが、以下のような現状に直面しています。

計画相談支援の深刻な現状

全国の障害福祉サービスを必要とする方々の数は年々増加傾向にあり、それに伴って計画相談支援事業所の数も増加しています。

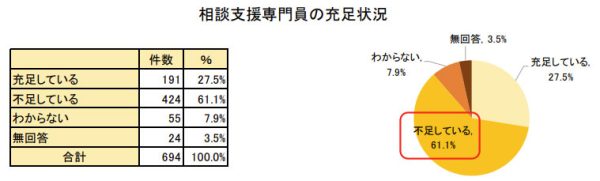

しかし、業界全体が抱えている大きな問題として、相談支援専門員の慢性的な人材不足が挙げられます。厚生労働省が調査した報告書によると、以下の図のように相談支援専門員が「充足している」と回答した事業所は約27%、「不足している」と回答した事業所は約61%と、半分以上の事業所が人手不足に悩んでいることがわかります。

相談支援専門員の総数自体は徐々に増加しているものの、多くの事業所ではさまざまな問題から必要な人材を確保できていないのが実情です。その結果、利用者が長期間待機を余儀なくされ、適切なサービスを受けられない状況が各地で報告されています。

また、地域による支援の格差も顕在化しており、都市部と地方では利用できるサービスの質や量に大きな差が生じていたり、度重なる制度改正への対応も求められていたりするなど、さまざまな問題に悩まされています。

計画相談支援の課題

ではなぜ相談支援専門員を確保できないのでしょうか。数多くある原因の中から、主要因として以下の2つが考えられます。

- 過重な業務量

- 非効率な業務フロー

相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成から、モニタリング、関係機関との連絡調整まで、幅広い業務を担っています。中でも書類作成や記録管理といった事務作業には多くの時間が必要で、大きな負担となっているのが現状です。

さらに、多くの事業所では未だに紙での情報管理が中心となっており、この非効率な業務の進め方が負担に拍車をかけています。日々の膨大な業務量に加え、こうした非効率な業務フローが続くことで、相談支援専門員のモチベーションは少しずつ低下し、退職につながるケースも多く見られます。その結果、人材不足が慢性化し、新規利用者の受け入れが難しくなるなど、支援体制に深刻な影響を及ぼしています。

計画相談支援の課題解決策

上記のような課題を解決するためには、業務の効率化とICT活用による支援体制の整備が不可欠です。以下では具体的な解決策について解説します。

業務を見直す

計画相談支援事業所における業務効率化の第一歩は、現状の業務内容を詳細に見直すことから始まります。

まずは、日々の業務内容を細かく洗い出し、それぞれの業務にかかる時間や必要性を客観的に評価します。この過程で、重複している業務や簡略化できる作業を特定し、業務フローの最適化を図ることが重要です。例えば、複数の職員で行っている同じような記録作業を一本化したり、定型的な文書作成をテンプレート化したりすることで、大幅な作業時間の短縮が期待できます。

また、会議やミーティングの運営方法を見直し、議題の優先順位付けや時間配分の最適化を行うことで、より効率的な情報共有が可能になります。

ICTを活用する

ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)の導入は、事業所の業務効率化に大きく貢献します。特に福祉ソフトの活用が効果的です。導入により、利用者情報のデータベース化やサービス等利用計画の作成支援などが可能となり、情報の一元管理や書類作成の時間短縮、関係機関との迅速な情報共有を実現できます。

活用例の一つとして、福祉ソフトをモバイル端末と連携させることで、訪問先でもリアルタイムな記録入力や情報確認が可能になります。これにより、事務所に戻ってからの作業時間を大幅に削減できるようになります。さらに、蓄積したデータを分析することで、支援の質の向上や業務改善にも活用できます。

このようなICTの活用により、相談支援専門員の業務負担は大きく軽減されます。結果として、利用者一人当たりの対応時間が短縮され、より多くの新規利用者の受け入れが可能になるでしょう。

ICTを活用した計画相談支援事業所の事例

ICTを活用することで業務効率化に成功した計画相談支援事業所の事例を2つ紹介します。

一般社団法人あいのて 様

計画相談支援や生活介護、就労継続支援B型などさまざまなサービスを提供されている同法人では、以前からツールは利用していましたが、固定のPCでしか使用できない点や、頻繁なアップデート作業に課題を感じていました。そこで、クラウド管理が可能で、機能面でも使いやすい福祉ソフト「介舟ファミリー」の導入を決定しました。

導入後は、場所を選ばず複数のPCで同時に作業ができるようになったため、業務効率が大幅に向上しており、ほかにも、サポートセンターの手厚いサポート体制や営業担当の丁寧なサポートにより、事業所運営をスムーズに行えているそうです。

現状では機能面や使いやすさ、対応などに不満な点がなく、100点満点と回答されています。

株式会社千歳 様

計画相談支援や障害児相談支援、就労継続支援A型など多岐にわたるサービスを提供している同社では、以前使用していたソフトの購入後のバージョンアップやサポート対応への不満から、2008年の会社体制変更を機に福祉ソフト「介舟ファミリー」を導入しました。

選定理由は、全部門の一元管理が可能なこと、営業対応の良さ、Excelでの帳票出力、そして操作性の良さでした。導入後は、請求業務の残業がほぼなくなり、業務効率が50%アップ。月初の請求処理が10日かかっていたものが5日程度で完了するようになりました。また、たサービスの訪問介護や訪問看護のスケジュール管理、労務管理にも活用し、事業所全体の業務改善を実現しています。

システムへの評価は88点と末広がりに絡めた評価で、時代のニーズに合わせた更なる発展への期待が込められています。

ICTを活用することで、より働きやすい計画相談支援事業所を実現しよう

計画相談支援は、障がいのある方々の生活を支える重要なサービスです。しかし、現在多くの事業所では膨大な事務作業や非効率な業務フローにより、相談支援専門員の負担が増大しています。その結果、慢性的な人材不足に陥り、新規利用者の受け入れが困難になるなど、深刻な課題に直面しています。

こうした状況を改善するには、事業所のICT化が不可欠です。ICTツールを導入することで業務の効率化が進み、相談支援専門員は本来の支援業務により多くの時間を割くことができます。その結果、働きやすい職場環境が実現し、人材の確保や定着率の向上につながります。さらには、新規利用者の受け入れ拡大や収益改善も期待できるでしょう。

計画相談支援とICT活用について、より詳しく知りたい方は、ぜひ無料のお役立ち資料をご覧ください。具体的な課題とその解決方法、成功事例など、これからの事業所運営に役立つ情報を網羅的に解説しています。