日本の介護業界は深刻な人材不足に直面しています。高齢化社会の進展に伴い介護ニーズが急増する一方、賃金が業務に見合っていないことや働きにくい労働環境などの要因により、多くの事業所で慢性的な人材不足が起こっています。

この状況に対応するため、多くの介護事業者が「人材シェアリング」という新たな取り組みに注目しています。複数の事業者、または事業所・施設間で職員を共有することで、人材の有効活用、雇用の安定化、サービスの質の維持向上を図る試みです。

本記事では、介護現場における人材シェアリングが進む背景や具体的な進め方、具体的な活用事例、導入時の注意点などについて詳しく解説します。

介護の人材シェアリングとは

介護現場における人材シェアリングとは、複数の介護事業所や施設間で人材を共有・融通し合う仕組みのことです。従来の「1つの事業所で1人の職員が勤務する」という雇用形態ではなく、主に「複数の事業所で1人の職員が働く」という新しい働き方を指します。

具体的には、送迎、入浴介助、食事介助などの業務ごとに専門スタッフを置き、これらの人材を複数の事業所間で共有したり、短時間勤務者を組み合わせて一つの職務を遂行したりする方法です。

これにより、限られた人材を効率的に活用し、介護サービスの質を維持しながら人材不足に対応することを目指しています。

人材シェアリングが進む背景

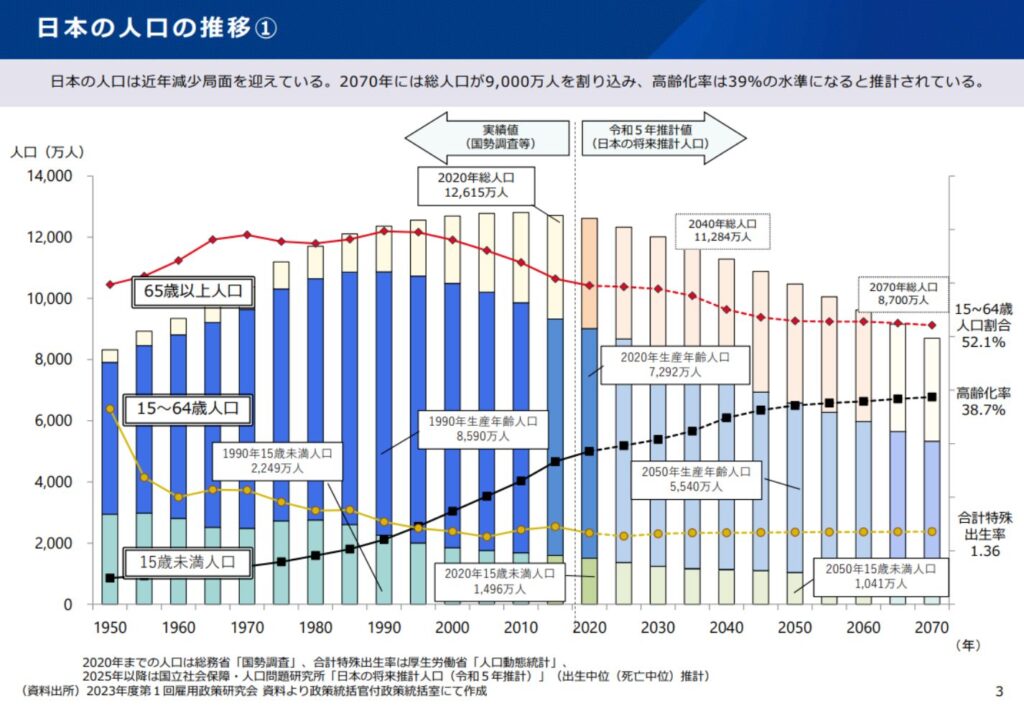

介護業界の人手不足は危機的状況にあります。厚生労働省の調査によると日本の15~64歳の労働人口は今後減少していく一方、65歳以上の高齢者数は増加を続け、超高齢社会はさらに進展していくと予測されています。

少子高齢化で労働人口が減少していく中でも特に介護業界はサービスの質と量が職員のマンパワーに比例するため、より多くの人材が必要です。しかし、複雑な業務内容や厳しい労働環境、シフト制による不規則な勤務体系などが障壁となり、新規での人材確保が難しい状況です。

さらに、一般的な高齢者施設では新人職員が一人で業務を行えるようになるまで多くの場合約3ヶ月以上かかるなど、人材育成にも大きな課題があります。介護人材シェアリングは、こうした構造的な問題に対応するための新たな取り組みとして注目されています。

人材シェアリングのメリット

人材シェアリングの主なメリットとしては以下の3つが挙げられます。

業務効率化や専門性の向上

介護人材シェアリングの導入により、従来は一人の職員が担っていた多岐にわたる業務を、「入浴介助」「送迎」「食事介助」などの業務単位で分担することが可能になります。これにより、各職員は特定の業務に特化できるため、業務効率や専門性が高まり、結果サービスの質の向上に期待できます。

また、業務がシンプル化されることで、新人職員の教育期間が従来の約3ヶ月から約1週間程度に短縮されるなど、人材育成の効率化も実現するでしょう。さらに、専門性の高い介護職員は、より高度なケアや利用者とのコミュニケーションに集中できるようになり、職員の満足度向上とバーンアウト防止にも寄与します。

就労人口の拡大と人材の確保

介護の人材シェアリングは、これまで介護業界への就職が難しかった多様な人材層を取り込む可能性を広げます。具体的には、育児中の主婦、学生、定年退職したアクティブシニア、持病や障害を持つ方など、フルタイム勤務や複雑な業務が難しい方でも、明確な業務内容や短時間のため、自分の得意分野や可能な時間帯に特化して働くことが可能になります。

例えば、送迎だけを担当する元タクシードライバーや、食事介助のみを行う主婦など、これまでの介護職とは異なる多様な人材が業界に参入することで、慢性的な人材不足の緩和につながるでしょう。

また、介護業界へのキャリアチェンジのハードルも下がり、新たな人材の流入が期待できます。

施設間連携による安定したサービス提供

複数の介護事業所や施設間で人材をシェアすることで、急な欠員や繁忙期における人員不足に柔軟に対応できるようになります。ある施設でインフルエンザなどの感染症が発生し職員が不足した場合でも、連携している他の施設から応援を得ることが可能です。

また、特定の専門職(看護師や機能訓練指導員など)を複数の小規模事業所で共有することで、各事業所が単独では確保が難しい専門職の効率的な活用が実現します。さらに、地方や過疎地域においては、限られた人材を地域全体で効果的に配置することで、地域全体の介護サービスの質と量を維持することが期待されています。

介護人材シェアリングの最新動向

厚生労働省は2025年4月に2040年を見据えた介護サービス提供体制のあり方を議論する検討会を開催し、「中間とりまとめ(案)」を提示しました。この中で、深刻化する介護人材不足への対応策として、複数の事業者または事業所・施設間による「人材のシェア」を正式に推進する方針が盛り込まれました。

厚労省は近日中に「中間とりまとめ」を正式決定し、今後は事業所・施設の運営基準のあり方を含めた具体的な議論を審議会で進める予定です。「サービスの質の維持を前提として、制度の壁にとらわれない柔軟な対応」を実現する考えが示されています。

この動きは、介護人材・専門職の確保と、限られたリソースの有効活用を目指すものであり、次回の介護報酬改定に向けた重要な検討課題となっています。

人材シェアリングとワークシェアリングについて

人材シェアリングとよく似ている取り組みである「ワークシェアリング」について違いを解説します。

ワークシェアリングとの違い

人材シェアリングとワークシェアリングは同じ「シェア」という言葉を使いながらも、根本的に異なる概念です。

人材シェアリングは、先述したように専門的なスキルや経験を持つ人材を複数の企業や施設間で共有する仕組みで、短時間でも高度な専門性を活かせることが特徴です。介護業界では、例えば理学療法士や管理栄養士といった専門職を複数の施設で共有することで効率的な人材活用を図ります。

一方、ワークシェアリングは企業・施設内で一つの業務を複数人で分担し、労働時間の短縮や雇用機会の創出を目指す制度です。介護現場では慢性的な人手不足解消と、働き手のワークライフバランス実現の両立を可能にする方法として注目されています。

| 人材シェアリング | ワークシェアリング | |

|---|---|---|

| 目的 | 特定のスキルや経験を持つ人材を、複数の企業や施設で共有し、効率的に活用する。 | 1人で担当していた業務を複数人で分担し、労働時間を短縮する、または雇用機会を増やす。 |

| 対象 | 企業や施設間の人材の貸し借り(特に専門的なスキルを持つ人材) 例:介護業界での理学療法士や管理栄養士など専門職の共有 | 企業・施設内の従業員間での仕事の分担 特に育児や介護、ライフスタイルの都合でフルタイム勤務が難しい人材の活用 |

ワークシェアリングのメリット

介護業界におけるワークシェアリングは、多様な働き方を求める人材と人手不足に悩む現場双方にメリットをもたらします。ワーカー側にとっては、育児や親の介護などの個人的な事情でフルタイム勤務が難しい方でも、一つの業務を複数人で分担することで労働時間を短縮できます。これにより自分のライフスタイルに合わせた勤務が可能になり、介護の専門性を活かしながら継続的に就労できる環境が生まれます。

また、施設側にとっては人材の定着率向上や多様な人材確保につながり、利用者へのサービス品質維持にも貢献します。さらに、一人あたりの業務負担が軽減されるため、介護職特有の身体的・精神的負荷を分散させ、バーンアウト防止にも効果的です。

このように、ワークシェアリングは介護業界の持続可能性を高める重要な働き方改革として期待されています。

実際の人材シェアリング・ワークシェアリング活用事例

すでに人材シェアリング・ワークシェアリングの動きは広まりつつあります。以下の2つの活用事例を見てみましょう。

北九州市における人材・ワークシェアリングサービスの活用事例

ある通信テクノロジーA社は、無資格・未経験者でも介護施設の「お手伝い」ができる有償ボランティアのマッチングプラットフォームサービスを2019年にリリースしました。

このサービスは16歳から登録可能で、利用者の約7割が介護未経験者です。介護業務にはさまざまな業務が存在しますが、誰もが自分のできることで介護業界を支える仕組みを提供しています。

2024年10月には高齢化率が最も高い政令指定都市・北九州市と連携協定を締結。1年後には1000人の人材と100事業者を結ぶことを目標に掲げています。「令和の互助インフラ」を目指し、深刻化する介護人材問題に対して、地域住民全体で支える新しいロールモデルの構築に取り組んでいます。

浜松市におけるワークシェアリングサービスの活用事例

テクノロジーの活用で介護業界の課題解決を目指すB社では、介護ワークシェアリングサービスを浜松市で実証実験として展開しました。

このサービスは1日・数時間単位のスポット勤務を可能にするプラットフォームで、勤怠管理や給与支払いをオンライン化でき、介護福祉士有資格者を対象に、潜在的な介護人材(約12万人)の活用を目指しています。特にコロナ禍での突発的な人材不足問題の解決を図っていた中で、浜松市では2025年までに1,997人の介護ワーカーが不足すると試算されているほど、市全体で人材不足が進行しており、B社が課題解決に貢献できるかを確かめるべく、実証実験に応募しました。

実証実験では介護施設側のニーズは高かったものの、ワーカー獲得には課題も挙げられています。しかし浜松市の広報支援を受けながら、「コネクテッドワーカー構想」の実現に向け真摯に取り組んだ結果、令和4年度浜松市ファンドサポート事業にも採択されました。

これにより、以前は1事業所でワーカーを取り合う状況でしたが、今では事業所がサービスを通じて数十~数百名の介護ワーカーと繋がり、地域全体で助け合える状態の構想が進んでいます。

人材シェアリング・ワークシェアリングにおける注意点

上記のように人材シェアリング・ワークシェアリングは官民一体となり各地で進められていますが、制度導入に当たっては主に以下の3つに注意が必要です。

雇用形態と労務管理、責任範囲が複雑化してしまう

人材シェアリングを行う際は、さまざまな職員が事業所を頻繁に出入りするようになるため、複数の事業所で働く職員の勤務時間管理や賃金計算が煩雑になり、労働基準法の遵守(残業時間の管理など)が困難になる可能性があります。

また、雇用契約の形態(直接雇用か派遣か)によって社会保険や有給休暇の取り扱いが異なるため、事前の制度設計の理解も必要です。さらに、職員の労災や事故発生時の責任の所在を明確にしておかないと、後々のトラブルにつながってしまいます。これらの課題に対応するためには、専門家(社会保険労務士など)の協力を得て、適切な労務管理体制を構築することが不可欠です。

情報共有やコミュニケーションも複雑化してしまう

人材シェアリングにおいては、複数の事業所間での適切な情報共有体制の構築が重要な課題となります。さまざまな事業所の職員が働くため、利用者の状態や特性、ケア内容に関する情報が正確に共有されないと、サービスの質や安全性に影響を及ぼす恐れがあります。

これらの課題を解決するためには、ICTツールの活用や定期的なカンファレンスの実施など、効果的な情報共有システムの構築が不可欠です。さらに、個人情報の取り扱いに関する明確なルールと研修も行うことでより理解が深まるでしょう。

サービスの質の維持が困難になるケースもある

人材シェアリング・ワークシェアリングの最大の懸念点は、ケアの質と一貫性の維持です。複数のスタッフが交代で介護サービスを提供することで、利用者との信頼関係構築が難しくなる可能性があります。特に認知症の方など、環境変化に敏感な利用者にとっては、担当者の頻繁な変更がストレスとなる場合があります。

また、業務の細分化により、利用者一人ひとりをサービス利用者として捉える視点が失われるリスクも考えられます。これらの課題に対応するためには、統一されたケア方針とマニュアルの整備、定期的なケースカンファレンスの実施、職員間の密な情報共有が重要です。さらに、利用者とその家族に対して、人材シェアリング・ワークシェアリングの仕組みについて丁寧に説明し、理解を得ることも不可欠です。

人材シェアリング・ワークシェアリングを積極的に活用して事業所の円滑な運営を

介護現場における人材シェアリングは、深刻化する人材不足に対応する有効な手段として、厚生労働省が中間とりまとめで正式に推進する方針を示すなど、官民一体となった取り組みが進んでいます。業務の効率化と専門性の向上、多様な人材の業界参入促進、施設間連携による安定したサービス提供など、多くのメリットがあります。

もちろん、労務管理の複雑化や情報共有の課題、サービスの質の一貫性維持といった注意点もありますが、これらに適切に対応することで、持続可能な介護サービス提供体制の構築が可能となります。各事業所の状況や地域の特性に応じた柔軟な導入を検討し、厳しい人材環境下でも質の高い介護サービスを提供し続けるための選択肢として、積極的な活用が期待されます。

同様に、ワークシェアリングも人手不足対策や個人の働き方への配慮として多くの施設で導入が進んでおり、今後は人材シェアリング・ワークシェアリングをいかにうまく使いこなせるかが事業所の生き残りに影響を及ぼすかもしれません。今のうちに人材シェアリングとワークシェアリングについて理解を深めておきましょう。

さらに、人手不足の中でも限られたリソースを最大限に活用するためには、事業所のICT化も有効な選択肢です。ICT化により業務効率化が実現でき、スムーズな事業所運営をサポートします。

特に介護ソフト「介舟ファミリー」の導入は、計画から請求までの業務効率化を可能にし、人手不足対策に直結します。人材確保にお悩みの事業所の方は、ぜひお問い合わせください。