高齢化が進む日本で、ひとり暮らしの高齢者、いわゆる「独居高齢者」が年々増加の一途をたどっています。65歳以上の単身世帯は2025年には約680万世帯に達すると予測され、今後も増える見通しです。

一方で、独居高齢者の生活を支える訪問介護サービスは深刻な人材不足に直面しています。介護報酬引き下げや労働条件の厳しさから、ヘルパーの確保が困難となり、サービスの維持さえ危ぶまれる事態となっています。

本記事では、独居高齢者を取り巻く現状と課題、そして今後求められる対策について詳しく解説していきます。

独居高齢者とは

独居高齢者とは、一般的に65歳以上の高齢者のみで構成される単身世帯のことを指します。以下で独居高齢者が増加する現状と、それに伴う課題やリスクを解説します。

独居高齢者の現状

少子高齢化が進行している日本では、独居高齢者世帯が急増しています。

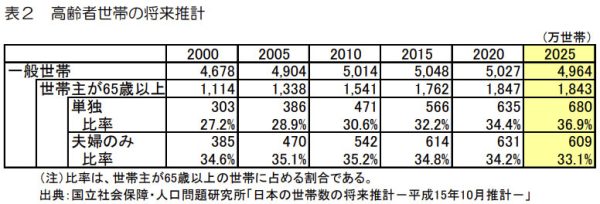

厚生労働省の統計によると、世帯主が65歳以上の高齢者の世帯数は2020年時点で約1840万人、中でも一人暮らし世帯である独居高齢者にあたる世帯数は635万世帯でした。これは世帯主が65歳以上の世帯の中で約30%もの比率を占めることになります。2025年には独居高齢者世帯数は約680万世帯まで増加すると予測されています。

さらに高齢化社会が進んだ2050年には世帯主75歳以上の独居率は28.9%という数字を見込んでおり、全都道府県で独居高齢者世帯の割合は上昇するとされています。

また、総務省によると独居高齢者数は2020年には男性が約231万人、女性が約441万人でしたが、2040年には男性が約356万人、女性が540万人になると予測されています。このように独居高齢者数は今も増加傾向にあり、さらに深刻化することが懸念されています。

参考:国立社会保障・人口問題研究所

参考:一人暮らしの高齢者に対する見守り活動に関する調査 結果報告書|総務省

特に都市部では、核家族化や未婚化の進行により独居高齢者がさらに増加傾向になると考えられています。このような独居高齢者の増加は、さまざまな課題を引き起こします。

独居高齢者が抱える課題やリスク

独居高齢者は、身体的・精神的・社会的な面でさまざまな課題やリスクを抱えています。最も深刻な課題の一つが、社会的孤立によるフレイル(虚弱)の進行です。人との交流や活動機会の減少により、身体機能や認知機能の低下が加速し、健康状態の悪化を招く可能性があります。また、病気やケガの早期発見が遅れやすく、重症化するリスクも高まります。さらに、支援者がそばにいないことで、突然の体調不良や事故の際に適切な対応ができず、最悪の場合、孤独死に至るケースもあります。

介護業界の現状と課題

高齢化が進んでいる日本では、介護サービスの需要は年々高まっていますが、それに伴い課題も浮き彫りになっています。

介護需要は伸びている

介護保険制度が創設された2000年4月から2022年3月までの22年間で、介護サービスの需要は大きく拡大しています。

65歳以上の被保険者数は2,165万人から3,589万人へと1.7倍に増加し、要介護(要支援)認定者数も218万人から690万人と3.2倍に膨らんでいます。サービス利用者数を見ると、在宅サービスが97万人から407万人(4.2倍)、施設サービスが52万人から96万人(1.8倍)と増加。さらに地域密着型サービスの利用者89万人を加えると、全体で149万人から516万人へと3.5倍に拡大しており、介護サービスは高齢者支援に欠かせない社会基盤となっています。

人手不足が進んでいる

前述のように介護需要は高まっているものの、現在介護業界では、深刻な人材不足に陥っています。厚生労働省の試算によると、2026年度には約240万人、2040年度には約272万人の介護人材が必要とされ、2026年度までに毎年6.3万人もの新規人材確保が求められています。また、現状の介護職員数のままであれば2040年度には約57万人も不足することが予測されており、より一層人手不足が深刻化すると予測されています。

しかし、夜勤シフトや身体的負担の大きい介助業務、煩雑な記録作業などが要因となり、人材の定着が難しい状況が続いています。この課題に対し、ICTの導入による業務効率化や職員の負担軽減が期待されていますが、抜本的な解決には至っていません。

介護業界の人材不足について詳しくは以下のコラムをご覧ください。

訪問介護の報酬が下がっている

2024年度の介護報酬改定において、訪問介護サービスの基本報酬が引き下げられることが決定しました。厚生労働省は、介護事業経営実態調査での収支差率の高さを理由に挙げていますが、現場からは強い不満の声が上がっています。特に、介護職員の人手不足が深刻化し、ヘルパーの求人倍率が15倍を超える中での報酬引き下げは、事業運営に大きな影響を与えています。昨年の訪問介護事業所の倒産件数は過去最高を更新しており、地域の介護サービス提供体制の維持が危ぶまれる事態となっています。

訪問介護の報酬改定について詳しくは以下のコラムをご覧ください。

独居高齢者問題の対応・解決策

独居高齢者問題に対応・解決するためには以下のような方法が効果的です。

- 見守りサービスの実施や見守りネットワークを形成する

- 介護保険サービスを活用する

- ICTを活用する

見守りサービスの実施や見守りネットワークを形成する

見守りサービスとは、独居高齢者の安否確認や生活支援を行うサービスで、定期的な訪問や電話連絡などを通じて高齢者の変化を察知します。また見守りネットワークは、地域住民や民生委員、事業者など多様な主体が連携して高齢者を見守る体制です。

この見守りサービスを実施したりネットワークを地域で形成したりすることで、独居高齢者の安否確認が可能となり、さまざまなリスク回避につながります。

大阪市では、介護保険サービスを活用できない75歳以上の独居高齢者に対して見守りサポーターによる定期訪問を行う「独居高齢者等見守りサポーター事業」を実施し、認知症高齢者の徘徊対策として「大阪市認知症高齢者見守りネットワーク事業」も展開しています。さらに、八尾市や和泉市では消費者被害防止のため、高齢者の個人情報を関係機関で共有し、早期発見・対応する体制を整備しています。

ほかにも多くの自治体で、独居高齢者に対する見守りサービスの実施や見守りネットワークを形成しています。ぜひお近くの自治体でどのような事業が行われているかを確認してみましょう。

介護保険サービスを活用する

独居高齢者の見守りと支援には、介護保険サービスの利用が重要です。

しかし現状訪問介護サービスでは、「安否確認」や「健康チェック」のみの場合、訪問介護費を算定することができません。厚生労働省の通知「老計第10号」では、安否確認は他のサービスと併せて実施することが定められています。そのため、以下のようなサービスを検討してみましょう。

訪問介護サービスの20分未満の身体介護「身体0」を利用する

安否確認は単独では利用できませんが、何らかの介護サービスを利用することで安否確認につながります。代表的なサービスでは訪問介護サービスの20分未満の身体介護(服薬介助や体位交換など)「身体0」がおすすめです。この身体0では毎日定期的な時間帯に必要な身体介護を提供することが可能なため、安否確認も合わせて行えます。

実際に独居高齢者の世帯数や割合が増加中の岐阜県では「20分未満訪問介護」を推進しており、25年度中には6割の事業所が実施する予定です。

このほかにもデイサービスやデイケアなどの通所サービスも利用することで、定期的な外出機会の確保と同時に、介護予防や健康状態の確認ができます。

このように介護保険サービスを有効活用することで、担当のケアマネジャーが最低月1回以上の定期的な様子確認を行うため、独居高齢者の状態変化にも早期に気づくことができ、孤独死のリスクを下げることにつながります。また、事業所にとっても短時間で報酬を取得できる仕組みのため、収益改善の一手として期待されています。

地域密着型サービスを利用する

地域密着型サービスを活用することで、独居高齢者に対する安否確認を行えます。以下のようなサービスをチェックしてみましょう。

- 夜間対応型訪問介護

夜間帯に訪問介護サービスを受けられるサービスです。夜間対応型訪問介護には、「定期巡回サービス」と「随時対応サービス」があるため、定期的な安否確認や万が一の場合にも対応できます。 - 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護と同じサービスですが、訪問看護を受けられるため、医療サービスが必要な方にはおすすめです。 - 小規模多機能型居宅介護

「要訪問」「通い」「泊り」サービスが受けられ、回数に制限もないため、要支援介護の方にもおすすめです。 - 看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護に「訪問看護」という医療サービスが付与されているサービスです。

これらのサービスを利用することで安否確認だけでなく、健康状態の確認などにも期待できます。

サービス付き高齢者向け住宅に入居する

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは、高齢者向けに建築されたバリアフリー住宅です。サ高住に入居することで、安否確認の実施や生活相談サービスを利用できるため、安心して暮らせるでしょう。サ高住では一般型と介護型の2種類があり、介護型では要介護度が高い方でも入居可能で、常駐しているスタッフから介護サービスを受けることができます。

ICTを活用する

独居高齢者の安全な生活を支援するため、ICT(情報通信技術)の活用が注目されています。

例えば、見守りカメラを設置することで、遠隔地にいる家族がスマートフォンから高齢者の様子を確認でき、必要に応じて緊急通報や駆けつけ対応も可能です。また、最近では高齢者見守り家電も普及しつつあります。湯沸かしポットの使用状況や冷蔵庫の開閉、テレビの視聴状況などを家族に通知することで、日常生活が正常に営まれているかを確認できます。

北海道亀田郡七飯町では独居高齢者見守り支援事業の一環として、見守りシステムを活用しています。このシステムは高齢者宅に設置され、日常生活の動きをモニタリングします。そのデータは家族や近隣住民、町職員と共有され、異変があれば迅速な対応が可能です。センサー履歴はグラフ化され、生活習慣の改善や疾病予防にも活用されています。愛知県足助地区でも導入され、拠点病院とデータを共有し、高齢者の健康管理に役立てています。

また、介護事業所にとってもICT化は必要不可欠です。特に介護ソフトの導入は、訪問介護における見守りサービスの効率化と質の向上に大きく貢献します。従来は紙の記録や電話での報告に時間を取られていた職員の負担を軽減し、より多くの時間を利用者との関わりに充てることができます。

さらに、AIによる分析機能を活用することで、利用者の生活パターンや健康状態の変化を早期に察知することも可能です。これにより、予防的なケアの実施や、緊急時の迅速な対応につながります。

このように介護ソフトをはじめとしたICTを活用することで、限られた人員での効率的な見守り体制の構築と、サービスの質の向上の両立が可能となります。特に報酬改定による収益への影響が懸念される中、業務効率化による生産性向上は事業所の経営改善にも寄与します。

介護ソフト導入のメリットについて詳しくは以下をご覧ください。

独居高齢者問題を深く理解し、課題解決へと進もう

少子高齢化が急速に進む日本において、独居高齢者数は増加の一途をたどり、これに伴う孤独死や認知症による徘徊、消費者被害など、さまざまな社会問題が深刻化しています。これらの課題を解決するためには、社会制度の整備と地域全体で高齢者を支える体制づくりが不可欠です。

具体的には、見守りサービスの積極的な推進や地域住民による見守りネットワークの構築、介護保険サービスの適切な活用、そしてICTを活用した見守りシステムの導入など、多様なアプローチを組み合わせることで、独居高齢者が安心して暮らせる社会の実現を目指す必要があります。

まずその実態をより深く理解し、私たち一人一人が当事者意識を持って取り組むことが重要です。