近年、業務効率化を目的として介護現場でもデジタル化が加速しており、2026年4月から「介護情報基盤」の運用が始まります。この介護情報基盤とは利用者に関する介護情報をデジタル化し、一元管理する情報基盤のことです。この介護情報基盤をよく理解していないと、効率よく準備が整わないことも考えられます。そこで本記事では介護情報基盤について基本概要や介護現場への影響、さらに介護事業所が行うべき準備対応などをわかりやすく解説します。ぜひ、参考にしてください。

2026年4月から始まる介護情報基盤とは

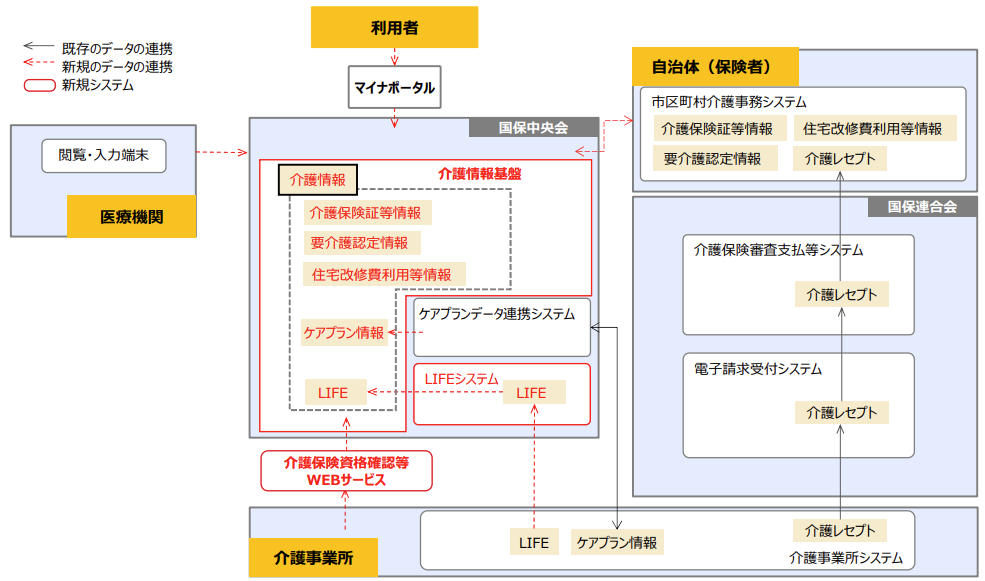

介護情報基盤とは、利用者・自治体・介護事業者・医療機関などの各関係者が利用者の介護に関する情報をデジタル化することで、共有・活用できる全国規模のシステムです。これまで紙媒体で管理されていた要介護認定情報や請求・給付情報、ケアプラン情報などをデジタル上で一元管理し、関係者間でスムーズな情報連携を実現する仕組みとして構築されています。

2023年5月の健康保険法改正によって法的に位置づけられ、2026年4月から本格的な運用が始まります。この介護情報基盤を運用することで、介護サービスの質向上や業務効率化を目指しています。

介護情報基盤の運用背景や目的

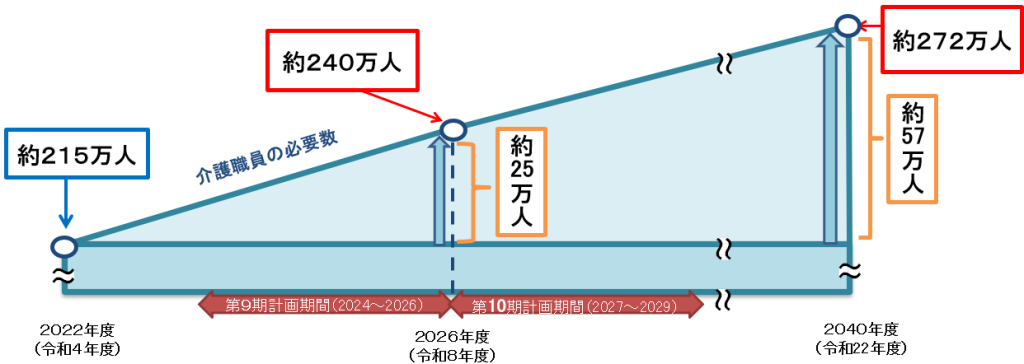

介護情報基盤は、深刻化する介護業界の課題に対応するために整備されました。日本は少子高齢化のため、介護保険サービスのニーズが高まる一方で、そのサービスを支える労働人口が減少傾向にあります。介護業界も例にもれず、2040年ごろには毎年3万人も介護職員が不足すると予測されています。

引用:第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について|厚生労働省

この状況を打破するため、介護情報基盤では利用者、市町村、介護事業所、医療機関など関係者間での情報共有をデジタル化します。これにより、紙ベースの非効率なやり取りが解消され、業務効率化と職員の負担軽減が実現します。さらに蓄積された情報を活用することで、多職種間の連携強化や個々の状態に合わせた適切なケア提供が可能になり、限られた資源の中でも質の高い介護サービス提供体制の確保につながります。

介護情報基盤の仕組みと活用方法

介護情報基盤は、国保中央会(国民健康保険中央会)が構築する中央システムを核として、各関係者(利用者・自治体・介護事業所・医療機関)をデジタルでつなぐネットワーク構造となっています。都度介護に必要な情報を連携・閲覧できるような仕組みとなっています。具体的な活用方法としては以下の通りです。

- 利用者

マイナポータルを通じて登録されている介護関連情報を確認できるようになり、自信の介護状況を常に把握できるようになります。 - 自治体

介護情報基盤を通じて各種情報を閲覧・活用し、介護保険証情報や要介護認定情報、住宅改修費利用状況などを登録する役割を担い、主治医意見書も電子的に受け取れるようになります。 - 介護事業所

専用の資格確認WEBサービスを利用して必要な介護情報にアクセスし、担当するケアプラン情報やLIFE情報を基盤に登録・更新する役割を持ちます。 - 医療機関

院内システムから直接主治医意見書を電子的に登録できるようになり、書類作成・郵送の手間が大幅に削減されます。

介護情報基盤の情報共有範囲

介護情報基盤の情報共有の範囲は以下の通りです。

| 情報の種類 | 様式等 | 介護情報基盤で情報共有する関係者 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 利用者 | 市区町村 | 介護事業所 | 居宅介護支援事業所等 | ||

| 要介護認定情報 | ① 認定調査票 | ★ | ◎ | ||

| ② 主治医意見書 | 〇 | ◎ | |||

| ③ 介護保険被保険者証(要介護度等を含む) | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | |

| ④ 要介護認定申請書 | ★ | 〇 | |||

| 請求・給付情報 | ① 給付管理票 ② 居宅介護支援介護給付費明細書 | 〇 | 〇 | ★ | |

| ③ 介護給付費請求書 ④ 介護予防・日常生活支援総合事業費請求書 ⑤ 居宅サービス・地域密着型サービス給付費明細書 ⑥ 介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス給付費明細書 ⑦ 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 ⑧ 施設サービス等介護給付費明細書 | 〇 | 〇 | ★ | ||

| LIFE 情報 | ① LIFE 情報(利用者フィードバック票) | ◎ | ◎ | ★/◎ | ◎ |

| ケアプラン | ① 居宅サービス ・第1表 居宅サービス計画書(1) ・第2表 居宅サービス計画書(2) ・第3表 週間サービス計画表 ・第4表 サービス担当者会議の要点 ・第5表 サービス利用票 ・第6表 サービス利用票別表 ② 施設サービス ・第1表 施設サービス計画書(1) ・第2表 施設サービス計画書(2) | 〇 | ◎ | 〇 | ★ |

| 住宅改修費利用等の情報 (※3) | ① 介護保険住宅改修費利用情報 ② 介護保険福祉用具購入費利用情報 | ◎ | ★ | ◎ | |

介護情報基盤が介護現場に与える影響

介護情報基盤の導入は、介護現場に多くの影響をもたらします。特に、これまで紙ベースで行われていた情報管理や各種手続きがデジタル化されることで、業務の流れが大きく変わり、介護サービスの提供体制や質にも影響を与えることが予想されます。そのため現場の職員や利用者、関係機関との連携において従来とは異なる対応が必要になります。

業務効率が向上する

介護情報基盤の導入により、これまで大量の紙書類やFAXなどでのやり取りが必要だった業務がデジタル化されることで、事務作業の効率化が期待できます。要介護認定情報や給付管理情報などの確認が即座にできるようになり、申請・請求業務の簡素化・迅速化も実現するでしょう。介護保険被保険者証の確認もオンラインで行えるため、利用者の受け入れ手続きが素早く行えます。

また、情報入力の重複作業が解消され、記録作業の負担軽減にもつながります。こうした業務効率の向上により、職員は利用者との直接的なケアにより多くの時間を割くことができるようになり、結果的にサービスの質向上にもつながると期待されています。

多職種連携によるサービスの質が向上する

介護情報基盤の導入によって、介護事業所間だけでなく、医療機関や自治体との情報共有がスムーズになり、多職種間の連携が強化されます。利用者の状態変化や医療情報、サービス提供状況などをリアルタイムで共有でき、一貫性のあるケアの提供が可能になります。例えば、入院時には病院がすぐに利用者のケア情報を閲覧し、退院時には在宅サービスへのスムーズな移行が実現します。

また、主治医意見書の共有により、医療と介護の連携が促進され、医学的見地を踏まえたケアプラン作成が容易になります。このように、関係者全員が同じ情報を基に連携することで、より包括的で質の高いサービス提供が実現し、地域包括ケアシステムの強化にもつながります。

データ利活用でより正確なサービスを提供できる

介護情報基盤に蓄積される膨大なデータを分析・活用することで、より科学的根拠に基づいたケアの提供が可能です。ほかにも利用者の過去の介護記録や効果測定データを参照することで、個々の状態に応じた最適なケアプランの作成が容易になります。また、LIFE情報などを活用して介入効果を客観的に評価できるようになり、より効果的なサービス提供方法の開発にもつながるでしょう。

さらに、地域全体のデータ分析により、地域特性に応じた介護予防策や資源配分の最適化も期待できます。このように、デジタル化によって得られる正確なデータを基に、個別最適化されたサービス提供や、地域全体の介護ネットワークの関係改善が進み、結果的に利用者のQOL向上につながる可能性が高まります。

介護情報基盤の運用に関する注意点

介護情報基盤を効果的に活用するためには、いくつかの重要な注意点があります。単にシステムを導入するだけでは十分な効果は得られず、運用面での適切な対応が求められます。特に情報セキュリティやプライバシー保護、組織全体のデジタル対応力向上などが重要なポイントとなります。

強固なセキュリティ対策が必要になる

介護情報基盤では、利用者の要介護度や医療情報、サービス利用状況など極めて機密性の高い個人情報を扱うため、厳格なセキュリティ対策が不可欠です。アクセス権限の適切な設定や、定期的なパスワード変更、二段階認証の導入など、セキュリティ対策を徹底する必要があります。

また、職員に対するセキュリティ教育も重要となるため、フィッシング詐欺や不正アクセスのリスクについての理解を促進する研修の実施を行いましょう。さらに、職員の退職時のアカウント管理や、モバイル端末の紛失対策、万一の情報漏洩時の対応手順の明確化など、運用面でのリスク管理も考慮しなければなりません。これらの対策を通じて、デジタル化に伴うセキュリティリスクを最小化することが求められます。

プライバシー遵守を徹底する

介護情報基盤の運用にあたっては、利用者のプライバシー保護が最優先事項となります。情報閲覧の範囲や目的を明確に定め、必要最小限の情報のみを共有する姿勢が重要です。利用者や家族に対しては、どのような情報がどのように共有されるのか、わかりやすく説明し、明示的な同意を得るプロセスを確立しなければなりません。

また、情報の二次利用についても利用目的や匿名化の方法を明確にし、透明性のある運用を心がけるべきです。職員に対しては、上記のセキュリティに関する研修と同様に守秘義務の重要性を再認識させる研修を定期的に実施し、不必要な情報閲覧や私的な目的での情報利用を厳しく禁止する文化を醸成することが、利用者からの信頼獲得につながります。

事業所全体でデジタル化推進を行う必要がある

介護情報基盤を最大限に活用するためには、事業所全体でのデジタル化推進が欠かせません。まず、全職員がシステムを適切に操作できるよう、年齢や経験に応じた段階的な研修プログラムを実施し、デジタルリテラシーの向上を図ることが重要です。

また、導入初期には操作に不慣れな職員をサポートする体制を整え、デジタル化に対する抵抗感や不安を軽減する配慮も必要です。その上でタブレットやモバイル端末など必要な機器の整備や、安定したネットワーク環境の構築といったインフラ面の投資を計画的に進めるべきでしょう。

デジタル化は単なる業務効率化だけでなく、サービスの質向上につながるという意識を組織全体で共有し、前向きな変革として捉える文化を醸成することが成功の鍵となります。

介護情報基盤を効果的に運用するために事業所のデジタル化を進めよう

介護情報基盤は2026年4月から本格運用が始まり、介護に関するさまざまな情報がデジタル化・一元管理されます。この仕組みにより、業務効率化や多職種連携の強化、データに基づく質の高いケア提供が可能になります。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、各事業所が単にシステムを導入するだけでなく、組織全体でのデジタル化推進が不可欠です。職員のデジタルリテラシー向上やセキュリティ対策の徹底、必要な機器環境の整備などを計画的に進め、今後の人材不足や介護ニーズの多様化に備えた強靭な組織体制を構築しましょう。

また、介護情報基盤の導入を契機に、事業所全体のデジタル化に取り組むことが、これからの介護サービスの質と持続可能性を高める鍵です。中でも業務効率化に大きく貢献する介護ソフトがおすすめです。

イマ話題の「介舟ファミリー」は計画から記録・請求業務まで連動しているため、現場の業務効率を大きく向上させます。17000以上の導入実績と95%以上の高い継続率、導入・運用のサポート体制も充実しているため、介護ソフト初心者の方も安心して利用できるでしょう。ぜひこの機会にお問い合わせください。