介護保険証は介護サービス利用時の必須確認書類であり、サービス提供の根拠となる重要な証明書です。しかし、介護保険証とはどのようなものなのか、有効期限や交付条件などを詳しく理解していない方は少なくありません。今後介護保険証のあり方も大きく変更するかも知れないため、今のうちに基本概要をしっかり学んでおきましょう。

そこで本記事では、介護保険証の基本的な仕組みから実務上の注意点、管理者が知っておくべき最新情報をわかりやすく解説します。

介護保険証(介護保険被保険者証)とは

介護保険証の正式名称は「介護保険被保険者証」と言い、介護保険制度に基づく各種サービスを利用する際に必要な公的証明書です。健康保険証が医療サービス用であるのに対し、介護保険証は介護サービス専用の証明書として機能します。

各自治体によって様式はそれぞれ異なりますが、主に以下のような様式になります。

実際に利用者の基本情報や要介護度、負担割合の確認などに活用し、適切なサービス提供と正確な請求業務の根拠として重要な役割を果たしています。

| 介護保険証 | ・65歳以上の人(第1号被保険者) ・40歳以上65歳未満で要介護(要支援)認定を受けた人 ・保険証の交付申請をした人(第2号被保険者) | 65歳到達者には誕生月またはその前月に市区町村から介護保険証が郵送される | 有効期限は特にないが、要介護認定が必要なため要介護認定の有効期限をチェックする必要がある | ・要介護(要支援)認定の申請をする際 ・ケアプラン(介護サービス計画書)の作成依頼をする際 ・介護サービスを利用する際 ・介護給付金の支給申請の際 |

介護保険証の交付条件は?

介護保険証の交付条件としては以下の通りです。

- 65歳以上の人(第1号被保険者)

- 40歳以上65歳未満で要介護(要支援)認定を受けた人・保険証の交付申請をした人(第2号被保険者)

介護保険証は65歳に達した方に市区町村から自動的に交付されます。また、40歳以上65歳未満の方でも、以下の16種類の特定疾病により要介護・要支援認定を受けた場合は交付対象となります。

- 末期がん

- 関節リウマチ

- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 後縦靭帯骨化症

- 骨折をともなう骨粗鬆症

- 初老期の認知症

- パーキンソン病関連疾患

- 脊髄小脳変性症

- 脊柱管狭窄症

- 早老症(ウェルナー症候群)

- 多系統萎縮症

- 糖尿病性神経障害、 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症

- 脳血管疾患

- 閉塞性動脈硬化症

- 慢性閉塞性肺疾患

- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

事業所においては新規利用者受け入れ時に、年齢と要介護認定の有無を必ず確認し、適切な保険証の所持を確認することが重要です。特に40歳代の利用者については、特定疾病による認定であることを慎重に確認する必要があります。

介護保険証はいつ届く?

65歳到達者には誕生月、またはその前月に市区町村から介護保険証が郵送されます。要介護認定の新規申請者には、決定後約1〜2週間で交付されるのが一般的です。更新認定の場合は、現在の認定期限前に新しい保険証が交付されます。

利用者から「保険証が届かない」という相談を受けることも多いため、各市区町村の標準的な交付スケジュールを把握し、適切な案内ができるよう準備しておくことが重要です。

介護保険証の有効期限は?

介護保険証自体に有効期限の記載はありませんが、介護サービスを利用するためには要介護認定が有効である必要があります。要介護認定には新規であれば6ヶ月、更新の場合12ヶ月の有効期限が設定されており、期限切れの場合はサービス提供ができません。

事業所では利用者ごとに有効期限を管理し、更新申請のタイミングを適切にサポートすることが求められます。期限管理を怠ると請求返戻や指導対象となるリスクがあるため注意が必要です。

介護保険証はどのような場面で使う?

介護保険証は以下のような場面で使用されます。

- 要介護(要支援)認定の申請をする際

- ケアプラン(介護サービス計画書)の作成依頼をする際

- 介護サービスを利用する際

- 介護給付金の支給申請の際

まず、新規利用者の要介護・要支援認定申請時の添付書類として提示が求められます。また、ケアプラン作成依頼時に居宅介護支援事業所への提出が必要です。さらに、各種介護サービス利用開始時には必ず確認・提示が義務付けられています。ほかにも介護給付費の請求業務においても重要な根拠書類となります。

介護保険証に記載されている内容とは?

介護保険証には事業所が業務上確認すべき重要な情報が記載されています。

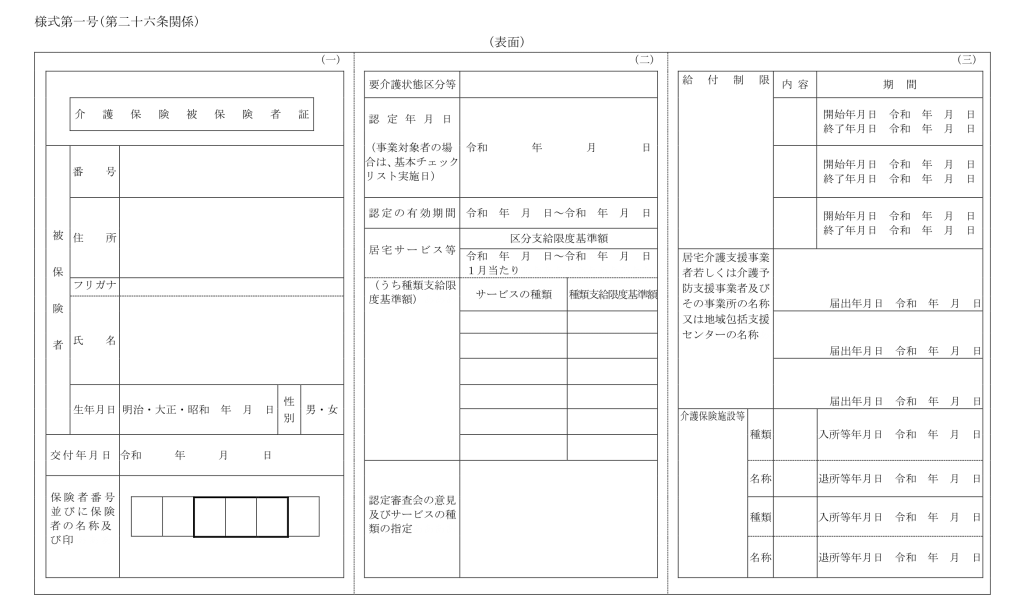

- 表面

被保険者番号、氏名・住所等の基本情報、交付年月日、保険者番号が記載されています。

- 内面

要介護状態区分、認定年月日と有効期間、月額支給限度基準額、認定審査会の意見等が記載されます。

- 裏面

給付制限の有無、介護保険施設情報、居宅介護支援事業者名等が記載されます。

これらの内容を確認し、利用者本人であるかどうかを確認しましょう。

介護保険証で利用できるサービス

介護保険証により、以下のサービスで利用できます。

- 居宅サービス(訪問介護・通所介護など)

- 施設サービス(特養・老健など)

- 地域密着型サービス(小規模多機能など)

上記3つのカテゴリーのサービスが利用できます。利用者の自己負担は所得に応じて1割〜3割に設定され、負担割合証で確認できます。

事業所では介護保険証と負担割合証を必ずセットで確認し、適切な負担割合でサービスを提供する必要があります。また、要介護度に応じた支給限度額内でのサービス計画の立案も行わなければなりません。

介護保険証の再交付や住所変更の手続き

介護保険証を再交付する場合や住所変更した際の手続きについても理解しておきましょう。

再交付の場合

介護保険証を紛失や破損した場合の再交付手続きは、居住する市区町村の介護保険担当窓口で行います。本人が手続きできない場合は、家族等による代理申請も可能ですが、委任状と代理人の身分証明書が必要となります。必要書類は申請書、印鑑、身分証明書等で、自治体により異なる場合があります。

利用者から再交付に関する相談を受けた際、速やかに該当市区町村の窓口を案内し、必要書類の事前確認を促しましょう。再交付までの期間中は、サービス利用に支障が生じないよう適切な配慮が求められます。

住所変更の手続き

住所変更時の手続きは転居先により異なります。同一市区町村内の転居では、市区町村の担当窓口での住所変更手続きのみで完了します。

しかし、他市区町村への転出時は、転出前の市区町村で介護保険証を返納し「受給資格証明書」を取得後、転入先市区町村に提出する必要があります。ただし、介護施設入所による住所変更の場合は、元の市区町村の介護保険が継続適用される場合があります。

もし利用者が転居予定であれば、手続きの案内や必要書類の準備支援を行うとともに、サービス継続に向けた調整をサポートしましょう。

今後介護保険証は大きく変わるかもしれない?

| 介護保険証の構成 | 介護保険証、負担割合証、負担限度額認定証を個別管理 | 基本情報と変動情報を分離して交付 | 事業所の複数証書の管理負担軽減が期待される |

| 交付方法 | 65歳到達時に全高齢者へ自動交付 | 要介護認定申請時のみ交付 | 必要な方のみへの交付で効率化が期待される |

| 確認手続き | サービス利用ごとに毎回確認 | 初回のみ確認、2回目以降は簡素化 | 手続きの簡素化 |

| 本人確認 | 介護保険証を使用 | マイナンバーカードを使用 | デジタル化推進・一括管理が可能 |

介護保険証の運用が近い将来、大幅に変更される可能性があります。厚生労働省は2025年7月28日の社会保障審議会・介護保険部会で、介護被保険者証の記載情報見直しを検討する方針を示しました。

参考:第123回社会保障審議会介護保険部会の資料について|厚生労働省

具体的には、利便性の向上のために、現在の介護保険証、負担割合証、負担限度額認定証の記載情報を整理・再編し、氏名や被保険者番号などの基本情報と、要介護度や負担割合などの変動情報を分離して交付する案が提示されています。

この改革が実現すれば、制度創設以来例のない規模の大変革となり、事業所においては複数証書の管理負担軽減が期待されます。

また、65歳到達時の全高齢者への自動交付廃止も検討されており、「要介護認定の申請をする」際に、介護被保険者証を交付する対応に変更する案も提案されています。

ほかにも現在はサービス利用ごとに介護保険証の確認を行っていますが、初回のみ確認し2回目以降は簡素化する案なども検討されています。

このように介護保険証の運用については、今後大きく変わるかもしれません。特に新たに2026年4月に施行される、介護情報を多くの介護事業所やケアマネジャー、医療機関、利用者、市町村などの間で共有する仕組み「介護情報基盤」整備と併せて大幅な運用変更も予想されます。

健康保険証に続き、介護保険証もマイナンバーと一体化し介護情報基盤にアクセスしやすいようにする案なども議論されています。

特に本人確認時においては介護保険証ではなくマイナンバーカードの利用を想定しており、2026年度から、全国で介護保険証の機能をマイナカードで使えるようにすることを目指した動きも盛んです。

事業所では今後の制度変更に備え、システム対応や職員研修の準備が必要となるため、今のうちに理解を深め、いつでも制度改正に対応できるように備えておきましょう。

介護事業所の介護保険証管理における課題

上記のように将来的に簡素化が予定されている介護保険証の管理ですが、現在の介護事業所では介護保険証の適切な管理が求められています。その中で、多くの事業所で以下のような課題に直面しています。

手作業による業務量の多さ

多くの介護事業所では、介護保険証の管理を手作業やExcelで行っているのが現状です。しかし、この管理方法は職員にとって大きな負担となっています。

利用者一人ひとりの保険証情報を目視で確認し、手作業でExcelに入力していく作業は非常に時間のかかる方法です。利用者数が増加するほど、作業時間は大幅に増加してしまうでしょう。

情報変更時にはさらに情報更新に膨大な時間を要するため、本来最も重要な介護業務に集中することができない状況が生まれているのです。

確認漏れやミスが多発

さらに手作業による管理では、確認漏れや転記ミスが頻繁に発生します。特にリスクが高いのは、要介護認定の有効期限切れを見落としてしまうケースです。このようなミスが起これば、介護報酬の返戻や減算対象となり、事業所の収益に悪影響を及ぼす可能性があります

負担割合の誤認識も重要な問題です。利用者への過大請求や未収金の発生につながるケースは決して珍しくありません。さらに、被保険者番号の転記ミスは国保連への請求エラーを引き起こし、事務処理の遅延という新たな問題を生み出します。

これらのミスは単純な事務的な問題ではありません。利用者からの信頼失墜を招き、指導監査での指摘事項となるリスクを抱えているため、事業所の運営そのものを脅かしかねない大きな課題です。

制度変更への対応が手間

介護保険制度は3年ごとの制度改正に加え、報酬改定や運用見直しが頻繁に行われるため、事業所での対応負荷が増大しています。制度変更時には、管理台帳の様式変更、チェック項目の見直し、職員への周知徹底などが必要となり、その都度多くの工数が発生します。

特に前述の介護保険証の記載情報見直しやマイナンバーカード一体化などの大規模な変更では、従来の管理方法では対応が困難になることが予想されます。手作業による管理では、制度変更への迅速な対応が困難で、業務効率の低下や法令遵守上のリスクが生じる可能性があるためです。

介護保険証を深く理解して適切な管理を行おう

介護事業所における介護保険証管理は、適切なサービス提供と正確な請求業務につながる重要な業務ですが、手作業による管理では、確認漏れや転記ミスのリスクが常に存在し、職員の業務負荷も増大します。特に今後予想される制度の大幅な変更に備え、従来の管理方法を見直し、より効率的で確実な管理体制の構築が急務となっています。

そこで、事業所においては業務効率化を実現できるICT化を進めて、効率よく管理できる体制を整える必要があります。この機会に事業所全体でICT化を推し進める取り組みを実施してみてはいかがでしょうか。