3年に1回見直しが行われる障害福祉サービス業界に大きな変革が起きるかもしれません。次回の2027年度の報酬改定に向けて、政府は処遇改善の抜本的見直しやICT活用の推進など、従来にない大規模な制度変更を計画しています。事業所管理者の皆様にとって、事業所の生き残りをかけた対応が必要となる可能性が高いです。

本記事では、政府資料を基に2027年改定で予想される重要ポイントを詳しく解説し、今から始めるべき準備策をご提案します。変化を脅威ではなく成長の機会として捉え、競争力強化につなげましょう。

前回の報酬改定における変更ポイント

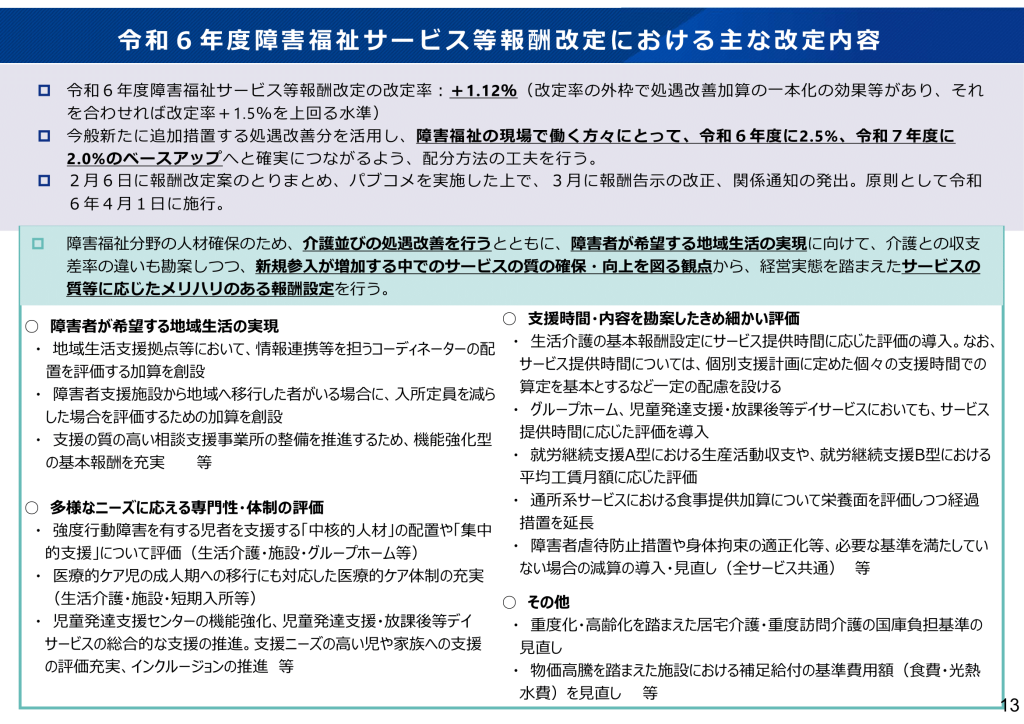

障害福祉の報酬改定・制度改定は、社会情勢を踏まえて原則3年に1回報酬・制度の見直しがなされています。前回の令和6年度の報酬改定では加算率の引き上げ(+1.12%)を中心に以下のように変更されました。

処遇改善の更なる拡充が進む可能性が高い

政府は「中長期的に持続可能な経済社会の実現」において「コストカット型からの転換を明確に図る」方針を打ち出しているため、2027年度改定では処遇改善がさらに進む可能性が高いです。

「医療・介護・障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職 防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある。このため、これまでの歳出改革を通じた保険料負担の抑制努力も継続しつつ、次期報酬改定を始めとした必要な対応策において、2025年春季労使交渉における力強い賃上げの実現や昨今の物価上昇による影響等について、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う。」

現在の処遇改善加算の効果検証を踏まえ、2027年度の報酬改定では、より実効性の高い仕組みが導入される見込みです。特に他産業との賃金格差是正を目的とした公定価格の抜本的見直しも行われるでしょう。

2024年の障害福祉職の平均賃金は308,000円でしたが、全産業平均と比較すると月7.8万円もの差がありました。これは前年の6.5万円から大幅に拡大しており、介護職同様に他産業との賃金格差が開いていることが明らかになっています。この格差を是正するために加算率をさらに押し上げる可能性が高いです。

人材確保競争が激化する中、処遇改善・公定価格引き上げへの取り組みが介護・障害福祉業界全体に影響するため、今後の動向に注目です。

地域格差是正や事業所指定の適正化が進む可能性がある

障害福祉サービスの地域格差是正は以前より指摘されていた課題であり、この課題解決のために2027年の制度改正では事業所指定の在り方が大幅に見直される可能性があります。特に共同生活援助における総量規制の導入や、都道府県と市町村の連携強化による新規指定基準の厳格化が予想されます。

2024年から創設されている都道府県知事が行う事業所指定の際に市町村長の意見を申し出る制度が拡充され、地域のニーズと供給バランスを重視した指定審査が行われるようになる可能性があります。

また、セルフプランの適正化と相談支援の利用促進により、本当に必要なサービス量の精査が強化されることも期待されています。

既存事業所にとっては、地域における自らの役割と位置づけを明確にし、地域ニーズに合致したサービス提供体制を構築することが生き残りのポイントとなります。新規参入を検討している事業者は、より厳しい審査基準に対応できる事業計画と地域連携体制の準備が必要です。サービスの質と地域貢献度が問われる時代に向けて、戦略的な事業展開の見直しが求められています。

生産性向上のためのICT化推進が強化される可能性が高い

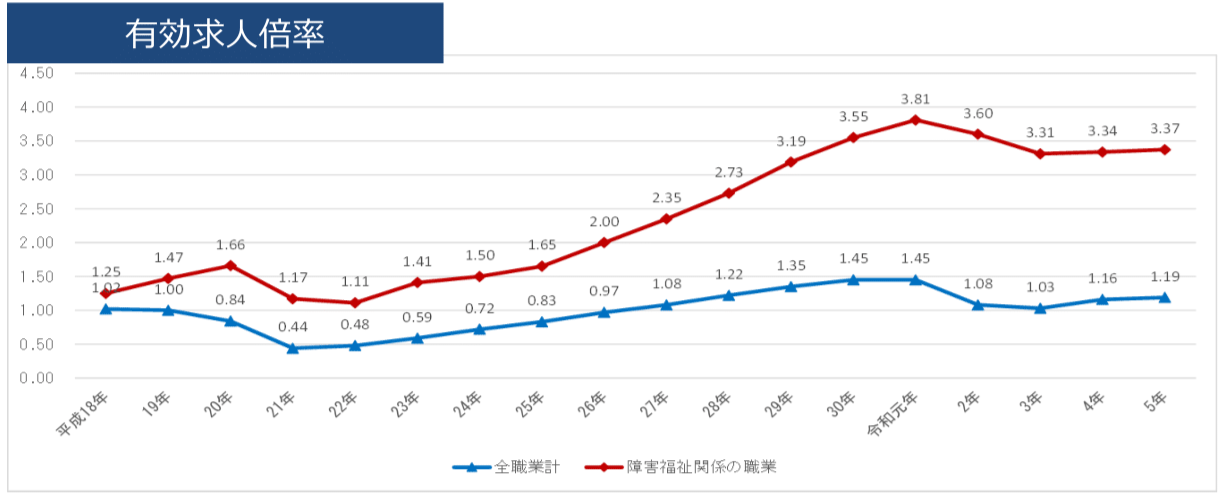

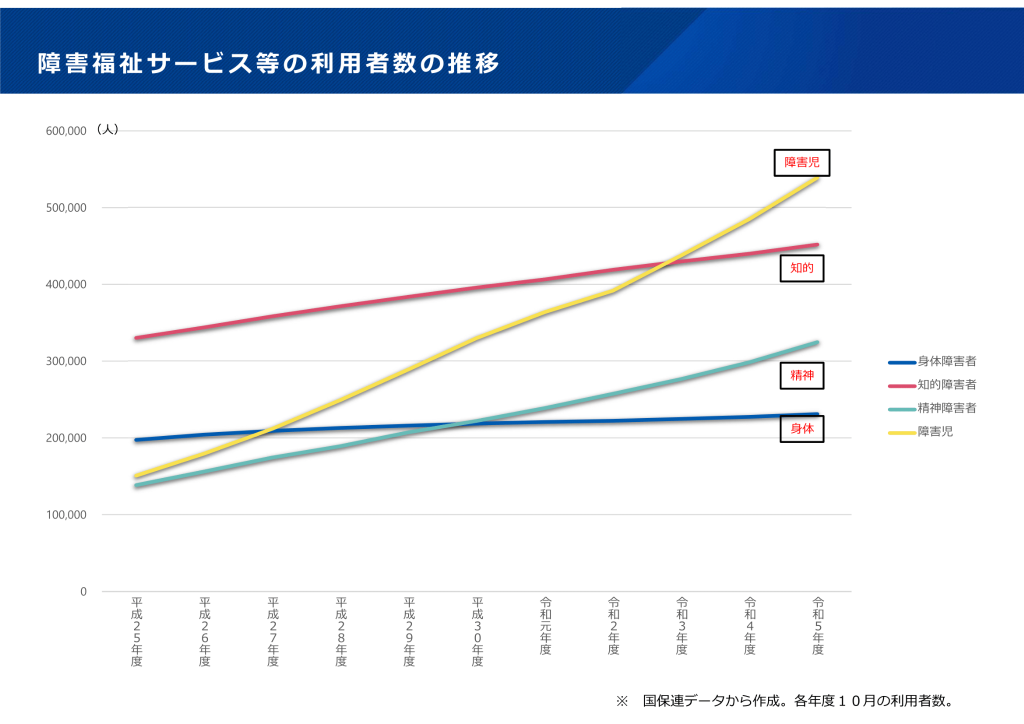

介護・障害福祉サービスの利用ニーズは増加傾向にあり、現場に従事する職員は約125万人(2023年)に達しています。しかしそれでもなお、以前から指摘されている通り、人手不足が慢性化・深刻化しています。有効求人倍率は2023年には3.37倍と依然と高まっており、「人材確保」が急務の課題です。

このように人手不足が深刻化している中、限られた職員で事業所運営を行う必要があるため、生産性の向上は業界にとって重要な課題となっています。

実際、介護分野では2018年度に「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」が策定されて以降、テクノロジー導入のための補助制度の拡充や生産性向上推進体制加算の新設など、段階的に生産性向上の取り組みが進められてきました。

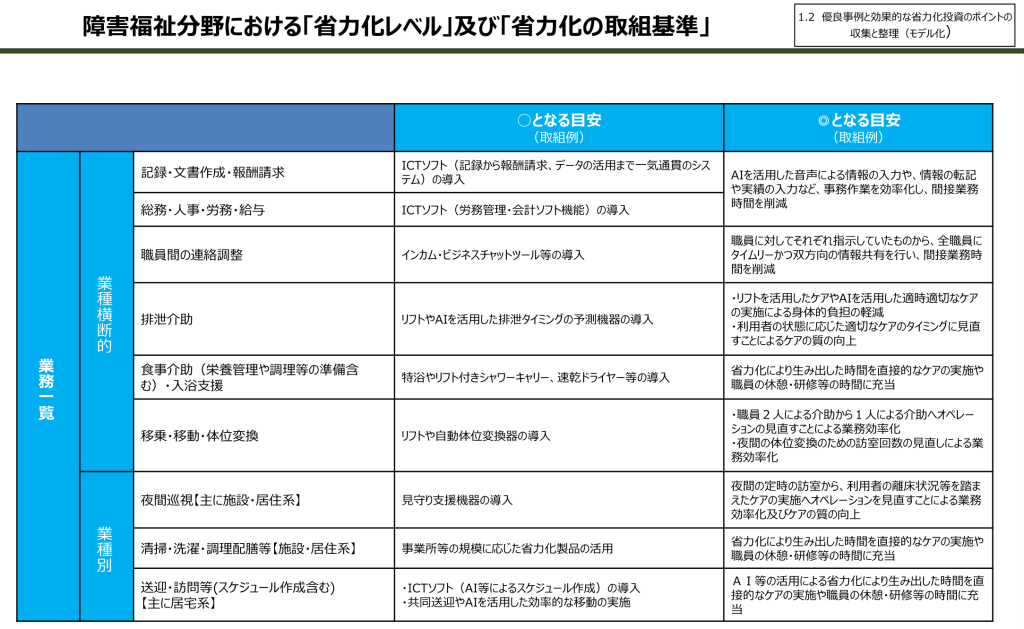

障害福祉分野でも同様の流れを受け、政府は2025年6月に生産性向上を目的とした「省力化投資促進プラン」を掲げており、障害福祉分野では「2029年までにICT活用等による業務量縮減を行う事業所の比率が90%以上」という具体的目標が設定されています。そのため目標まで間もない2027年度の改定では、この推進に向けた何らかのインセンティブ措置が検討される可能性があります。

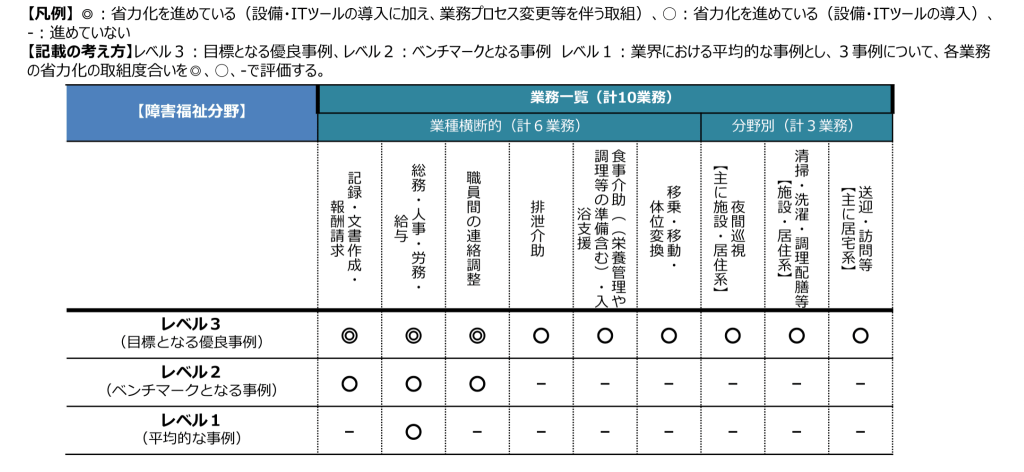

実際に政府はすでに障害福祉サービス事業所における代表的な業務一覧を整理し、各業務における省力化の取組を評価する 「省力化レベル」及び「省力化の取組基準」を策定しています。

介護分野の先例を踏まえると、上記の基準を満たした事業所は「生産性向上」が実現しているとして、報酬上の評価を受ける仕組みが導入される可能性があります。

具体的には、現在普及しつつある介護ロボットや見守りセンサー、音声入力システムなどの介護テクノロジー導入が、将来的に加算要件として位置づけられることが予想されます。

特に介護ソフトの必要性は高まる可能性がある

ICTの中でも、すでに60%以上の事業所が導入している介護ソフトについても同様に評価対象となる可能性が高いでしょう。介護ソフト導入により、記録業務の標準化とペーパーレス化が推進され、国保連への請求業務や行政への報告業務の電子化も加速するなど、業務効率化・生産性向上に大きく貢献するため、まだ導入していない事業所は迅速な対応が必要です。

ただし、生産性向上への取り組みを進める際は、あくまでそれが手段であることを忘れてはなりません。サービスを利用する障害のある方々の自立と社会参加の促進など、障害福祉の根本的な価値や理念を十分に考慮しながら進めることが重要です。

生産性向上に取り組むには、今から計画的にICTシステムの導入を進め、職員のデジタルリテラシー向上に取り組むことが必要です。初期投資は必要ですが、長期的な人件費削減と業務効率化により競争力のある事業運営が可能となるため、理念を大切にしながら生産性向上への取り組みを進めることが欠かせません。

多様化するニーズへの対応体制が整備される可能性がある

近年、障害福祉サービスの利用者が増加傾向にある中で、利用者のニーズも多様化しています。

実際に「障害福祉サービスの公平で効率的な制度の実現」の中で以下のような文章があります。「障害福祉サービスについて、障害者が希望する地域生活を実現するとともに、多様化する利用者のニーズに応じて質の確保・向上を図る必要がある。」

そこで2027年改定では専門性の高い支援体制の構築が重視されるかもしれません。強度行動障害者への支援強化や、被虐待児への専門的支援など、特別なニーズを持つ利用者への対応が加算要件として設定される可能性があります。

事業所においては、対応可能な専門領域を明確化し、該当する職員のスキルアップと必要な設備・体制の整備を進めましょう。従来のサービスだけでなく、特定分野での専門性を高めることで、安定した利用者確保と報酬の確保が可能となります。多様なニーズに対応できる柔軟性と専門性を兼ね備えた事業所運営が、今後の成長・生き残りの要素となるでしょう。

2027年の制度改正に向けた事業所の対応策

2027年改定を見据えた準備として、以下のような取り組みを検討・実施しておきましょう。

業務内容の見直しを進める

制度改正ではこれまで以上に生産性向上が求められるでしょう。そこでまずは、現在の業務プロセスを根本から見直し・改善を心がけましょう。

例えば記録業務や請求業務などの定型業務の自動化、会議の効率化など、職員の負担軽減と時間短縮を図ることが重要です。特に、利用者支援に直接関わらない間接業務はできるだけ最小限に抑え、より多くの時間を質の高いケアに充てられる体制を構築しましょう。

見直しを進めるにあたり、業務改善チームを設置し、現場職員の意見を積極的に取り入れながら、継続的な見直しサイクルを確立すると効果的です。

このような既存業務内容を改めて見直し、2027年改定で求められる生産性向上を目指しましょう。

多様なニーズに対応できるよう人材育成に取り組む

利用者の多様化するニーズに対応するため、職員の専門性向上と研修体制の充実が不可欠です。そのためには、さまざまな分野の専門知識とスキルを身につけられる計画的な研修プログラムを実施しましょう。また、外部の専門機関や研修団体との連携を強化し、最新の支援技術や知識の習得を促進できると効果的です。

ほかにも事業所内での事例検討会やピアサポート制度なども導入し、職員同士の学び合いを通じて組織全体のケア力向上を図り、質の高いサービス提供体制を構築しましょう。

ICT化を進める

2027年の報酬改定では、デジタル技術の活用が重要な評価項目となることが予想されます。そのため、ICT化の推進は今から優先的に取り組むべき課題と位置づけましょう。

具体的には、計画~請求までをデジタル化することで業務効率化が実現できる介護ソフトや移乗支援や歩行補助を行う介護ロボット、転倒防止や夜間の安全確保に役立つ見守りセンサーなどの導入を検討することをおすすめします。

ただし、システム導入だけでは効果は限定的です。並行して職員のデジタルリテラシー向上研修を実施し、新しい技術を現場で十分に活用できる環境を整備することが不可欠です。操作方法の習得はもちろん、ICTツールを使った効率的な業務フローの構築についても、職員全体で理解を深めていく必要があります。

このようなICT化の取り組みにより間接業務や見守り業務の負担が軽減されれば、その分の時間を利用者との直接的なケアやコミュニケーションに注力できるようになります。結果として、利用者により質の高いサービスを提供でき、顧客満足度の向上につながります。同時に、職員の業務効率化により働きやすい環境が実現し、職員満足度の向上も期待できるでしょう。

ICT化を進める上で、介護ソフト「介舟ファミリー」は特におすすめです。介舟ファミリーは介護・障害福祉事業所向けのクラウド型ソフトウェアです。

請求業務の効率化、データの安全な保管、モバイル記録への対応など、さまざまな機能を備えており現場の業務効率化をサポートします。ほかにも、以下のような特徴で大人気です。

- シンプルな操作性でパソコンが苦手な方にもおすすめ

- 丁寧なサポート体制で初心者の方でも安心

- ほかのソフトに比べてコスパが良い

介舟ファミリーを導入して業務効率が50%UPした!という事例もございます。

詳しくはこちらをご覧ください。

この機会にぜひ、介舟ファミリーの導入・切り替えをご検討してみてはいかがでしょうか。

2027年度の報酬改定に向けて今から準備を行おう

2027年度の障害福祉サービス等報酬改定は、業界全体に大きな変革をもたらす可能性が高いです。処遇改善の強化、生産性向上促進、ICT化推進などを軸に、大幅な制度見直しが実施される見込みです。

この改定を無事に乗り切るには、早期に準備をする必要があります。既存業務の見直しや人材育成強化、ICT化を推し進めるなど、業務効率化と質の向上を同時に実現することで、新たな制度環境下でも持続的な成長を遂げることが可能です。変化を恐れず、積極的に改革に取り組む事業所こそが、未来の障害福祉業界をリードしていくでしょう。