超高齢化社会を迎えた日本において、高齢者が住み慣れた自宅で安心して暮らし続けるために欠かせない訪問介護サービスが、深刻な危機に直面しています。2024年には全国で563件もの訪問介護事業所が休止・廃止に追い込まれ、事業所が一つもない自治体は115町村にまで拡大しました。

この事業所数が減少傾向にあることは、地域の高齢者やその家族の生活に直接的な影響を与え、地域包括ケアシステムの根幹を揺るがしかねない重大な問題となっています。本記事では、訪問介護事業所減少の現状とその影響を詳しく分析し、事業所が生き残るための具体的な戦略について解説します。

訪問介護事業所が減少している現状

前述したように訪問介護サービスを取り巻く状況は、想像以上に深刻化が進んでいます。

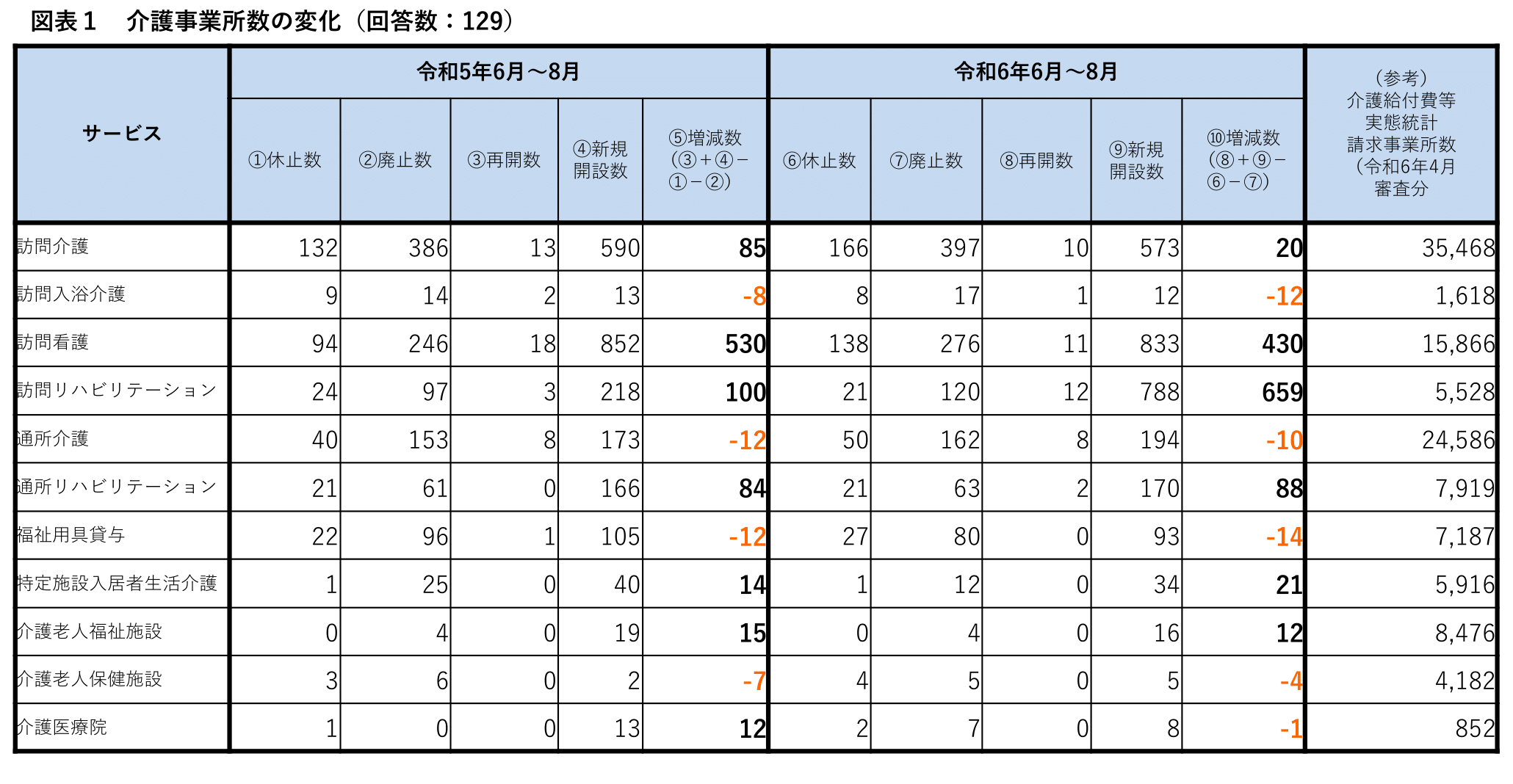

厚生労働省によると、2024年6月から8月のわずか3か月間で、全国の訪問介護事業所のうち563件が閉鎖に追い込まれました。その内訳は休止が166件・廃止が397件となっており、前年同期と比較して約1割も増加していることが分かります。

引用:改定検証調査(4)における自治体調査(アンケート)の 集計状況について|厚生労働省

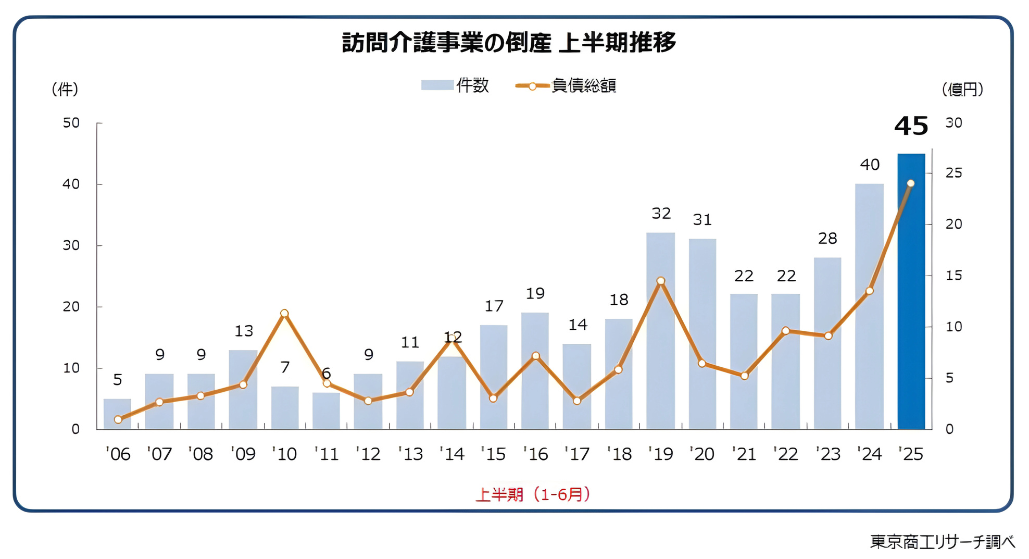

また、2025年7月7日に東京商工リサーチが発表した内容によると、今年1月から6月までの訪問介護事業所の倒産件数は45件でした。この件数は上半期としては過去最多です。2024年の年間倒産件数は84件でしたが、今年は半年でその半数以上に達しており、前年を大きく上回るペースで倒産件数が増加しています。

引用:2025年1-6月「訪問介護事業者」の倒産動向調査|東京商工リサーチ

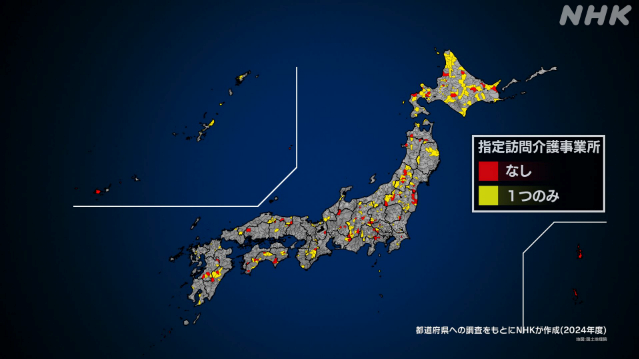

さらに深刻なのが、訪問介護事業所が1つもない「空白地域」の拡大です。NHKの調査によると2025年4月時点で、全国109町村に訪問介護事業所が存在しないことが明らかになりました。また、訪問介護事業所が1つしかないという自治体は全国で268市町村にのぼっています。事業所が1つもない自治体とあわせると377市町村と、全市区町村の5分の1以上となります。

引用:都道府県指定の訪問介護事業所なし 昨年度109町村 NHK調査|NHK

この事業所数の現状は、訪問介護サービスの継続性に重大な懸念が生じています。特に中山間地域や離島など過疎地では、移動時間の長さや悪天候による交通手段の制約など、地理的条件による制約が事業継続をより困難にしており、都市部との格差は拡大の一途をたどっています。

訪問介護事業所数が減少するとどうなる?

訪問介護事業所の減少は、数字以上に深刻な影響を社会に与えています。最も影響を受けるのは、サービスを必要とする高齢者とその家族でしょう。

利用者への影響

事業所がなくなることで、これまで自宅で受けられていた身体介護や生活援助が受けられなくなり、住み慣れた地域での生活継続が困難になっています。実際に、サービスが受けられなくなったために転居を余儀なくされる高齢者が各地で発生しており、長年築いてきた地域とのつながりや人間関係を断ち切らざるを得ない状況が生まれています。これは高齢者の精神的負担を大きく増加させ、生活の質の著しい低下を招いています。

利用者家族への影響

近くに事業所がなければ、在宅介護を支える家族への負担も増加するでしょう。これまで事業所に依存していた介護業務を家族が担わなければならなくなり、身体的・精神的・経済的な負担が大幅に増加してしまうおそれがあります。特に働きながら介護を行う家族にとって、仕事との両立がより困難になり、離職を余儀なくされるケースも多く見られます。

その他への影響

医療機関への影響も深刻です。訪問介護サービスが利用できない患者は、退院後の在宅生活が困難になるため、退院が延期されたり、入院期間が長期化したりする事態が発生しています。これにより医療機関のベッドが圧迫され、新たな患者の受け入れが困難になるという連鎖的な問題が生じています。

このように訪問介護事業所数が減少し、訪問介護サービスを提供できなくなることで利用者だけでなく、最終的には地域全体に影響を及ぼすことが予想されます。

訪問介護事業所が減少した要因

訪問介護事業所の休止・廃止の背景には、複数の深刻な要因が複雑に絡み合っています。

報酬改定による報酬マイナス

訪問介護事業所数の倒産や休止が多くなった主な要因としては、2024年度の介護報酬改定による基本報酬の引き下げが挙げられます。訪問介護事業所に限らず、すべての介護事業所の収入の多くは介護報酬に依存していることもありますが、今回の報酬減は多くの事業所で収益が大幅に圧迫される結果となっています。特に小規模事業所では、この報酬減が事業継続の可否を左右する決定的な要因となっています。

訪問介護員の人材不足

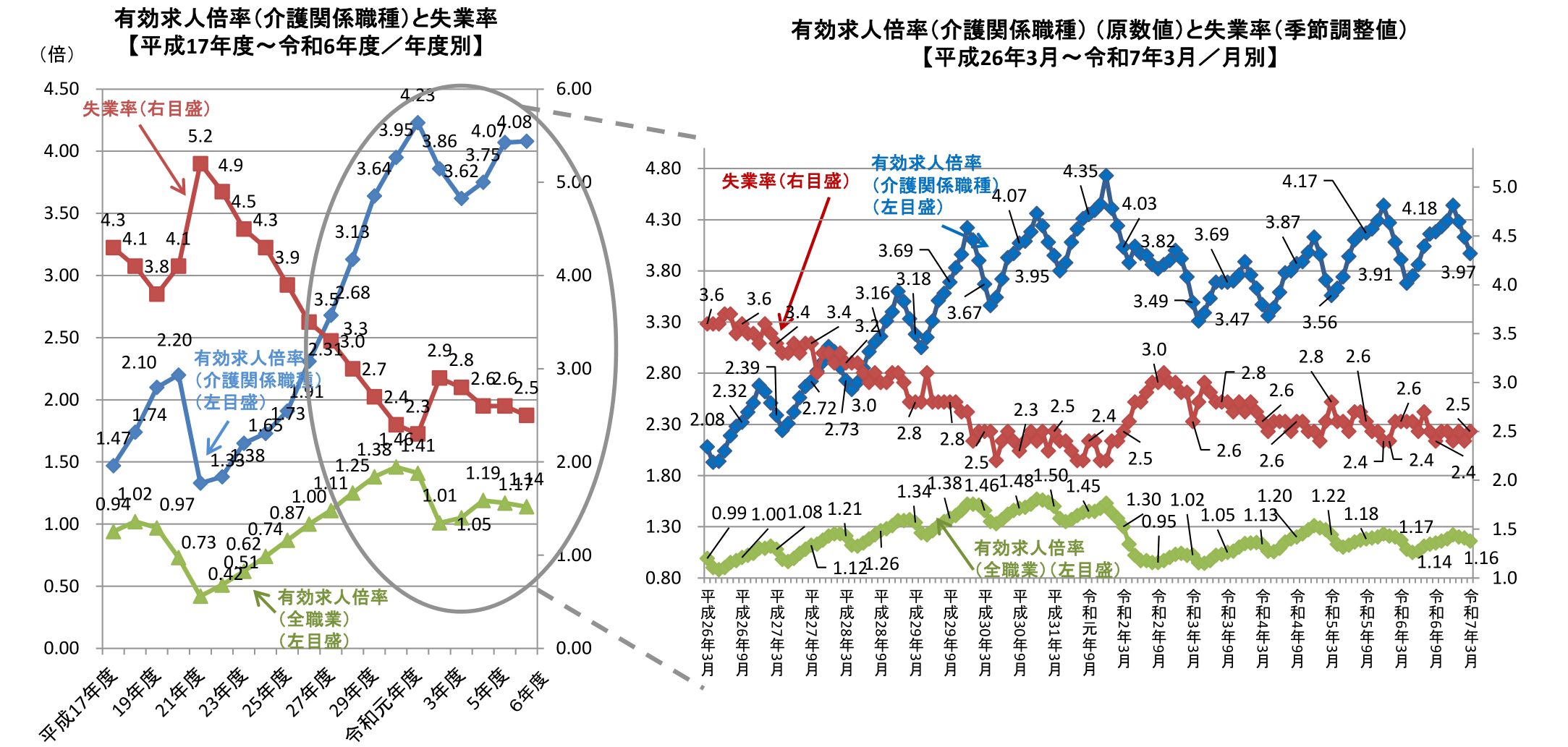

以前から指摘されている慢性的な課題である人材不足も、今回の事業所減少の主要因の一つです。そもそも介護業界全体で人手不足は深刻化しており、以下の有効求人倍率を見ると、全職業と比較して介護関連職種は高い水準で推移していることが分かります。

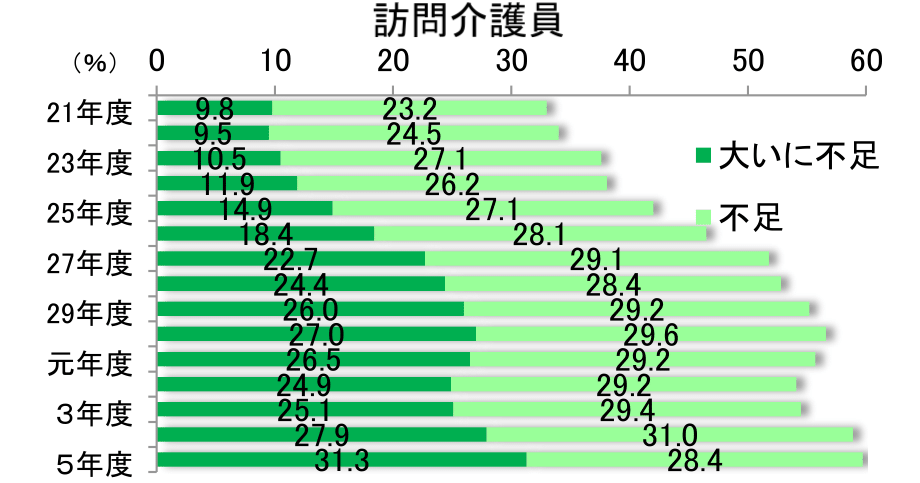

特に訪問介護員の人手不足感は年を経るごとに増加しており、令和5年には「大いに不足している」が31.3%、「不足している」が28.4%と約半数以上の事業所で人手不足が発生しています。

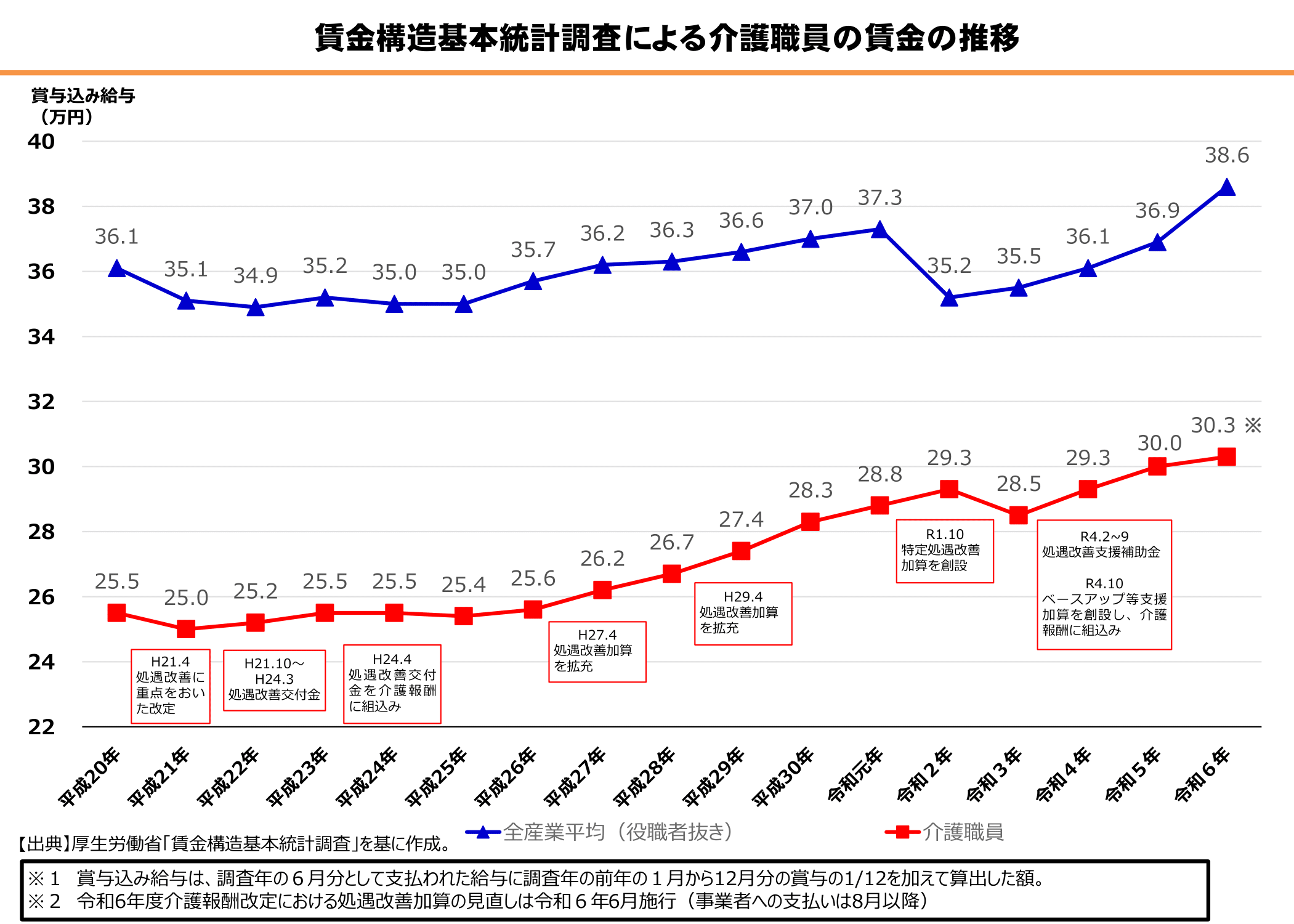

この人材不足の根本的な要因として、処遇や労働条件の問題があります。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、介護職員の平均月収は他産業と比較して依然として低い水準にとどまっており、この賃金格差が若い世代の新規参入を阻害しています。

また、夜間や早朝の対応、緊急時の呼び出しなど、不規則な勤務形態も人材確保を難しくしている要因です。

さらに深刻なのが、介護職員の高齢化の進行です。若い世代の新規参入が少ないことで、現場の平均年齢が上昇し続けており、体力的な負担が大きい訪問介護の現場では、職員の身体的限界による離職も増加しています。

このような状況は、既存スタッフの過重労働を引き起こし、それがさらなる離職につながるという悪循環を生み出しています。

地方の利用者不足

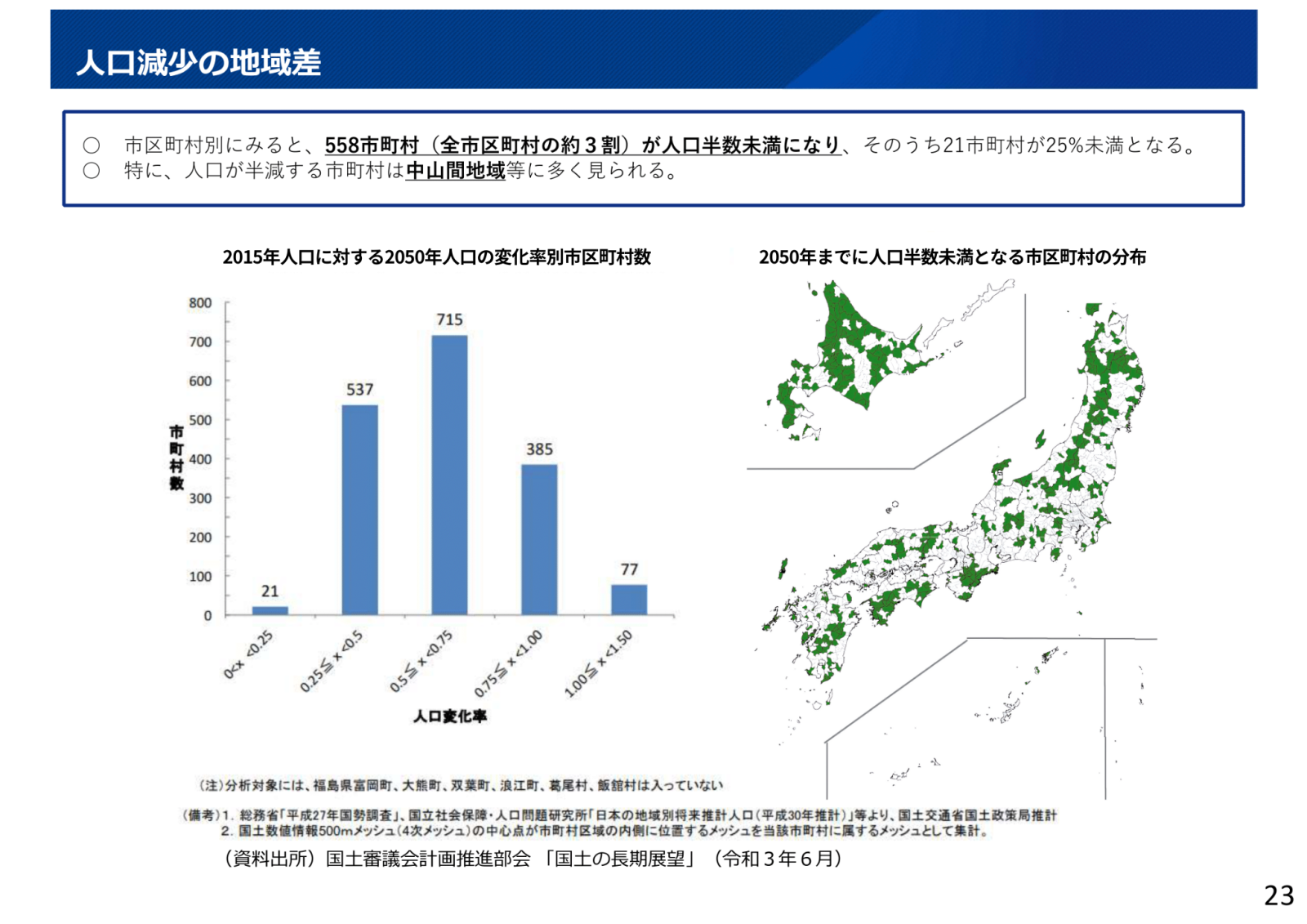

地方部における人口減少は、訪問介護事業所の経営に深刻な影響を与えています。日本全体で人口減少が進む中、特に中山間地域では高齢化と人口減少が同時に進行し、その減少スピードは年々加速しています。このような状況下で、事業所にとって安定した利用者の確保は極めて困難な課題となっています。

さらに深刻なのは、将来的な見通しです。以下の図のように2050年までには中山間地域を中心に地方部の人口は現在の半数未満になることが予測されており、今後さらに深刻な利用者不足が避けられない状況です。

訪問介護事業所も営利事業である以上、採算性を無視した運営は継続できません。そのため、将来的に利用者の確保が見込めない地域では、新規事業所の参入はもちろん、既存事業所の維持さえも困難になっています。

引用:人口減少・サービス需要の変化に応じた サービス提供体制の構築や支援体制について|厚生労働省

訪問介護事業所が生き残るためには

厳しい経営環境の中でも、適切な戦略と取り組みにより事業を継続していく必要があります。ここでは事業所の存続を図れる手段をいくつか解説します。

加算をできるだけ取得する

介護報酬の基本報酬が厳しい状況にある中、各種加算制度の効果的な活用は事業所の収益改善に直結する重要な取り組みです。そこで、自事業所が取得可能な加算をできるだけ取得することです。

| 2人の訪問介護員等による場合の加算 | 所定単位数×100%/回 |

| 認知症専門ケア加算 | 3~4単位/日 |

| 生活機能向上連携加算 | 100~200単位/月 |

| 口腔連携強化加算 | 50単位/月 |

| 介護職員等処遇改善加算 | 76~245/1000 |

| 緊急時訪問介護加算 | 100単位/回 |

| 早朝夜間深夜加算 | 所定単位数×25~50/100 |

| 特定事業所加算 | 所定単位数×3~20/100 |

| 初回加算 | 200単位/月 |

| 特別地域訪問介護加算 | 所定単位数×15/100 |

| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 |

| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10/100 |

特定事業所加算や初回加算、緊急時訪問介護加算など、比較的取得しやすい加算から段階的に取得していくことで、安定的な収益につながります。また、同行訪問指導加算や認知症専門ケア加算など、専門性を活かした加算の取得により、他事業所との差別化を図ることも可能です。

加算要件を満たすための体制整備には計画的な取り組みが必要です。研修体制の充実、ツールの整備、多職種連携体制の構築など、加算取得に向けた組織的な取り組みを進めることで、サービスの質向上と収益改善を同時に実現できます。

魅力的な環境を構築する

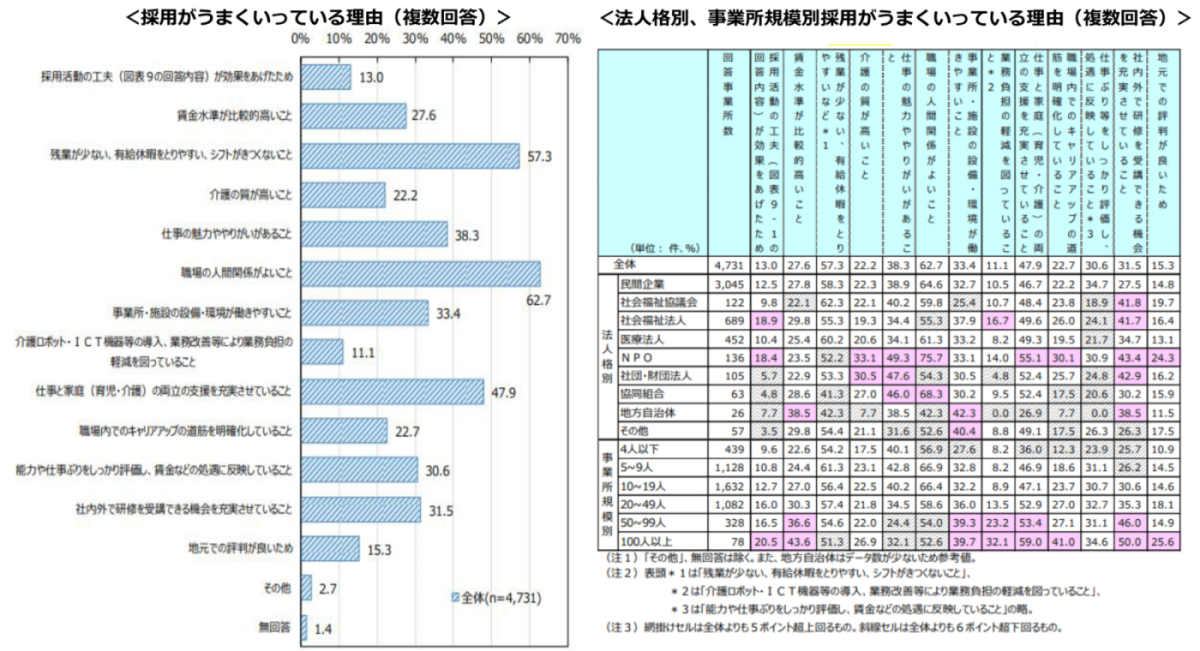

人材確保と定着のためには、魅力的な職場環境の構築が欠かせません。そこで、以下のように採用がうまくいっている事業所の特長を参考にしてみましょう。

最も求職者が求めている項目として多いのは「ワークライフバランスが取れている職場」です。(「残業が少ない、有給休暇を取りやすい、シフトがきつくないこと」は57.3%、「仕事と家庭の両立の支援を充実させていること」は47.9%でした)そのため有給休暇の取得促進や残業時間の削減など、ワークライフバランスを重視した職場づくりに取り組みましょう。

次に職場の人間関係改善も大きなポイントです。定期的な面談の実施やチームビルディング研修の開催、コミュニケーションツールの活用など、職員間の良好な関係性を維持・向上させる取り組みが、離職防止に大きな効果をもたらします。

最後に基本給の引き上げだけでなく、各種手当の充実や賞与の安定支給、福利厚生の充実など、総合的な処遇改善策を実施しましょう。

ICT化を進める

慢性的な人材不足に直面している訪問介護事業所にとって、限られた人数での円滑な運営を実現するため、業務効率化は生き残りをかけた重要な戦略となっています。その中でも、ICT技術の積極的な導入は、事業継続のための不可欠な取り組みといえるでしょう。

特に効果が期待できるのが、計画・記録・請求業務といった間接業務のICT化です。従来の手書きによる記録作成から電子化へ移行することで、記録作成時間を大幅に短縮でき、その分を直接的なケア業務に振り向けることが可能になります。

ICT化の効果は業務効率化だけではありません。生産性向上による収益改善はもちろん、処遇改善加算の要件を満たすことで新たな収入源の確保にもつながります。

全都道府県で「ICT・介護ロボット購入補助金」制度が設けられており、導入費用の負担軽減も可能です。厳しい経営環境を乗り切るためにも、ICT化への投資を積極的に検討することをお勧めします。

訪問介護事業所のICT化は生き残るうえで欠かせない

訪問介護事業所の減少は、深刻な問題となっています。報酬改定による収益圧迫、慢性的な人材不足、地域による利用者の偏在など、複合的な要因が事業継続を困難にしています。

しかし、加算制度の戦略的活用、魅力的な職場環境の構築、ICT化による業務効率化など、具体的な対策を講じることで生き残りの道筋は見えてきます。地域包括ケアシステムの要となる訪問介護サービスを持続可能なものとするため、事業所、行政、地域社会が一体となった取り組みが急務となっています。