介護業界は深刻な人材不足に直面しており、その主要因の一つが他業種と比較して低い賃金水準です。2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、介護需要は急激に拡大すると予測されています。

この課題を受けて政府は2024年から本格的な賃上げ施策を開始し、介護職員処遇改善支援補助金や処遇改善加算の拡充を実施しました。介護職の処遇改善は単なる待遇向上ではなく、将来の介護サービス維持に不可欠な取り組みとなっています。

2025年以降、介護職の給料は上がる?

2025年以降も介護職の給与は上がる見通しです。その理由として厚生労働省は2025年度についても、2024年度に引き続き介護職員の給与を2.0%引き上げることを目標として掲げています。実際に2024年の補正予算案では約800億円もの予算が介護職の賃上げの補助として計上されています。

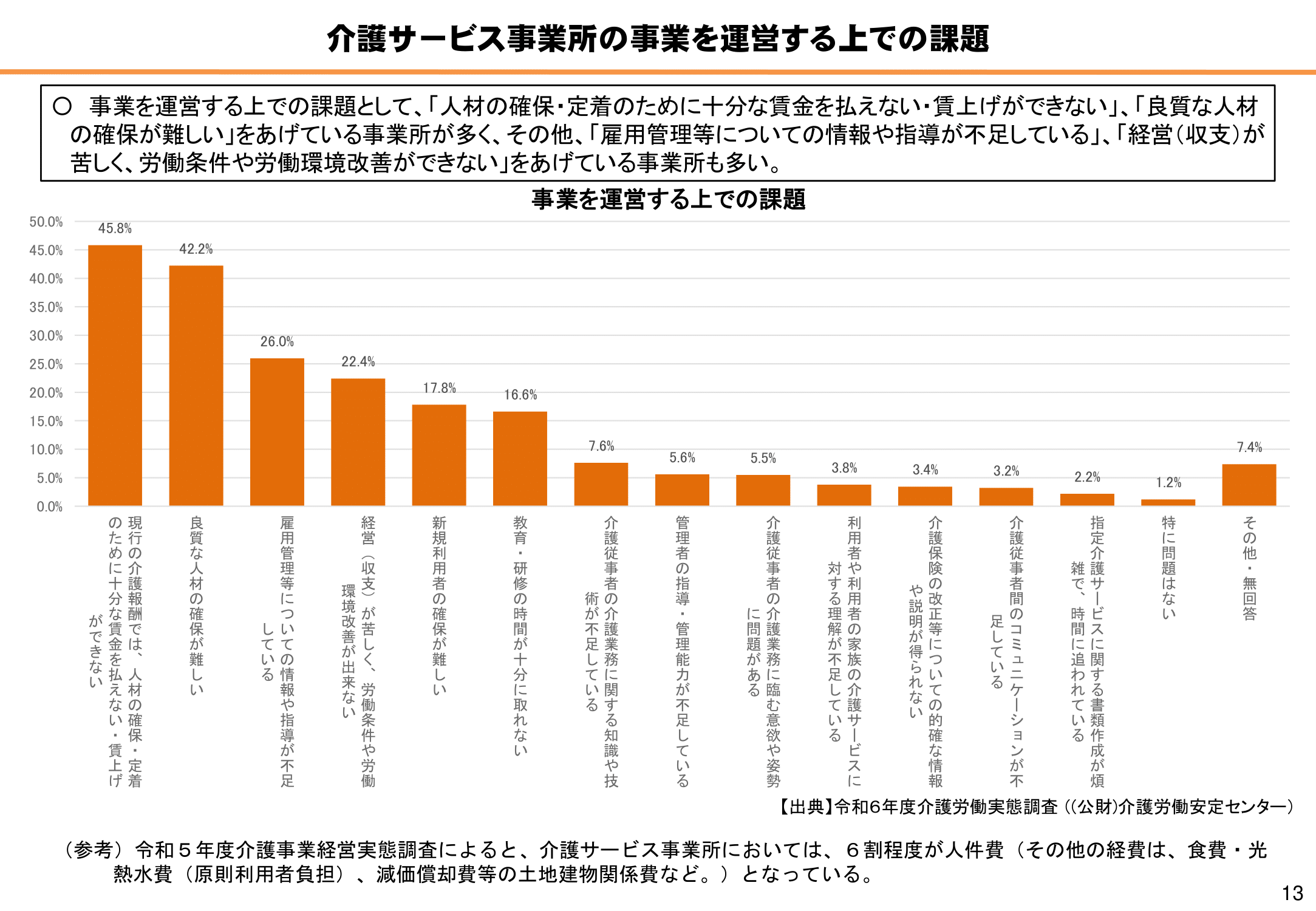

しかし、現場では以下のように「現状のままだと十分な賃金を払うことはできない」「経営(収支)が 苦しく、労働条件や労働環境改善ができない」という声が多数あります。

これらのような現場の課題を解決するためにも、今後さらに給与は上がる可能性が高いと見込まれています。

賃上げを求める声は多い

また、賃上げを要請する声が業界関係者から多いことも今後の賃上げにつながるでしょう。

介護業界からは、従来の延長線上ではない大幅な処遇改善を求める声が強まっており、例えば日本医師会の江澤和彦常任理事は「来年度は過去に類を見ない異次元の力強い処遇改善が不可欠」と強調し、「介護職員がいなくなれば我が国の介護は消滅してしまう」と危機感を表明しています。

全国老人保健施設協会の東憲太郎会長も「介護業界を崩壊させないためにも、少なくとも他産業に引けを取らない賃上げが必要」と主張し、来年度からではなく補正予算による今年度内の対応も求めています。

日本介護支援専門員協会からは、介護職員の処遇改善に合わせて、これまで処遇改善加算の対象外とされてきた介護支援専門員(ケアマネジャー)についても同等以上の対応を求める声が上がっています。

厚労省、処遇改善加算の見直し検討を開始

政府は「骨太の方針」において、「介護・障害福祉職員の他職種と遜色のない処遇改善に取り組む」と明記しており、今年末までに具体的な結論を得る方針を示しています。

そこで2025年9月、厚生労働省は処遇改善加算のさらなる見直しに向けた具体的な議論を開始しました。社会保障審議会・介護給付費分科会においては、来年度の期中改定を見据えて委員から意見聴取が行われており、賃上げの規模や財源のあり方について根本的な検討が進められています。

また、「コストカット型からの転換を明確に図る」という姿勢も示されており、これまでとは一線を画した抜本的な改革への期待が高まっています。

現在の介護職の平均給与は?他産業との比較は?

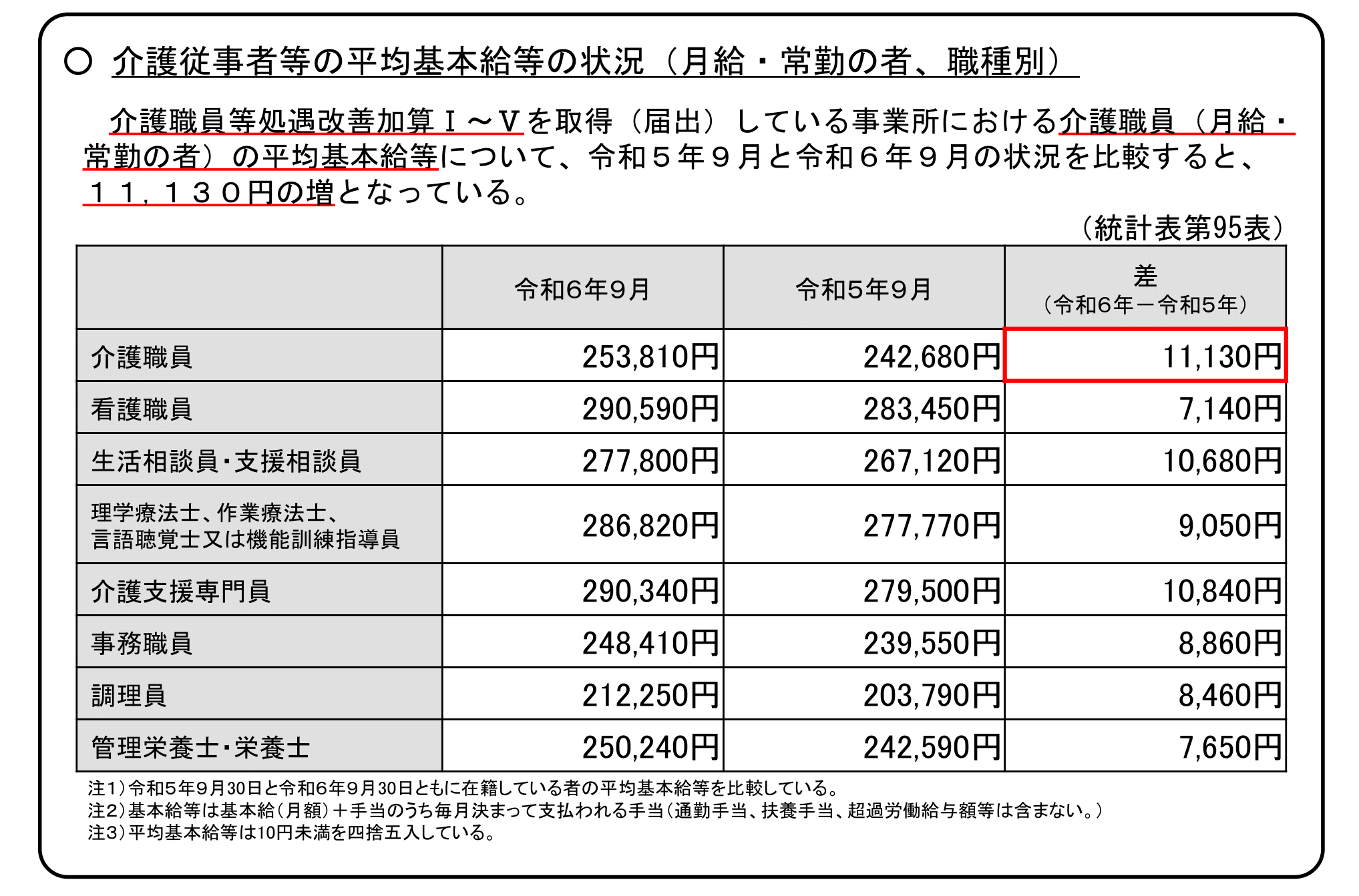

令和6年9月における介護職の平均給与は253,810円で、前年同月と比較して11,130円の増加となりました。この数字からは、政府が推進する処遇改善施策が確実に現場に反映されていることが読み取れます。

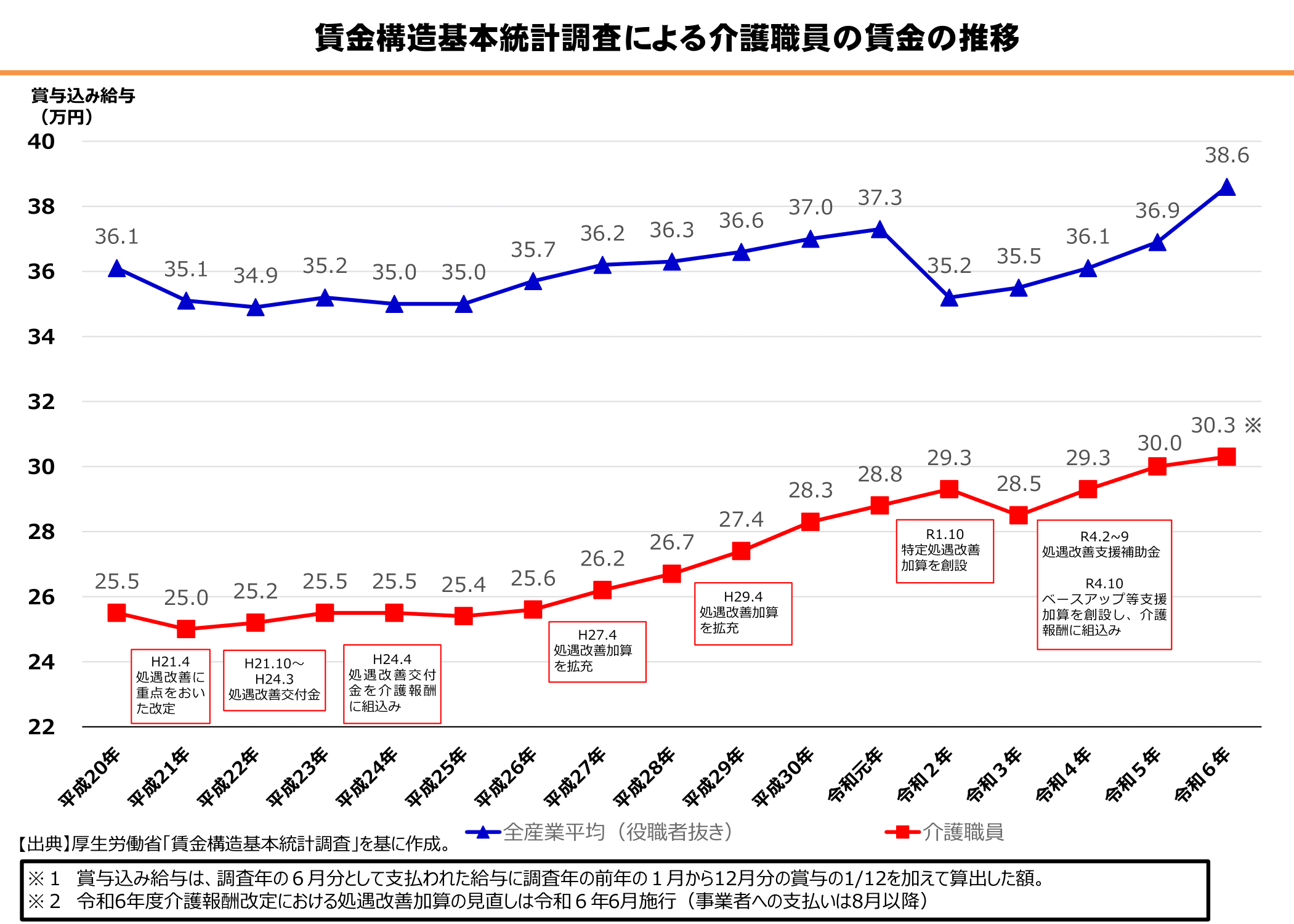

しかし、他産業との賃金格差は依然として深刻な状況にあります。以下のように全産業平均と比較すると介護職の給与水準は低く、この格差はむしろ拡大しています。求職者が職場に求めるポイントとして「待遇の良い職場」が重視される傾向があるため、この賃金差が解消されなければ介護業界の人材不足はさらに深刻化することが予想されます。

そのため介護需要が急激に拡大する中で、質の高い介護サービスを維持するためには、他産業と競争できる水準まで処遇を引き上げることが急務です。単発的な賃上げではなく、継続的で抜本的な処遇改善への取り組みが政府に強く求められています。

介護職のこれまでの賃上げ政策

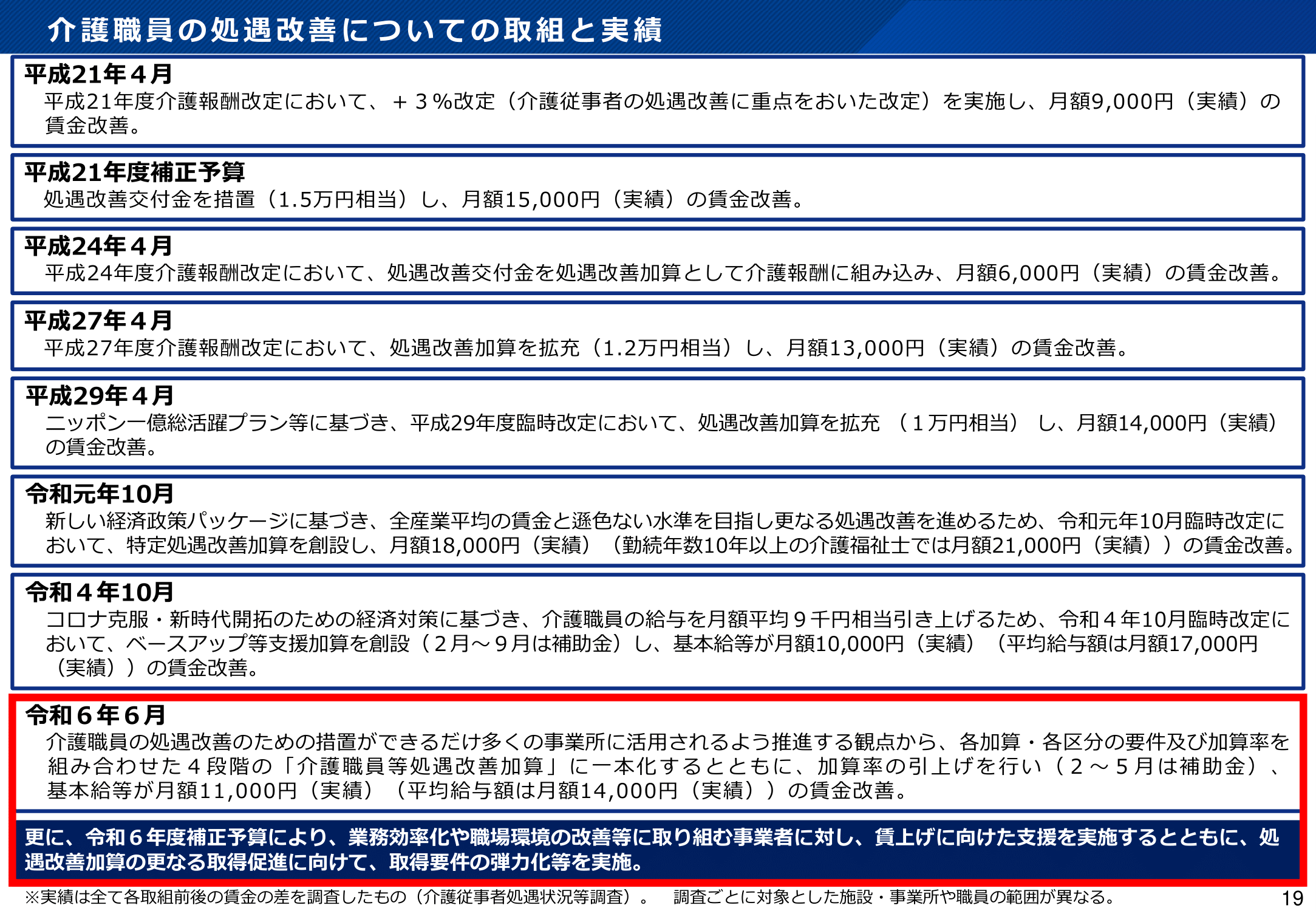

介護職の賃上げを実現するために、これまでも以下のような政策が施行されてきました。

2024年の賃上げ施策

2024年の報酬改定は大きな転換点となる年でした。政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、2つの重要な賃上げ施策が実施されています。

2月:介護職員処遇改善支援補助金(月6,000円相当)

2024年2月から5月まで、介護職員一人あたり月平均6,000円相当の賃上げを可能にする補助金が支給されました。この補助金を受けるためには、介護職員ベースアップ等支援加算を取得していることや、実際に2月・3月から賃上げを実施することなどの要件を満たす必要がありました。

6月:介護職員等処遇改善加算の一本化・加算率引き上げ

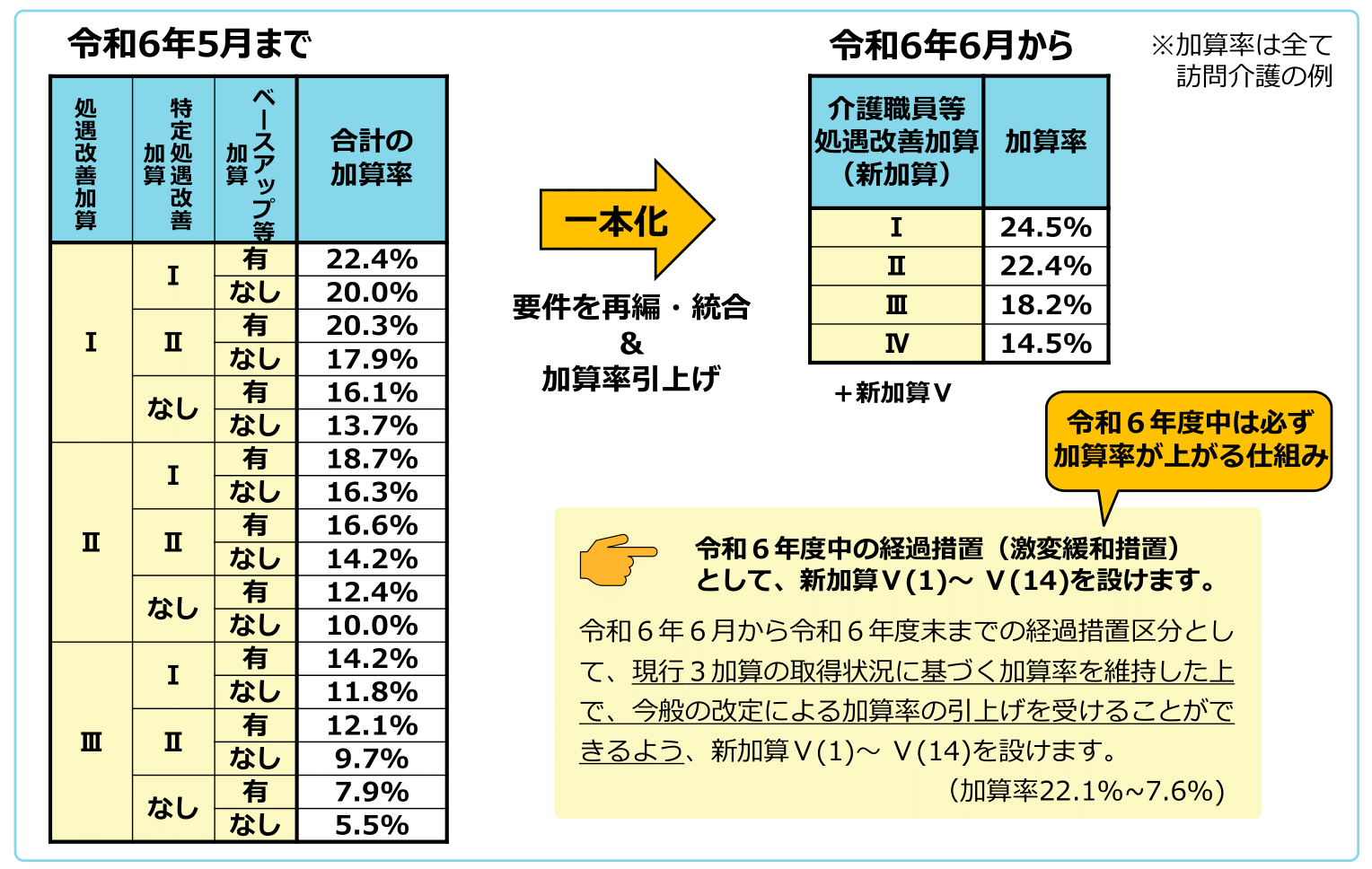

2024年6月からは、これまで複雑に分かれていた3つの加算制度が統合されました。「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が一本化され、新たな「介護職員等処遇改善加算」としてスタートしています。

この新加算では、加算Ⅰ~Ⅳの4段階が設定されており、各事業所が満たせる要件に応じて加算を受けることができます。すぐに新制度への移行が困難な事業所には、2025年3月までの経過措置として新加算Ⅴが用意され、段階的な移行をサポートしています。

事業所が介護職員の賃上げを実現させる方法

事業所は職員の賃上げのためにどのような対応を実施する必要があるのでしょうか。具体的には以下のような方法があります。

処遇改善加算を取得する

多くの事業所が「介護職員等処遇改善加算」の取得に向けて積極的に取り組んでいます。最上位の加算Ⅰでは最も高い加算率が設定されているため、取得できればこれまで以上に職員により多くの給与を与えることが可能です。

一方で、上位になるにつれて取得要件も厳格になっています。加算Ⅳでも14.5%の加算率が設定されているため、まずは取得可能な区分から始めて、段階的に上位の加算を目指すことが現実的なアプローチと言えるでしょう。

引用:「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算) され、加算率が引き上がります|厚生労働省

加算取得の要件として「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」が設けられていますが、これらはただの条要件クリアにつながるだけでなく、事業所の根本的な改善に貢献します。

例えばキャリアパスの明確化は職員のモチベーション向上につながり、職場環境の整備は業務効率化や生産性向上を実現します。加算取得を機に、事業所の円滑な運営と職員の満足度向上の両方を実現できるでしょう。

資格取得支援制度を導入する

介護福祉士やケアマネジャー、認知症ケア専門士などの資格取得者に対する資格手当を設けることで、職員の給与アップにつながります。資格のレベルに応じて月額3,000円~15,000円程度の手当を設定している事業所が多いです。

ほかにも受験料や研修費用の補助制度を導入することで、長期的には有資格者が増加し、加算取得率が向上できるでしょう。これにより賃上げを実現でき、モチベーションアップからサービスの質向上に期待できます。さらには顧客満足度の向上へと結びつき、結果的に事業所全体の収益向上にもつながります。

ICT化による生産性向上を図る

計画・記録・請求業務など間接業務のデジタル化や見守りセンサー導入など事業所のICT化を推進することで、業務効率化を実現できます。こうした効率化で生まれた時間を本来のケア業務に充てることで、サービスの質を維持・向上させることが可能です。

また、ICT化により働きやすい環境がつくれるため、離職率の低下が期待できます。これにより採用・研修コストが削減され、その分を人件費・給与に充てることができます。

さらにICT化を勧める理由として、ICT化の推進が処遇改善加算やその他の加算要件を満たしやすくする点です。職場環境等要件には「ICT活用や介護機器等の職場環境の改善」が含まれており、ICT導入により直接的な加算収入の増加が見込めます。この加算収入の増加分を職員の賃上げ原資として活用することで、確実な処遇改善を実現できるのです。

すでに多くの事業所がICT化を進めており、人材確保・サービス品質向上のためにも早急な対応が必要です。国や自治体のICT導入支援補助金も活用しながら、計画的に取り組むことが重要でしょう。

事業所も賃上げのための対応や準備を行おう

介護職の賃上げは、政府の処遇改善施策により着実に進展しており、今後も賃上げが実施される可能性が高いです。しかし一方で、他産業との格差解消にはまだまだ継続的な取り組みが必要です。

事業所においては報酬改定を待つだけでなく、処遇改善加算の確実な取得、資格取得支援制度の導入、ICT化による生産性向上など、多角的なアプローチで職員の処遇改善を進めることが重要です。持続可能な介護サービス提供のため、事業所でできることを確認・実施し、介護人材の確保に努めましょう。