2022年9月6日に厚生労働省が発表したケアプランデータ連携システムが、2023年4月から本格始動します。しかし、「ケアプランデータ連携システムって何?」「何も準備していない」という事業所の管理者も多いのではないでしょうか。

この記事では、ケアプランデータ連携システムの概要から導入手順まで説明します。ケアプランデータ連動システム導入をこれから準備する事業所の管理者は、ぜひご一読ください。

ケアプランデータ連携システムとは?

2023年4月から稼働が始まるケアプランデータ連携システム。始まるのは知っているけれど、「どういうものなの?」「うちの事業所で導入するメリットは何?」と思っている人も多いかもしれません。

まずは、ケアプランデータ連携システムとは何かについて説明します。システムの概要、政府が促す目的、導入によって得られるメリットについて見ていきましょう。

概要

ケアプランデータ連携システムとは、国民健康保険中央会が主体となり、厚生労働省が協力して行うサービスです。

居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間では、毎月、ケアプラン(1.2.6.7表)をファックスやデータなどで送受信しています。このやりとりのために構築されたのが、ケアプラン連携システムです。

ケアマネジャーが作成するケアプランの予定と、それをもとに介護サービス事業所が作成するケアプランの実績というデータが共有されるため、今までのように事業所で転記・入力する文書作成業務の負担が軽減されます。

目的

ケアプランデータ連携システムを導入する目的として、主に以下の3つが挙げられます。

- 介護現場の業務のムダを省き、効率化を図る

転記や入力業務が省けるので、介護現場の業務が軽減される。 - 介護現場の職場環境の向上

事務作業が減るため、職員の労働時間の調整がしやすくなり、職場環境の向上につながる。 - 介護の質の向上

事務業務にあてていた時間を介護業務へ集中させることができるため、質の良いサービスを利用者に提供できる。

ケアプランデータ連携システムを導入することで、業務の効率化だけでなく、安全で正確な介護現場の環境づくりを目指し、職員の負担を軽減する。ひいては、介護現場の人手不足の解消につながれば、というねらいも厚生労働省にはあります。

導入するメリット

それでは、ケアプランデータ連携システムを導入したときに、具体的にはどのようなメリットが得られるのでしょうか。公益社団法人国民健康保険中央会の資料では、主に以下のメリットが挙げられています。

- コスト削減

人件費、印刷費、通信費、交通費などが抑えられ、年間約816,000円のコストカットが、人件費の削減を行わない場合でも年間約72,000円のコストカットが見込めます。 - 業務時間の軽減

提出票作成などにかかっていた業務の時間が、約3分の1になることが期待できます。 - 職員の心理的負担が軽減

転記などの入力のミスがあるとその月に請求がおりず、ほかの事業所にも迷惑をかけてしまうというストレスから解放されます。

ケアプランデータ連携システムの導入は、職員の業務だけでなく、コストも削減できるというメリットがあります。事業所の運営管理者にとっては、経営戦略の一環として導入するのも有効な手段といえるでしょう。

ケアプランデータ連携システムの仕組み

次に、ケアプランデータ連携システムの仕組みについて具体的に見てみましょう。

ここでは、介護事業所には欠かせない毎月のケアプラン第6表(サービス提供票)の「予定」と「実績」について説明します。

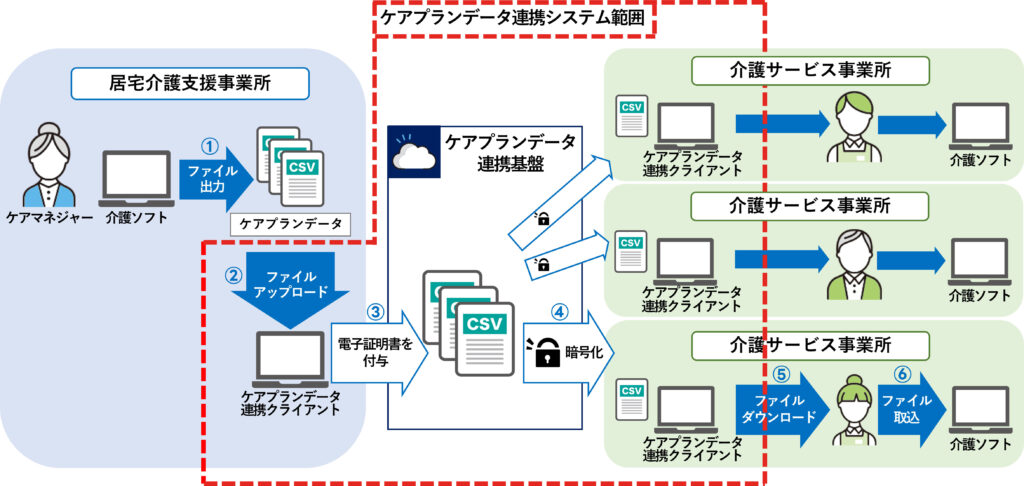

ケアプラン(予定)の連携

毎月ケアマネジャーから、利用者が「この日に施設を利用します」という予定を記したケアプラン第6表が施設側に送られます。

ケアプランデータ連携システムを利用する場合の流れは以下の通りです。

1.居宅介護支援事業所・ケアマネジャーが介護ソフトでケアプランの予定を入力(利用者が利用する日に「1」と記載)。完成したケアプラン予定のファイルをケアプランデータ連携システムにCSV形式で出力

2.出力したケアプラン予定ファイルをケアプランデータ連携クライアントにアップロード

3.ファイルをケアプランデータ連携基盤に送信。この際、電子証明書は自動で付与される

4.介護サービス事業所がケアプランデータ連携クライアントを操作し、ケアプランデータ連携基盤からファイルを受信

5.ファイルをダウンロード

6.ファイルを介護ソフトに取り込み、確認する

※1~3は居宅介護支援事業所・ケアマネジャーが行い、4~6は介護サービス事業所が行う作業です。

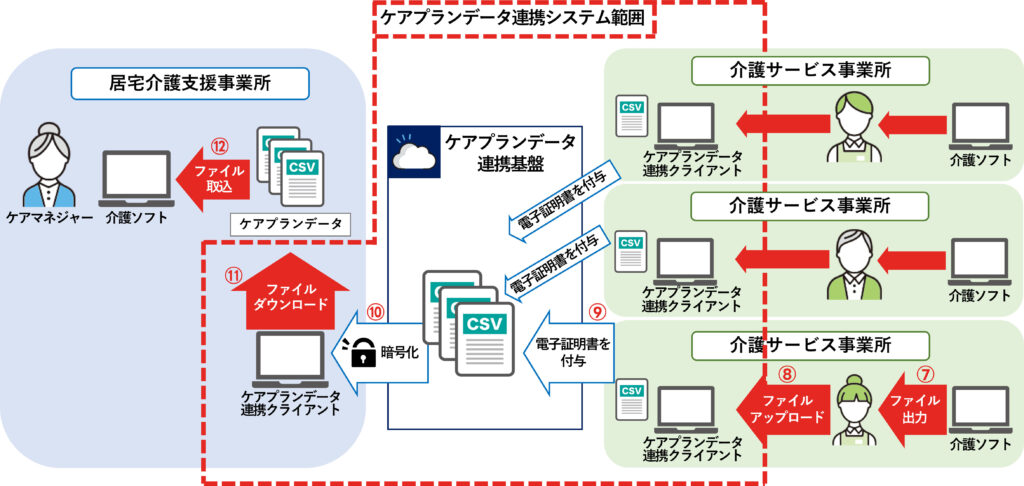

ケアプラン(実績)の連携

利用者が「この日に施設を利用しました」ということを施設側からケアマネジャーに送るケアプラン第6表も、ケアプランデータ連携システムを使います。

利用の流れは以下の通りです。

7.介護サービス事業所が、ケアプランに基づく実績を入力(実際にサービスを利用した日に「1」、利用しなかった日を空欄にする)。完成したケアプラン実績のファイルをケアプランデータ連携システムにCSV形式で出力

8.出力したケアプラン実績ファイルをケアプランデータ連携クライアントにアップロード

9.ファイルをケアプランデータ連携基盤に送信。この際、電子証明書は自動で付与される

10.居宅介護支援事業所・ケアマネジャーがケアプランデータ連携クライアントを操作し、ケアプランデータ連携基盤からファイルを受信

11.ファイルをダウンロード

12.ファイルを介護ソフトに取り込み、確認する

※7~9は介護サービス事業所が行い、10~12は居宅介護支援事業所・ケアマネジャーが行う作業です

導入する方法

ケアプランデータ連携システムを実際に事業所で利用するためにはどうすればよいのでしょうか?

必要なもの、導入手順、注意点を説明します。

必要なもの

- パソコン(Windows10以降)

- インターネット環境(Wi-Fiなど)

- 電子証明書(介護給付金請求時に利用)

- 介護ソフト(標準仕様に準拠したもの)

- ライセンス料金 1事業所21,000円(税込・年間)

事業所で使っているパソコンのOSがWindows10以降の場合には、ケアプランデータ連携システム専用の端末を特別に用意する必要はありません。

導入の手順

- ケアプランデータ連携システム専用Webサイトから利用申請を行う。

- ケアプランデータ連携クライアントソフトを国民健康保険中央会のWebサイトからダウンロードし、パソコンにインストールする。

注意点

【電子証明書について】

すでに電子請求受付システムを利用しており、電子証明書を持っている事業所は、同じ電子証明書を利用することが可能です。

電子請求受付システムを利用していない事業所では電子証明書を用意しなければなりません。電子請求受付システムのWebサイトから電子証明書の発行申請を行い、電子証明書をダウンロードします。

【ライセンス料金について】

ライセンスは1事業所につき、ひとつのライセンス料金が必要です。複数の事業所がある会社では、事業所ごとにライセンス料金が発生します。また、これは1年間の料金であり、支払方法は国民健康保険連合会に請求する介護給費から差し引きも可能です。

導入は比較的簡単「ケアプランデータ連携システム」

2023年4月から始まるケアプランデータ連携システム。

一見、利用へのハードルが高そうですが、インターネット環境とパソコン、そして介護ソフトがあれば比較的簡単に事業所への導入が可能です。

しかし、介護ソフトはケアプラン標準仕様に準拠したものが必要となるため、新しく導入する場合や、買い替える場合には注意しましょう。

介護ソフト「介舟ファミリー」は、ケアプラン標準仕様に準拠しており、実績の確認・承認だけでなく、請求業務、スケジュールの管理、給与計算まで一気通貫で行うことが可能です。また、ICT導入補助金も活用できます。

ぜひ、ケアプランデータ連携システムと合わせてご検討ください。