2024年度の介護報酬改定では、処遇改善加算の改定が大きな注目ポイントになっています。今回の改定では、現行の3つの処遇改善加算が一本化されることになりました。処遇改善加算が改定されることで、現場にどのような変化が起きるのか、漠然と悩みを抱えている事業所は少なくありません。そこで、この記事では、2024年度の介護報酬改定における処遇改善加算の改定ポイントについて、改定の背景も含めて解説します。介護報酬について詳しくは「介護報酬とは?報酬計算の方法や仕組みをわかりやすく解説!」をご覧ください。

処遇改善加算の改定で3つの加算が一本化

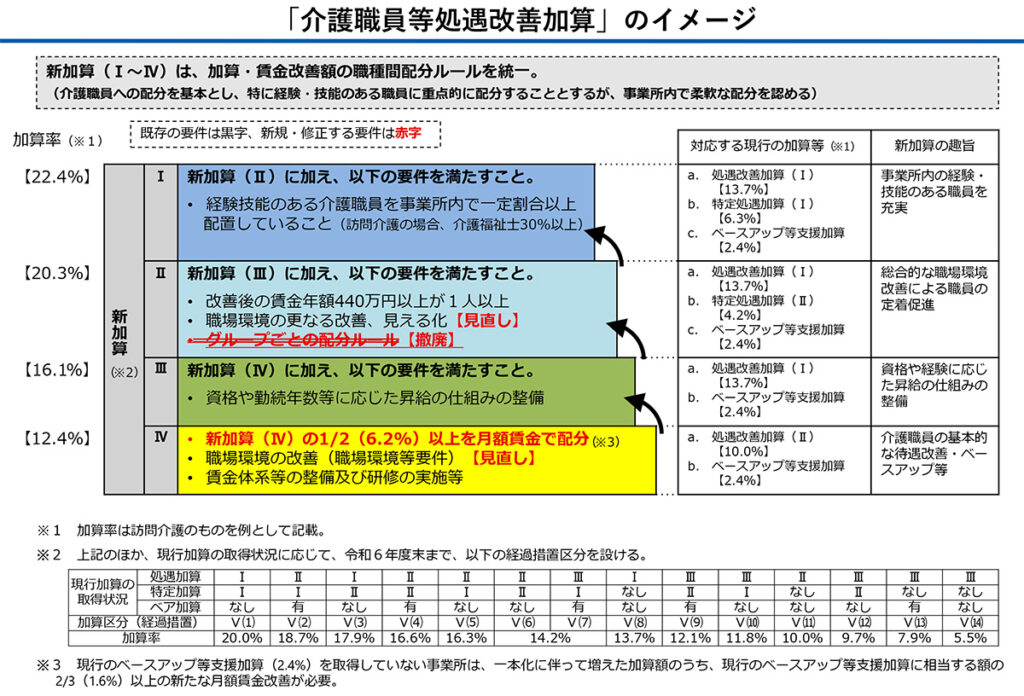

今回の介護報酬改定では、現行の3つの処遇改善加算を一本化する形となりました。改定の背景やポイント、移行措置について、詳しく見ていきましょう。

現行の3つの処遇改善加算をおさらい

新しい処遇改善の内容を確認する前に、現行の処遇改善加算について、簡単に確認しておきましょう。現行の処遇改善加算には、以下の3つがあります。

介護職員処遇改善加算

介護職員の賃金改善のための加算。介護職員のみが対象。キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たした事業所に支給。

介護職員等特定処遇改善加算

経験・技能のある介護職員に重点を置いた処遇改善加算。処遇改善加算を取得したうえで、介護福祉士の配置割合や職場環境等要件に関し複数の取り組みを行うなどの要件がある。加算は、介護職員以外も含めたほかの職員の処遇改善にあてることも可。

介護職員等ベースアップ等支援加算

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、介護職員の賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提とした加算。対象は介護職員だが、事業所の判断により、ほかの職員の処遇改善にあてることができるよう柔軟な運用が可能。

処遇改善加算が一本化される背景

今回の処遇改善加算の改定では、処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるようにする観点から、現行の3つの加算を組み合わせた形で一本化する運びとなりました。現在の処遇改善加算の取得率について見てみると、介護職員処遇改善加算とベースアップ等支援加算については9割以上の取得率があるのに対し、特定処遇改善加算の取得率が7割台にとどまっています。

特定処遇改善加算を取得していない要因には、職種間や介護職員間の賃金バランスが取れないことへの懸念が挙げられます。また、仕組みを設けるための事務作業が煩雑なことや、計画書や実績報告書の作成方法が複雑なことなど、事務負担が大きくなることを懸念して取得していない事業所もあることがわかりました。

一本化されることで、事業所の事務負担を軽減し、柔軟な事業所運営が可能となることから、より多くの事業所で加算が取得しやすくなるでしょう。

改定される処遇改善加算のポイント

今回の処遇改善加算では、新加算のいずれの区分であっても、一番下の区分の加算額の1/2以上を月額賃金の改善にあてることが要件となります。現在ベースアップ等支援加算を取得していない事業所の場合は、新加算取得により増加するベースアップ等支援加算相当分の額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することが求められます。

職種間の賃金配分については、介護職員への配分を基本とし、経験や技能のある職員に重点を置いた配分が求められます。ただし、職種別の配分ルールはなく、事業所内での柔軟な配分が可能となります。

職場環境等要件については、生産性向上や経営の協働化に関する項目を中心とした要件で見直しが行われ、人材確保に向けてより効果的な環境整備が行える内容となっています。

処遇改善加算改定における加算要件の見直しポイント

今回の処遇改善加算の改定で見直しとなった加算要件の内容について、詳しく見ていきましょう。

賃金改善額の職種間配分ルールが統一

現行の処遇改善では、処遇改善加算はⅠ・Ⅱ・Ⅲの3段階、特定処遇改善加算はⅠ・Ⅱ・なしの3段階、ベースアップ等支援加算については、あり・なしの2段階と、それぞれに違う段階が設けられていました。新しい処遇改善加算では、現行の各区分の要件や加算率を組み合わせ、以下の4段階となっています。

加算Ⅳ

介護職員の基本的な待遇改善、ベースアップを目的とする。賃金体系等の整備や研修の実施、職場環境の改善、新加算Ⅳの1/2(6.2%)以上を月額賃金で配分することが要件。

加算Ⅲ

新加算Ⅳの要件に加え、資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みを整備することが要件。

加算Ⅱ

新加算Ⅲの要件に加え、改善後の賃金年額440万円以上が1人以上いることや、職場環境のさらなる改善、見える化を実施することが要件。

加算Ⅰ

新加算Ⅱに加え、経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していることが要件。

また、加算・賃金改善額の職種間配分ルールも統一されました。新加算では、介護職員への配分を基本とし、特に、経験や技能のある職員に重点的に配分します。職種に着目した配分ルールは設けないものの、事務所内での職種間配分については、柔軟な配分を行うことは認められています。

職場環境のさらなる改善や見直しが必須に

職場環境等要件では現行の6区分を引き継ぎ、具体的内容の追加や具体化・明確化がなされています。また、現行では6つの区分のうち1つ以上の職場改善に取り組む必要がありましたが、新加算では6つの区分それぞれについて1つ以上取り組むことが要件となっています。つまり、新加算では現行より要件が厳しくなる結果となりました。新加算における職場環境等要件の6つの区分と具体的内容については、以下のとおりです。

| 区分 | 具体的内容 |

|---|---|

| 入職促進に向けた取組 |

|

| 資質向上やキャリアアップに向けた支援 |

|

| 両立支援・多様な働き方の推進 |

|

| 腰痛を含む心身の健康管理 |

|

| 生産性向上のための業務改善の取組 |

|

| やりがい・働きが医の醸成 |

|

段階ごとの具体的な職場環境等要件は、現行の処遇改善加算に相当する新加算Ⅲ・Ⅳの場合、それぞれの区分ごとにそれぞれ1つ以上、生産性向上については2つ以上の取り組みが必要です。現行の特定処遇改善加算に相当する新加算Ⅰ・Ⅱについては、区分ごとにそれぞれ2つ以上、生産性向上については⑰もしくは⑱を含んだ3つ以上に取り組むことが要件となります。なお、現行の特定処遇改善加算の「見える化要件」については、情報公表システム等で職場環境等要件の項目ごとに具体的な取組内容の公表をする必要があります。

処遇改善加算の改定ではケアマネは対象外

今回の介護報酬改定では、ケアマネの処遇改善についても要望が出ましたが、見直しはありませんでした。現行の処遇改善と同様、一部施設や事業所における配分による処遇改善のみとなっています。ただし、ケアマネの処遇改善が不要と認識されているのではありません。

今回の改正では、国はケアマネの人材不足が深刻化していることについて、各種処遇改善加算の対象の拡大や基本報酬等の評価による環境改善が必要であると明言しました。今後の改定では、ケアマネの処遇改善について検討される可能性があるでしょう。

ケアマネの現状については、「ケアマネの離職率はなぜ高い?離職理由と定着率を上げる方法を解説!」をご覧ください。

処遇改善加算の改定による現場への影響

今回の処遇改善加算の改定により、事務作業については作業軽減が図られ、全体的に負担は軽減すると考えられます。

職場環境等整備については、さらなる改善が必要となるため、最初は現場が混乱する可能性もあるでしょう。しかし、これまでの処遇改善における調査では、職場環境の改善に取り組んでいる事業所ほど、職員の満足度や継続就労意向が高くなるという結果が出ています。長い目で見れば、今回の改定により人材確保がしやすくなると言えるのではないでしょうか。

また、資質向上やキャリアアップに向けた支援を行うことで、勤続年数が伸び、介護福祉士の有資格者数も増えることから、将来的には質の高い介護が実践できる事業所になれる可能性は高いでしょう。

処遇改善加算改定への対応は法改正に対応した介護ソフトがおすすめ

今回の処遇改善加算の改定により、事業所は新しい加算制度への対応に追われることになります。特に、職場環境の改善については、時間がかかる部分もあるでしょう。また、新加算への移行に関する請求業務や事務作業に手間を取られることもあるかもしれません。このような場合でも、法改正に対応可能な介護ソフトが導入されていれば、スムーズな対応ができ事務負担も軽減できるでしょう。処遇改善加算の改定を機に、法体制に対応している介護ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。