障害を抱えている方の就労支援において、「働きたい」という願いを実現するためには、一人ひとりの特性や希望に合わせた丁寧なサポートが必要不可欠です。就労選択支援は、単なる職業紹介にとどまらず、個々の可能性を最大限に引き出し、持続可能な就労を実現するための包括的な支援制度として注目を集めています。

本記事では、就労選択支援の目的から具体的な利用の流れまで詳しい解説と、現場での成功事例をご紹介します。

就労選択支援とは

就労選択支援は、2022年に改正された障害者総合支援法に基づく就労支援サービスの一つで、障がいのある方が自分に合った働き方を主体的に選択できるよう支援する制度です。2025年10月からサービスが開始されます。

厚生労働省では以下のような記載があります。

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等 に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設する。

出典:就労選択支援に係る報酬・基準について≪論点等≫|厚生労働省

従来の就労支援と異なる特徴として、アセスメントの充実性と選択の多様性が挙げられます。これまで利用者にとって適切な選択肢につなげられない、または就労が定着しないなどの課題がありました。

そこで今回の就労選択支援を行うことで、利用者は専門家との十分なアセスメントを行うことが可能となり、就労系福祉サービスの利用から一般就労まで、幅広い選択肢の中から最適な進路を見つけることができます。

就労選択支援の目的

この支援の主たる目的は、障がいのある方が主体的に「働く」手段を選択できるようにすることです。

上記の厚生労働省のページにて、以下のように目的が記載されています。

働く力と意欲のある障害者に対して、障害者本人が自分の働き方を考えることをサポート(考える機会の提供含む) するとともに、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供する。

上記の目的のために、利用者の特徴やニーズを把握するために支援者がアセスメントを行い、それに沿った就職や障害福祉サービスに関する情報を提供します。

具体的には、以下のようなことを行います。

- 個々の特性と強みの把握

- 適切な就労形態の選択

など、これらを通じて、就労の質的向上と継続性の確保を目指します。特に重要なのは、利用者が主体的に進路を選択できる環境を整えることであり、それによって就労後の定着率の向上にも期待できます。

就労選択支援の対象者

就労選択支援の対象となるのは、以下の条件を満たす方々です。

- 就労移行支援・就労継続支援を受けている、もしくはこれから利用したい方

- 障害がある方

- 難病認定を受けている方

ほかの就労サービスとの違い

よく混同しがちな就労選択支援と他の就労支援サービスとの違いを表で整理します。

| サービス名 | 主な特徴 | 支援期間 | 利用要件 | 賃金 |

|---|---|---|---|---|

| 就労選択支援 | アセスメントを行い、職業選択の幅広い支援を行う | 原則1か月 | 上記利用要件 | 原則支払いなし |

| 就労移行支援 | 一般就労のために必要なスキルを身に着ける | 2年以内 | 障害などがあるが一般就労可能を見込める方 | 原則支払いなし |

| 就労継続支援A型 | 働く機会を得る、スキルの向上 | 期限なし | 障害などで一般就労の利用が困難な方 | 雇用契約があるため、最低賃金以上の給与がある |

| 就労継続支援B型 | 働く機会があり、工賃を得られる、スキルの向上 | 期限なし | 障害などで一般就労の利用が困難な方 | 雇用契約がないため、工賃のみ |

就労選択支援の実施者

就労選択支援は、以下の事業所によって実施することが定められています。

就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものや、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める以下のような事業者を実施主体とする。

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

つまり、以下のような事業所が実施主体として挙げられます。

- 就労移行支援事業所

- 就労継続支援事業所

- 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人

- 自治体の就労支援センター

- 人材開発支援助成金による障害者職業能力開発訓練事業をおこなう機関

など。

この中で「就労選択支援員養成研修」を経た支援員が就労選択支援を行います。このような研修を行わなければ、利用者の適正把握や適切な就労選択を行えないため、必須となっています。

ただ、就労選択支援員養成研修を始めて2年間は、基礎的な研修を修了していると認められる場合に限り支援員として認められています。

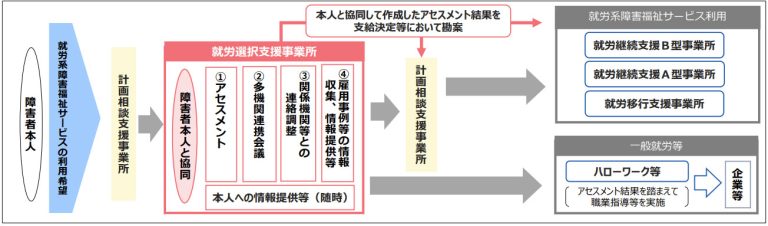

就労選択支援の流れ

ここで具体的な上限額管理の例を見てみましょう。

引用:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容|厚生労働省

サービスを実施する事業所が障害者本人の特性やニーズを把握するためのアセスメントを行い、各関係機関とともにアセスメント結果を作成します。それに基づいた最適なサービスの支給が決定します。

これにより利用者の希望や特性に適した選択を行うことができるため、継続的な就労に期待できます。

就労選択支援の例

あるAさんは軽度の知的障がいがあり、これまで福祉作業所で働いていましたが、一般企業での就労を希望していました。

就労選択支援事業所では、Aさんと丁寧なアセスメントを重ね、パソコンスキルや接客への関心の高さが分かりました。

このアセスメント結果を踏まえてハローワークにて職業指導等を実施。

その後スーパーマーケットに就労が決まり、バックオフィスで働くことになりました。

現在は地域のスーパーで商品の品出しやデータ入力業務に従事し、やりがいを感じながら働いています。定期的な職場訪問によるフォローアップも行われ、安定した就労が実現しています。

また、すでに就労継続・移行支援を利用していたBさんは、引き続きサービスの支給継続を希望していました。

就労選択支援事業所に通所し、Bさんとアセスメントを重ねた結果、サービスの支給が決定し、引き続きサービスを利用しています。

就労選択支援における注意点

就労選択支援における注意点は以下の通りです。

障害者本人の希望や特性などをしっかり把握する

この就労選択支援の一番の目的は、利用者の「働く」という気持ちを最大限尊重することにあります。アセスメントの際に、事業所の主観ではなく利用者主体の考えをしっかり引き出せるようにしましょう。もし、決めつけで選択先を紹介しても、利用者本人には合わずに継続的な就労が実現できない可能性が高くなります。

そのため、障害者本人の希望や特性などをしっかりヒアリングしましょう。

職場環境の改善依頼などを調整する

就労が決定した後は、利用者の適性や特性に合わせた職場環境の整備が重要です。作業手順の見直しや業務量の調整、コミュニケーション方法の工夫など、必要な配慮について企業側と丁寧に話し合いましょう。利用者の強みを活かせる環境づくりを企業に促すことで、職場への適応がスムーズになり、安定した就労継続につながります。定期的な職場訪問を通じて、改善点を把握し、適切なタイミングで企業への提案を行うことが大切です。

継続的なサポートやフォローの実施

就労後の定着支援では、長期的な視点を持って利用者の職場定着を図ることが重要です。定期的な職場訪問や面談を通じて、業務の習熟度や人間関係、体調管理などさまざまな側面から状況を確認しましょう。特に就労初期は密にコミュニケーションを取り、小さな変化や課題にも迅速に対応することで、安定した就労継続を実現できます。また、企業担当者との情報共有を欠かさず行い、必要に応じて支援機関や医療機関とも連携することで、包括的なサポート体制を構築しましょう。

就労選択支援の十分な理解を行い、利用者に最適な就労機会を

就労選択支援は、障がいのある方の可能性を最大限に引き出し、持続可能な就労を実現するための重要な支援制度です。支援の成功には、専門家による適切な評価と、利用者本人の主体的な参加が不可欠です。2025年から開始される制度のため、今のうちにしっかりと理解を深めておきましょう。

また、障害福祉サービスの実施主体となる事業所は今のうちにITツールを導入し、デジタル化を推進しておきましょう。これにより、さまざまな業務を大幅に効率化することができ、円滑な事業所運営につながります。

特におすすめなのが、介護ソフトで知られる「介舟ファミリー」です。継続率95%、17,000以上の導入実績を持つこのソフトは、障害福祉サービスにも対応しています。煩雑な記録から請求業務まで一貫して管理できるため、業務効率の大幅な向上が期待できます。

さらに、導入時のサポートはもちろん、利用中も手厚いフォローアップを提供しているため、安心してお使いいただけます。この介舟ファミリー導入により、飛躍的に業務効率が向上するでしょう。

この機会にぜひ一度「介舟ファミリー」をご検討されてはいかがでしょうか。