日本はすでに少子高齢化社会に突入しており、2020年の高齢化率は28.6%に達しました。今後2040年頃まで高齢者人口は3,600~3,800万人で推移し、2060年には高齢化率が38%超になる見通しです。この人口動態の変化には大きな地域差があり、東京や大阪などの大都市圏で急速な高齢化が進む一方、非大都市圏では高齢者数も人口とともに減少する局面を迎えています。この人口の地域差は介護サービスの地域格差に直接影響を与えており、大きな社会問題として取り沙汰されています。

本記事ではこのサービス体制の地域格差問題について、現状とその原因、解決策や今後の展望を詳しく解説します。

介護サービスの地域格差はなぜ問題に?

近年、介護サービスの地域格差問題が深刻化していますが、なぜこれほど問題視されているのでしょうか。

介護保険制度は全国統一の仕組みとして設計されています。しかし実際には、サービス提供において大きな地域格差が存在し、深刻な「介護格差」を生み出しているのが現状です。

このような現状により、同じ介護保険料を支払い、同じ要介護認定を受けた利用者であっても、住んでいる地域によって利用できるサービスの種類や量に大きな差が生じてしまうという問題を生み出してしまいます。各自治体の状況によって異なりますが、決して安くない保険料を負担しているにも関わらず、受けられるサービスに格差が生まれてしまうと、利用者や家族に不公平感が発生してしまうことは必至です。

地域格差問題の具体例

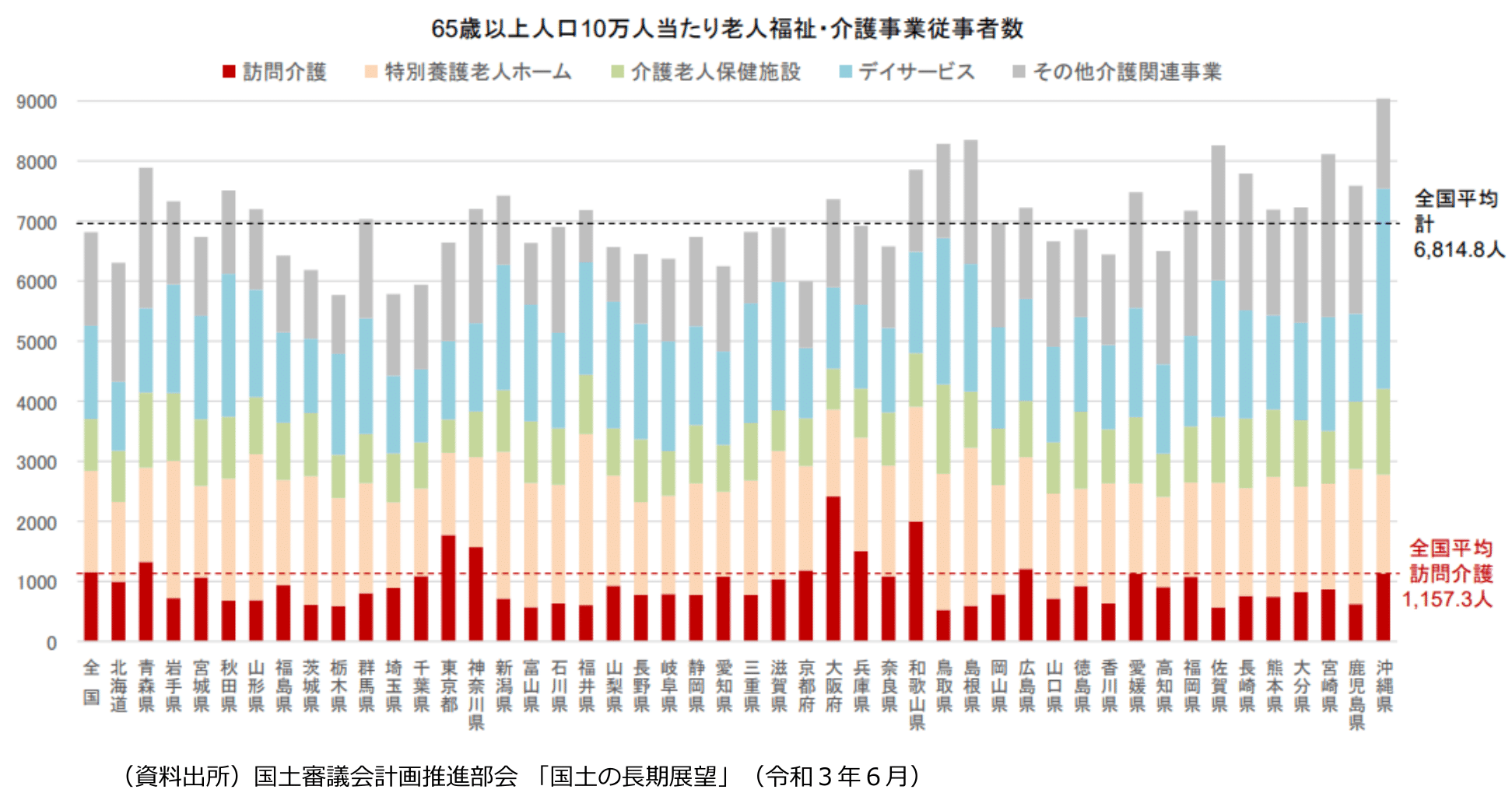

実際に以下の図のように、地域によって介護事業従事者数が異なります。東北や九州などは比較的高い数値ですが、訪問介護従事者数では、青森、東京、神奈川、大阪、兵庫、和歌山の6都府県のみが全国平均を上回っているなど大きな地域差があることが分かります。

引用:「2 0 4 0年に向けたサービス提供体制等のあり方」 現状と課題・論点について|厚生労働省

特に訪問介護事業所などが少ない市区町村では、在宅サービスを受けたくても選択肢がなく、やむを得ず施設入所や他地域への転居を余儀なくされるケースが発生しています。一方で施設が充実している地域でも、通所系サービスが不足していれば多様なニーズに応えられません。

また、都市部ではいわゆる「介護難民」と呼ばれる問題も起きています。これは特養などの施設サービスなどへの入居を求めているにもかかわらず、施設に空きがないため入居できない状態にあることです。実際に厚生労働省によると要介護3以上の方で入居待ちの方は約25万人もいます。中でも東京都では約2万人も入居待ちの介護難民がいるとされています。

引用:特別養護老人ホームの入所申込者の状況(令和4年度)|厚生労働省

このように、保険料負担は平等でありながらサービス利用の機会に不平等が生じ、居住地域によって介護の質が左右される問題が浮き彫りになっています。介護事業所にとっても、地域のサービス供給バランスの偏りは利用者の確保や事業の継続性に直接影響する重要な課題です。

介護サービス提供体制における地域格差問題の現状

介護サービス提供体制における、地域格差問題の現状について解説します。

市区町村レベルでの格差の深刻さ

厚生労働省の調査データによると、介護サービス提供体制の地域格差は都道府県間よりも市区町村間で著しく大きいことが明らかになっています。

介護保険施設定員数を高齢者人口10万人あたりで比較すると、最も多い地域では東京都内の自治体の22,851人である一方、施設が全く存在しない市区町村も北海道や青森など21の都道府県で確認されています。

訪問系介護事業所についても同様で、最大412.8カ所から最小0カ所まで極端な格差が存在し、すべての都道府県で訪問介護事業所が存在しない市区町村があります。このように地域格差が大きくあることで、さまざまな課題が生じています。

上記で挙げたような、利用者やその家族からの不公平感や不満の声が上がっていることに加えて、事業所運営面では、サービス提供体制が不足している地域の事業所には過度な負担が集中し、スタッフの疲弊や離職率上昇につながるケースが見られます。

さらに、地域によってケアプランの選択肢が制限されるため、利用者一人ひとりに最適なサービス組み合わせを提案できない状況も発生しています。

参考:人口の地域差を配慮した高齢者福祉サービス提供体制などの分析|小島克久

地域格差問題はさらに深刻化する可能性が高い

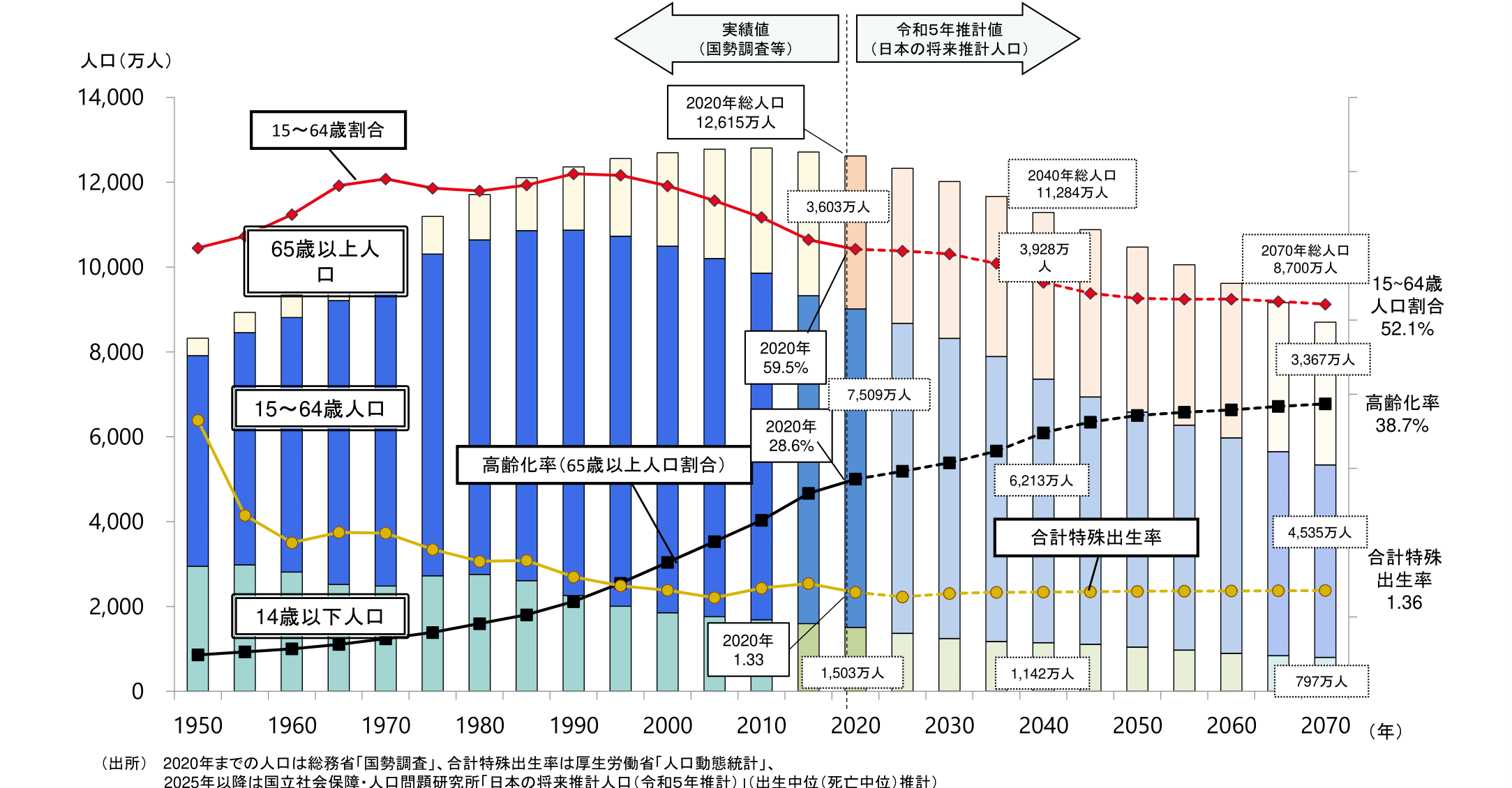

日本は65歳以上の高齢者が人口の21%以上となっている「超高齢化社会」にすでに突入しており、以下の図のように人口減少が見込まれています。2070年には総人口が8,700万人にまで減少すると予想されていますが、年々その減少数は大きくなっており、予想よりも早い段階で人口減少が加速する可能性が高いです。

引用:「2 0 4 0年に向けたサービス提供体制等のあり方」 現状と課題・論点について|厚生労働省

また、人口減少が進む中、高齢化率も伸びており2020年には28.6%、2070年には38.7%になる予定ですが、今後、加速度的に伸びていくことが考えられます。

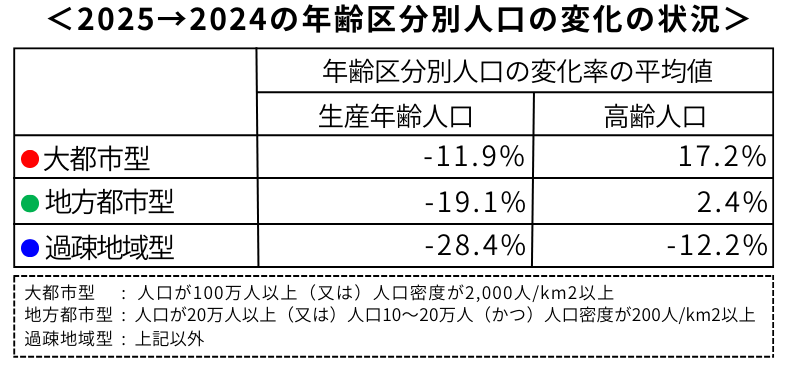

ただし、この高齢人口の変化については大都市・地方都市・過疎地域では変化率が異なります。以下の図を見てみると、大都市・地方都市・過疎地域すべてで生産年齢人口は減少し、都市部では高齢人口が増加、過疎地域では高齢人口は減少しています。

引用:「2 0 4 0年に向けたサービス提供体制等のあり方」 現状と課題・論点について|厚生労働省

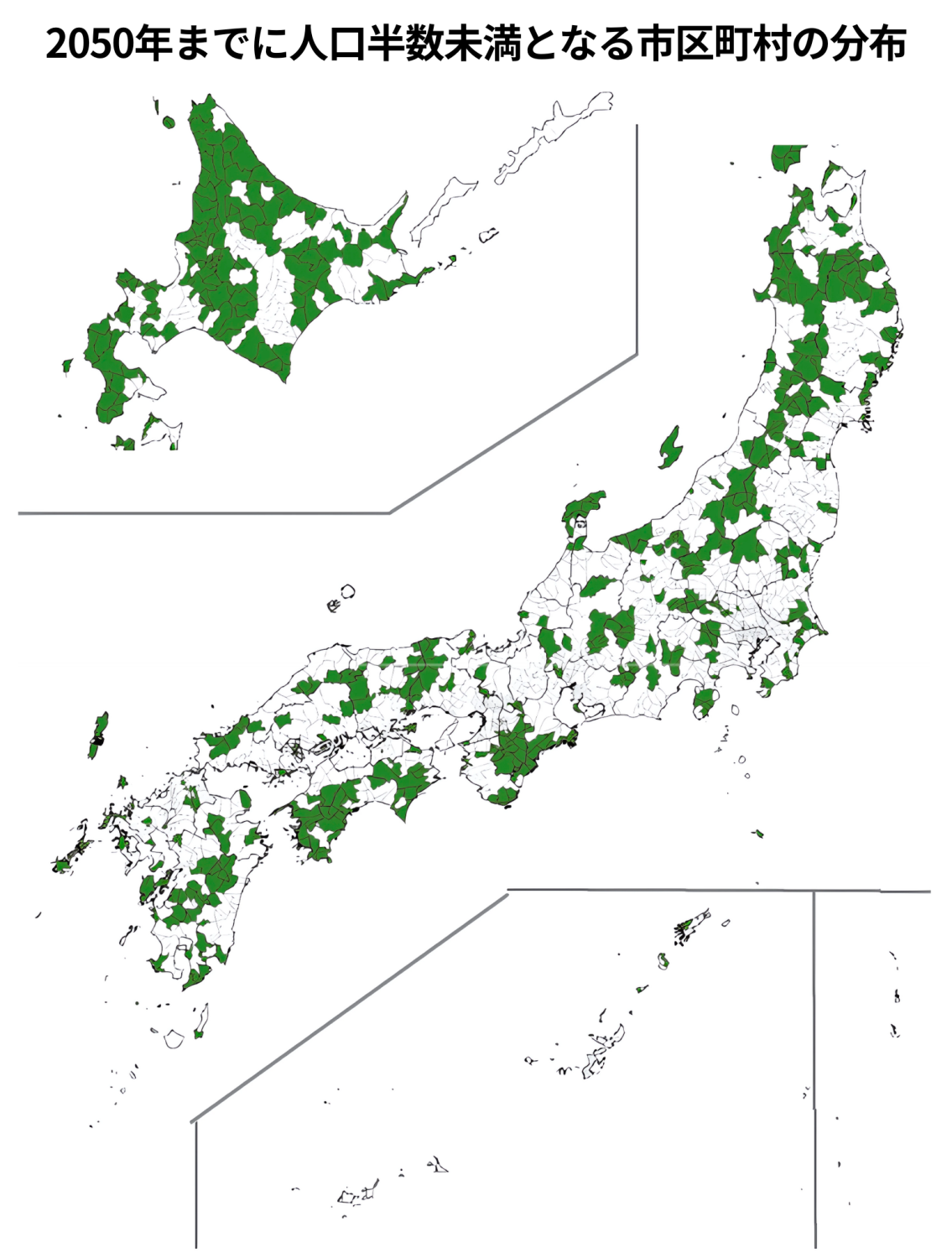

また、市区町村別にみると、全市区町村の約3割にあたる558市町村では、2050年までに人口が半数以下になると考えられています。

引用:「2 0 4 0年に向けたサービス提供体制等のあり方」 現状と課題・論点について|厚生労働省

このように地域によって今後人口減少・高齢化率が大きく異なることが予想されています。この差が地域格差問題をさらに大きくしてしまう可能性があります。

地域格差が生まれてしまう原因

介護サービスの地域格差が生じる背景には、複数の構造的要因が存在します。

人口動態の違い

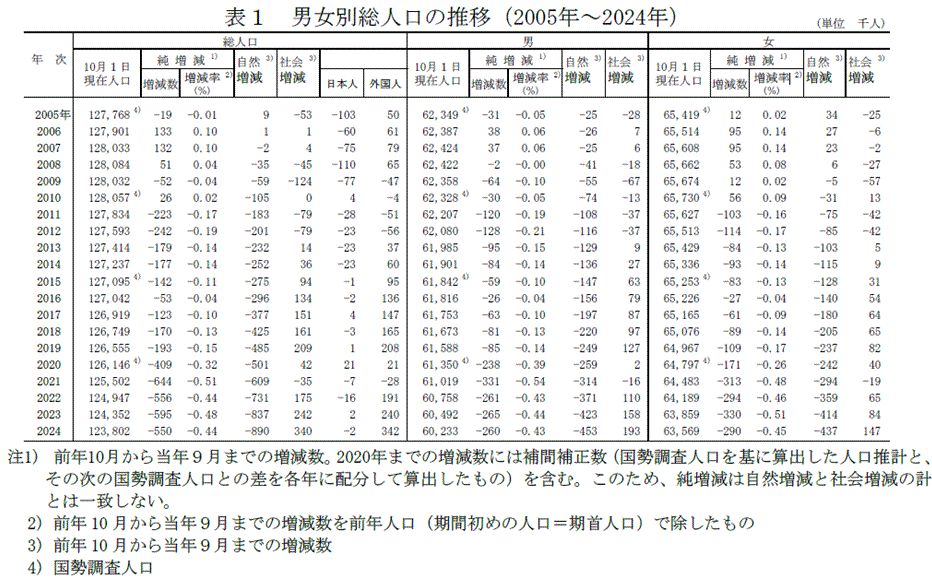

まず、最も大きな要因としては人口動態の違いです。以下の図のように東京都と埼玉県以外人口が増加した地域はなく、ほぼすべての都道府県で自然減少が発生しています。なかでも秋田県(-1.87%)、青森県(-1.66%)、岩手県(-1.57%)など主に地方の人口は大きく減少しています。

これらの地域では、介護を必要とする高齢者の割合は高止まりする一方で、介護サービスを提供する生産年齢人口が急激に減少しています。結果として、限られた人材で増大する介護需要に対応しなければならず、必然的にサービス提供体制に格差が生まれています。

引用:人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)|総務省

採算性の違い

人口密度の低い地域では、事業採算性の確保が困難になります。過疎地域や離島などでは、サービス提供に必要な移動時間やコストが都市部と比べて大幅に増加しやすいため、同じ人員でカバーできる利用者数が限定されます。特に訪問系サービスでは、利用者宅間の移動距離が長くなることで効率的な運営が困難となり、事業所の撤退や新規参入の見送りが相次いでいます。

給与水準やその他の違い

地方と都市部における給与水準や就労環境の格差も、介護サービスの地域格差を生む要因です。都市部では地方に比べて高い給与水準が設定されているケースが多く、加えて人員体制が充実していることから、研修制度やキャリアアップの機会も豊富に用意されています。

また、都市部では生活に必要な施設やサービスが近隣に集約されているため、利便性の高い居住環境も介護人材を惹きつける要因となっています。これらの条件により、介護人材の都市部への集中が加速しているのが現状です。

一方、地方の介護事業所は限られた財源の中で人材確保に取り組まざるを得ず、都市部との待遇格差を埋めることが困難な状況にあります。この結果、地方では十分な人材を確保できずサービス提供体制が整わない地域が生まれ、介護サービスの地域格差が拡大する構造となっています。

地域格差問題解消に向けた取り組み

深刻化する地域格差問題を現場レベルで解消するには、以下のような取り組みが考えられます。

- ICT化を進める

- 地域連携体制を強化する

- 介護人材の育成・シェアリングを進める

事業所のICT化を進める

介護業務のICT化は、限られた人材でより効果的なサービス提供を可能にします。タブレット端末や見守りセンサー、介護ロボットなどのICTツールを導入することで既存業務を効率化し、職員が本来注力すべきケア業務に集中できる環境を整えられます。これにより、質の高いサービス提供が実現できるのです。

実際に多くの事業所がICT化に取り組み、業務効率化の効果を実感しています。政府も補助金制度の拡充や生産性向上推進体制加算の新設など、官民一体となってICT化を推進している状況です。

数あるICTツールの中でも、介護ソフトの導入は特に重要です。介護ソフトを導入するだけで、ケアプランの作成から実績記録、請求業務まで一連の作業をまとめて管理できるため、事務作業時間の大幅な短縮が可能になります。これにより職員がケア業務により多くの時間を割けるようになり、サービスの質向上につながるでしょう。

このようにICT化を積極的に進めることで、地域格差による介護サービスの質の差を効果的に縮小できると期待されています。

地域連携体制を強化する

次に医療機関や他の介護事業所、行政との連携強化により、地域全体でのサービス補完体制を構築できると地域格差をできるだけ縮小できます。

例えば、訪問介護事業所が不足している地域では、隣接する市区町村の事業所と協力関係を築き、広域でのサービス提供体制を整備することが有効です。これにより、サービスを受けられなかった地域の利用者にも必要な介護サービスを安定的に提供できるようになります。

また、病院や地域包括支援センターとの密接な情報共有体制を整備することで、利用者の状態変化に迅速かつ適切に対応できます。関係機関が連携してケアプランを検討し、それぞれの専門性を活かしたサービスを組み合わせることで、地域格差に左右されない質の高いケアを実現できるでしょう。

特に2026年4月より、新たな情報共有システム「介護情報基盤」が運用を開始するため、今のうちに地域間でのサービス提供体制の基盤を整えておく必要があります。

介護人材の育成・シェアリングを進める

人材不足が深刻な地域では、複数の介護サービスに対応できる多機能型スタッフの育成が課題解決につながります。例えば通所介護と訪問介護の両方に従事できる職員を養成することで、地域のニーズに柔軟に対応できるようになるでしょう。

また、近隣の事業所間で「介護人材シェアリング」制度を導入できれば、繁忙期や緊急時に相互支援する体制を構築でき、限られた人員でも高品質なサービス提供を可能にします。すでにICT化同様に官民一体となり進められている制度であり、メリットも豊富なためこの機会に検討してみましょう。

地域格差問題に関する今後の展望

2027年に予定されている介護保険制度改正により、地域格差問題はさらに深刻化する可能性があります。この改正の背景には、急速な高齢化により介護給付費が年々増加し続け、現役世代への保険料負担が限界に近づいているという深刻な財政問題があります。

政府は介護制度の持続可能性を確保するため、限られた財源をより必要な人だけに給付を集中させる方針を打ち出しています。その一環として要介護度1・2の軽度者に対する訪問介護やデイサービスを、国の介護保険給付から市区町村運営の地域支援事業へ移行することが検討されています。

この変更により、これまで全国統一基準で提供されていたサービスが、各自治体の財政力や運営方針に依存することになるでしょう。財政基盤が安定している都市部では一定の質を保てる可能性がありますが、財政難や人材不足に悩む地方自治体では、十分なサービス提供が困難になることが予想されます。特に過疎化が進む地域では、地域住民の協力体制構築も難しく、軽度者の孤立リスクが高まります。

また、介護保険外の自費サービス需要が拡大する一方で、経済的に困難な高齢者は必要な支援を受けられなくなる恐れがあります。これにより、同じ要介護状態でも居住地域や経済状況によってサービス格差が拡大し、介護における「地域間格差」と「経済格差」の二重構造が生まれる可能性があります。

介護事業所の管理者にとって、この制度変更は事業戦略の根本的見直しが必要となるため、地域特性に応じた柔軟なサービス提供体制の構築がより重要になってくるでしょう。

地域格差問題解消に向けて早急な準備対応を行おう

介護サービスの地域格差は、2027年の制度改正によってさらに拡大する可能性が高く、介護事業所の管理者には今こそ迅速な対応が求められています。ICT化による業務効率化、地域連携体制の強化、人材育成・シェアリングの推進など、具体的な取り組みを早期に開始することで、制度変更の影響を最小限に抑えながら質の高いサービス提供を継続できるでしょう。

地域格差という構造的課題に対し、今から準備を始めることが事業所の競争力維持と地域社会への貢献につながります。