毎月のモニタリングシート作成に時間がかかっていませんか?「何を書けばいいか分からない」「スタッフによって記録の質にバラつきがある」とお悩みの管理者の方も多いはずです。

本記事では、新人の方でもベテラン並みの品質の記録が書けるよう、要介護度別の具体的な記入例と実践的なヒアリングのコツを解説します。

介護保険におけるモニタリングとは

モニタリングとは、アセスメントに基づき作成されたケアプランに沿って提供された介護サービスが適切に実施されているか、また設定した目標が達成されているかを定期的にチェック・評価する業務です。

いわば、ケアプラン実施後の「答え合わせ」であり、利用者の状態変化に応じてサービス内容を柔軟に見直すための重要な業務になります。慣れてくると見落とされがちですが、モニタリングを通じて利用者の生活の質を向上させるための活動と言えるでしょう。

障害者支援のモニタリングに関しましては下記で解説しています!

モニタリングの頻度とその理由

モニタリングの頻度は施設系か居宅系によって分けられています。介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの施設系サービスでは、モニタリング頻度について法的には「必要に応じて」とされているため、一般的には3か月に1回~半年に1回のペースでモニタリングを実施されています。

参考:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第十二条|厚生労働省

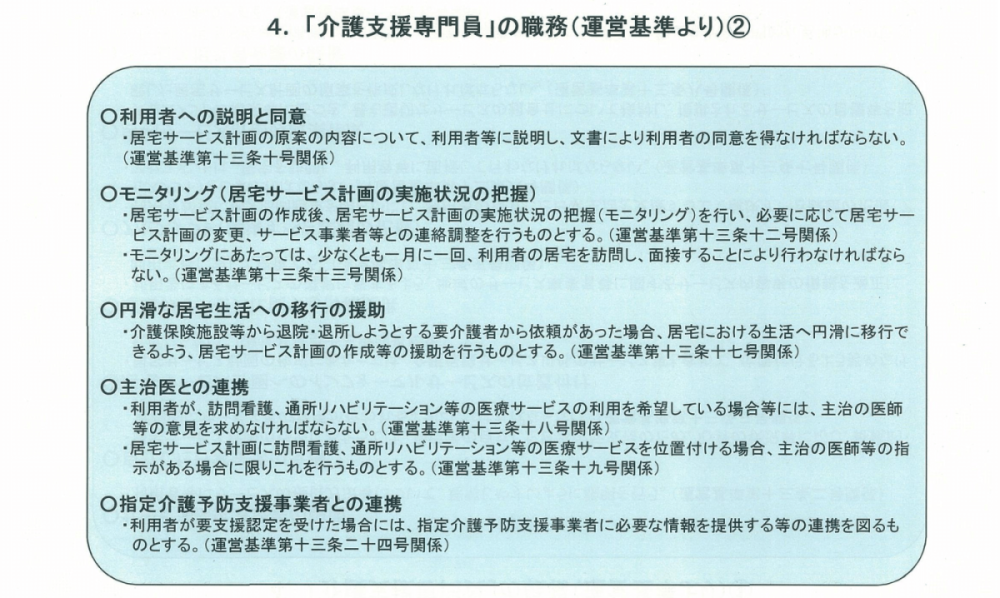

一方で以下のように、居宅サービスでのモニタリング頻度は少なくとも月1回の実施が義務付けられています。理由は明確で、高齢者の容態は変化が早く、予測も難しいためです。

引用:「介護支援専門員」の職務(運営基準より) 2|厚生労働省

例えば、先月まで元気だった利用者が転倒して骨折し、一気にADLが低下するケースは珍しくありません。特に夏場の脱水や冬場の転倒リスクなど、季節の変わり目には急激な状態変化が起こりやすいです。このように高齢者の容態変化は容易に予測できないため、最低でも月1回の訪問で早期発見・早期対応を図ることが重要なのです。

モニタリングシートの書き方

モニタリングシートには定められた様式がありませんが、以下のように記載しておいた方が良い項目は複数あります。

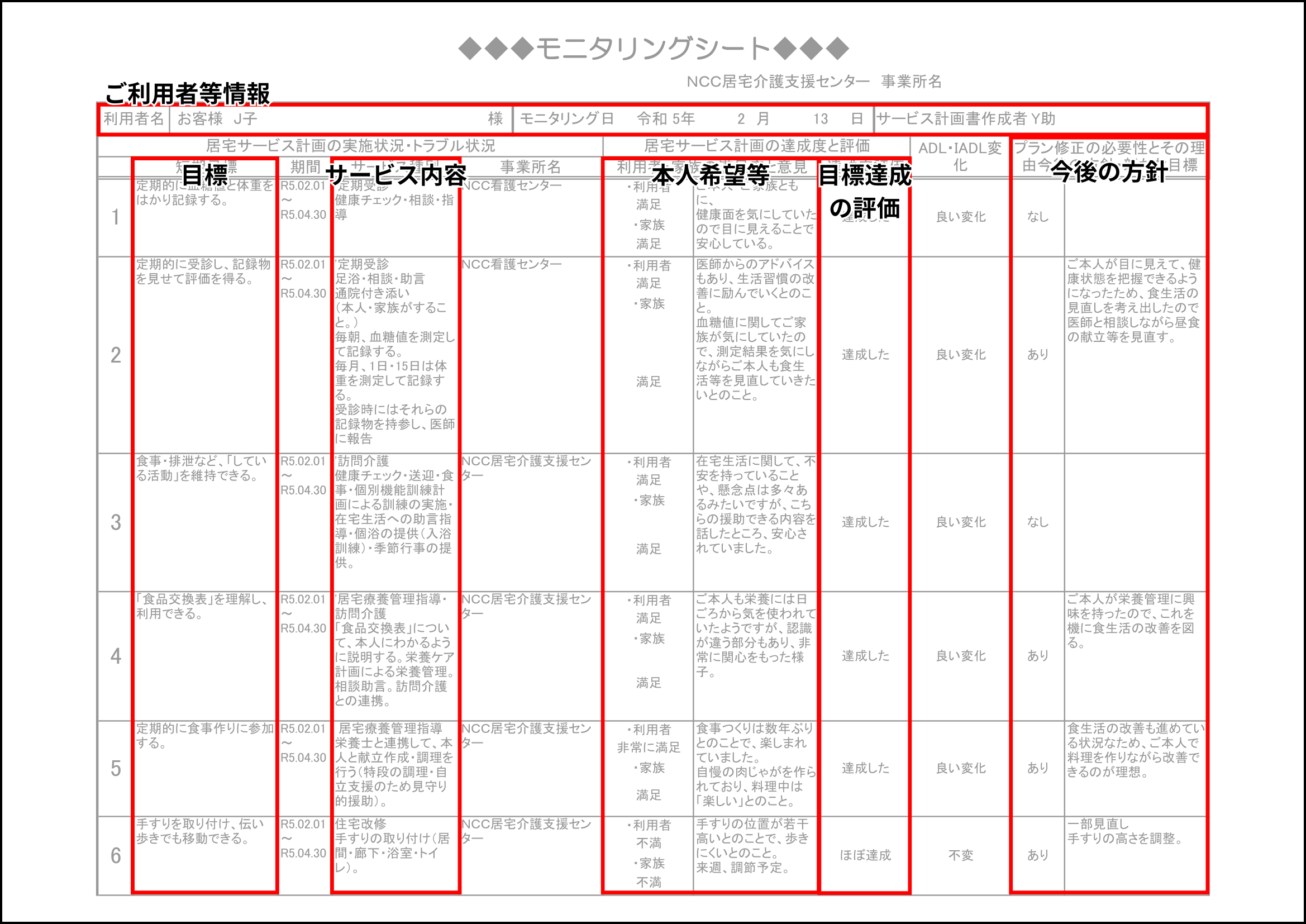

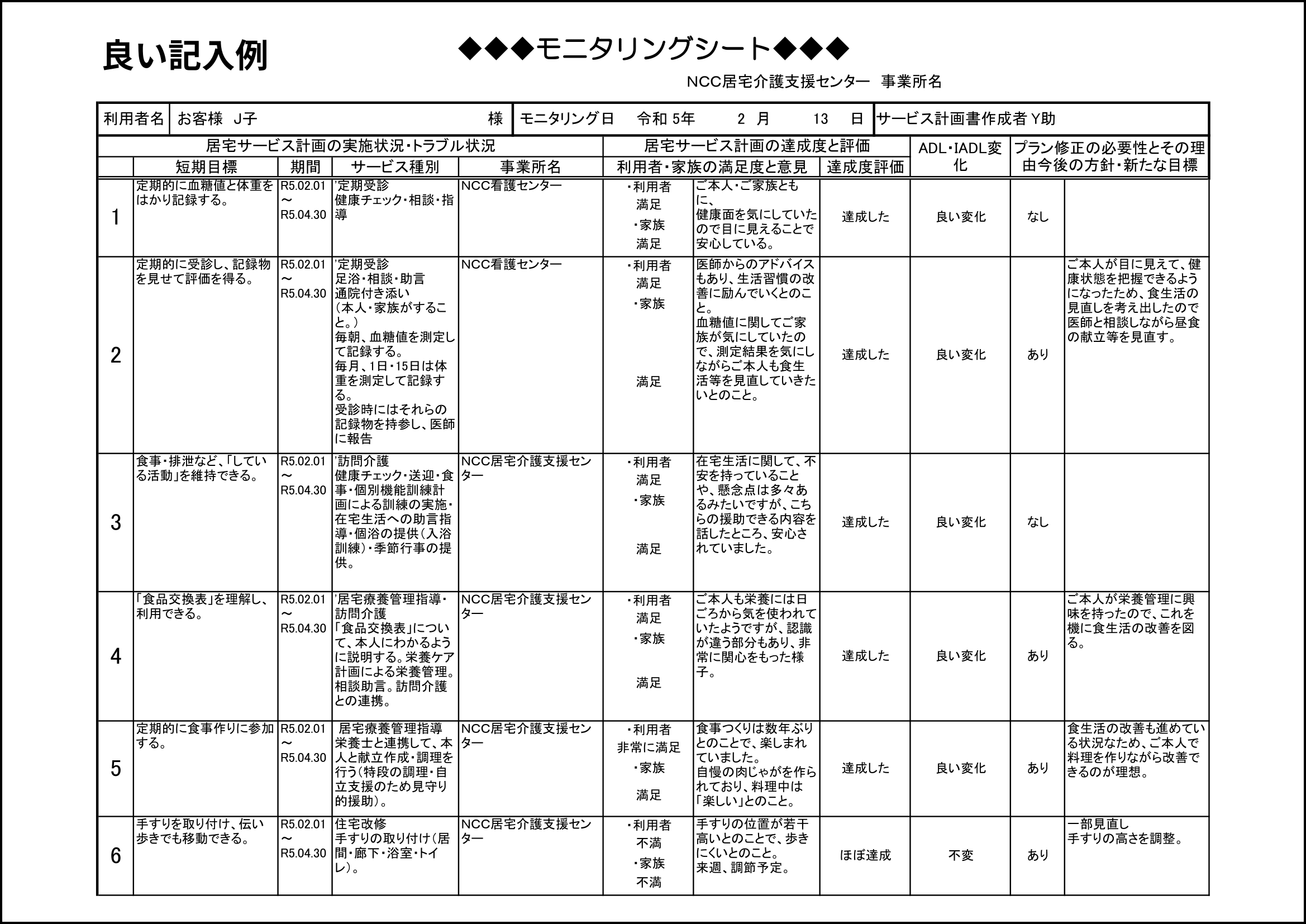

以下の介舟ファミリーが無料で提供しているモニタリングシートのテンプレートに沿って解説します。記入例が記載されているため、どこに何を記載すべきかが一目で分かり、スムーズなモニタリングにつながります。

- ご利用者情報

利用者様の基本情報として、氏名、電話番号、受給者証番号、保護者名、本人との続柄を記載します。また、計画作成担当者名、計画作成日、モニタリング実施日も併記しておくと、記録の管理がスムーズになります。

- 支援目標

現在設定している支援目標を具体的に記載しましょう。

- サービス内容

サービスの提供状況を記録します。その際、「いつ」「誰に」「どのように確認したか」を明記することで、より正確な状況把握が可能になります。

- 本人希望等

利用者本人やご家族の感想、サービスに対する満足度、要望などを記載しましょう。

- 目標達成の評価

設定した支援目標に対する現時点での達成状況を評価し、記載します。

- 今後の方針

目標達成度を踏まえて、今後の支援方針を明確にします。目標が未達成の場合は、「いつまでに」「どのような方法で」達成を目指すのかを具体的に記載することで、計画的な支援につながります。

モニタリング記録時に意識しておくポイント5つ

質の高いモニタリング記録を作成するために、以下のポイントを押さえましょう。

1.客観的事実を記録する

主観的な表現は避け、具体的な事実を記載します。 例:「元気そう」→「自力で立ち上がることができた」

2.利用者の言葉をそのまま記録する

本人の発言は、カギ括弧を用いて正確に記録しましょう。 例:利用者が「楽しい」と発言した場合は、そのまま「楽しい」と記載

3.数値・頻度を明確にする

曖昧な表現ではなく、定量的に記録します。 例:「時々」→「週2回」

4.ポジティブな表現を心がける

できないことではなく、どのような支援があればできるのかを記載します。 例:「歩けない」→「手すりでの支援があれば歩行可能」

5.第三者が理解できる文章にする

専門用語の過度な使用を避け、誰が読んでも状況が理解できる記録を目指しましょう。また、第三者が利用者を直接見ていなくても、その場面が想像できるような「具体性」と「温度感」を意識することが重要です。

例えば、「少し食欲がない」という表現では、人によって受け取り方が異なる可能性があります。そこで、「普段は完食されているが、本日は食欲がなく、ごはんとおかずを少量ずつ残された」のように具体的に記録することで、状況がより正確に伝わります。

これらのポイントを意識することで、実地指導でも指摘されにくい、質の高い記録を作成できます。

よくあるNG例とOK例

よく陥りがちな記載ミスを具体例で見ていきましょう。

| NG例 | OK例 | 理由 |

| 元気そうだった | 表情明るく、自ら挨拶された | 主観ではなく客観的行動 |

| 問題なし | 短期目標「100m歩行」達成。ふらつきなく歩行可能 | 具体的状況の説明 |

| 変わりなし | デイ利用継続。食事量・活動量ともに前月と同水準 | 何が変わらないのか明記 |

| できない | 見守りがあれば可能 | ポジティブな表現 |

| 家族が疲れている | 長女より「最近眠れない」と訴えあり | 具体的な発言を記録 |

NG例は主観的で曖昧なため、利用者の実際の状態が伝わりません。OK例のように、誰が読んでも同じイメージを持てる記録を心がけましょう。

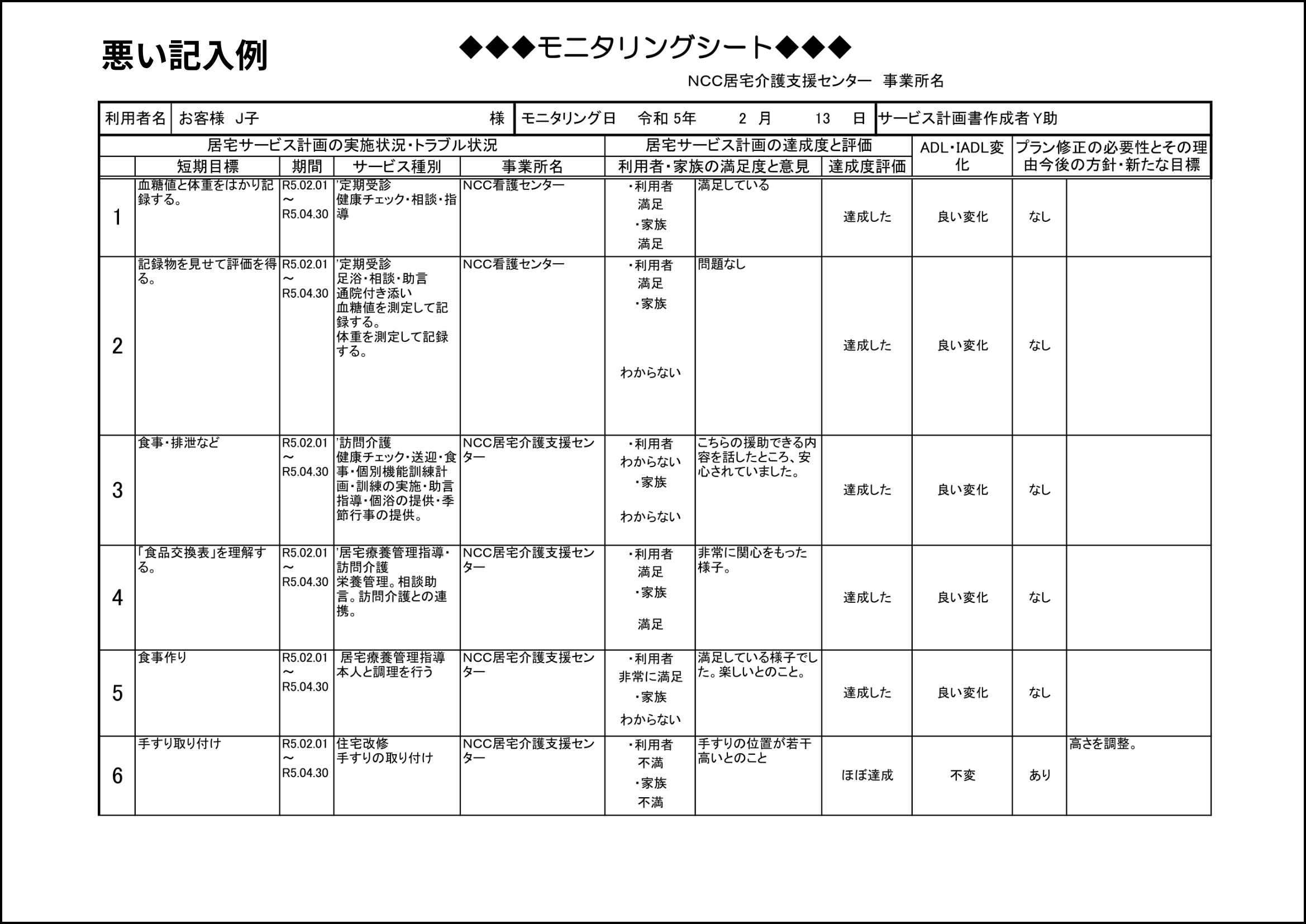

【参考になる】良い記入例・悪い記入例

記入例として良い・悪い例を具体的に紹介しています。

このように記入例として推奨されるのは下記の例となります。

一方で悪い記入例としては下記の例となります。

モニタリング時の注意ポイントと解決方法

モニタリングを実施する上で注意するべきポイントがあります。

利用者は「困っていること」を隠しがち

モニタリングを実施する上で難しいのが、利用者の本音を引き出すことです。特に失禁、転倒、物忘れといった恥ずかしいと感じる問題は、本人から積極的に話されることは稀です。「最近困ったことはありませんか?」と漠然と聞いても、「大丈夫です」と答えて終わってしまうケースは少なくありません。

ヒアリング・観察力を磨こう

そこでベテランケアマネやモニタリングがうまい人は質問の仕方を工夫します。例えば「トイレで困ることはないですか?」「夜はよく眠れていますか?」と具体的に聞くことで、利用者も答えやすくなるでしょう。これにより本当に困っていることをしっかり聞き取ることが可能になります。

このように、利用者の本音を引き出すヒアリングスキルは非常に重要です。日頃から意識的にスキルアップを図りましょう。

また、表情や仕草、部屋の状態など、言葉以外の情報から「隠れたニーズ」を読み取る観察力も身につけておくことで、利用者が言葉にしづらい困りごとを発見できる可能性が高まります。

家族へのヒアリングも欠かさない

利用者本人だけでなく、家族からの情報収集も欠かせません。なぜなら、家族は利用者の「夜間の様子」「食事量の変化」「日常的な言動」など、ケアマネが訪問する日中の様子だけでは分からない情報を持っているからです。

実際、「本人は『問題ない』と言っていたが、家族から『夜中に何度もトイレに起きる』『冷蔵庫に同じものばかり買ってくる』といった情報を得て、初めて認知症の進行に気づいた」というケースは少なくありません。

また、家族自身の介護疲れや負担感を察知することも、今後のケアプラン見直しにおいて重要なポイントとなるため、必ず家族へのヒアリングは実施するようにしましょう。

事業所スタッフからも情報を取集する

デイサービスや訪問介護事業所のスタッフからの情報も重要です。彼らは利用者と長時間接しており、「普段の様子」をよく知る存在だからです。例えば、訪問介護のヘルパーは自宅での動線や生活リズムを把握していますし、デイサービスのスタッフは他者との交流状況や食事量の変化に気づいているでしょう。

月1回の訪問だけでは見えない日常の変化を、これらの専門職から聞き取ることで、より精度の高いモニタリングが可能になります。サービス担当者会議と連動させながら、多職種で情報共有する仕組みづくりが重要です。

モニタリング業務を効率化するためのコツ

モニタリング記録の作成に時間がかかりすぎてしまい、本来の業務に時間を割けられない。記録のために残業時間が増えている。といった声は多いです。そこでモニタリング業務を効率するためのコツを紹介します。

訪問時のメモ取り

スマートフォンの音声メモやメモアプリを活用し、利用者の発言や気づいた点をその場で記録しましょう。サービス提供後は記憶が鮮明なうちに清書することで、思い出す時間を削減できます。

定型文をストック

「バイタル安定」「食事量良好」「服薬管理問題なし」など、頻出する表現は事前に用意しておき、必要に応じてカスタマイズしましょう。このようにストックしておくことで、記録時間のスピードアップにつながります。

テンプレートの活用

さらに効果的な方法として、テンプレートの活用が挙げられます。ゼロから書式を作成する手間が省けるだけでなく、必須項目の記載漏れも防げます。無料でダウンロードできるテンプレートを活用すれば、開設直後の事業所やまだモニタリング業務に慣れていない方でもすぐに業務を始められます。だれでも無料でご使用できます。ぜひご活用ください。

さらに介護・福祉ソフト「介舟ファミリー」を導入すれば、タブレット・スマホ端末でその場で記録できるため転記作業などが不要になり、記録作成時間を大幅に短縮できます。また、よく見落とされがちなモニタリングの時期なども一覧で把握できるため、モニタリング忘れを予防できます。

タブレット版について詳しくはこちらをご覧ください。

テンプレートを利用して業務効率化を実現しよう

モニタリングは、利用者の状態変化を見逃さず、適切なケアを提供し続けるための重要な業務です。本記事でご紹介したように、利用者の困りごとを正確に把握するには「観察力」と「ヒアリング力」が欠かせません。

しかし、これらのスキルを磨き、利用者との対面時間を充実させるには、記録作成などの間接業務をできるだけ削減し、本質的な支援業務に注力できる環境づくりが求められます。

本記事で紹介した記入例とヒアリングのコツを実践しながら、テンプレートや介護ソフトを活用して、スムーズなモニタリング業務を実現しましょう。