訪問介護事業所の管理者の皆様にとって、時間区分を正確に理解することは適正な介護報酬算定につながります。特に「2時間ルール」を誤って理解していると、想定通りに単位数を算定できず、返戻や監査時の指摘、さらには収益低下につながる恐れがあります。

本記事では、訪問介護の時間区分の基本から2時間ルールの詳細、例外ケース、最新動向まで、業務効率化に悩む管理者が押さえるべき実務ポイントを網羅的に解説します。適正な報酬算定と利用者本位のサービス提供を両立させるための実践的なガイドとしてご活用ください。

訪問介護の時間区分とは

訪問介護の時間区分について基本をまずは押さえましょう。訪問介護は大きく3つのサービス区分に分類されます。

身体介護

「身体介護」は食事介助・排泄介助・入浴介助など、介護職員の身体が利用者に直接触れる介助サービスです。定義としては以下の通りです。

- 利用者の身体に直接接触して行う介助サービス

- 利用者の日常生活動作(ADL)、手段的日常生活動作(IADL)、生活の質(QOL)や意欲の向上のために利用者と行う自立支援・重度化を防ぐサービス

- その他専門知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス

具体的には以下のようなサービス内容を指します。

| 食事介助 | 調理や食事の準備、口腔ケア、摂食(食べ物を口に運ぶ)など |

| 入浴介助 | 入浴の準備や入浴に伴う衣服の着脱、全身および部分浴などのサポートなど |

| 排泄介助 | トイレへの誘導・補助、おむつの脱着や交換、排泄物の処理など |

| 清拭 | 入浴ができない場合などにタオルなどで身体を拭く、全身清拭なども |

| 更衣介助(着替え) | 衣服の着脱援助など |

| 体位変換 | 血行障害や床ずれを防止するために寝返りの補助や姿勢変更など |

| 移動・移乗介助 | 歩行時の支えや車いすの操作など |

| 起床・就寝介助 | 起床・就寝時の姿勢変更など |

| 服薬介助 | 服用薬の準備や服用の確認など |

参考:「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について|厚生労働省

生活援助

「生活援助」は掃除、洗濯、調理など、利用者の身体に触れる必要のない生活支援サービスを指します。定義としては以下の通りです。

“生活援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるもの”

引用:訪問介護サービスの生活援助の取扱いについて(別紙1)|厚生労働省

サービス内容としては以下が挙げられます。

- 掃除

- 洗濯

- 調理

- ベッドメイク

- 衣類の整理

- 買い物

- 薬の受け渡し

など

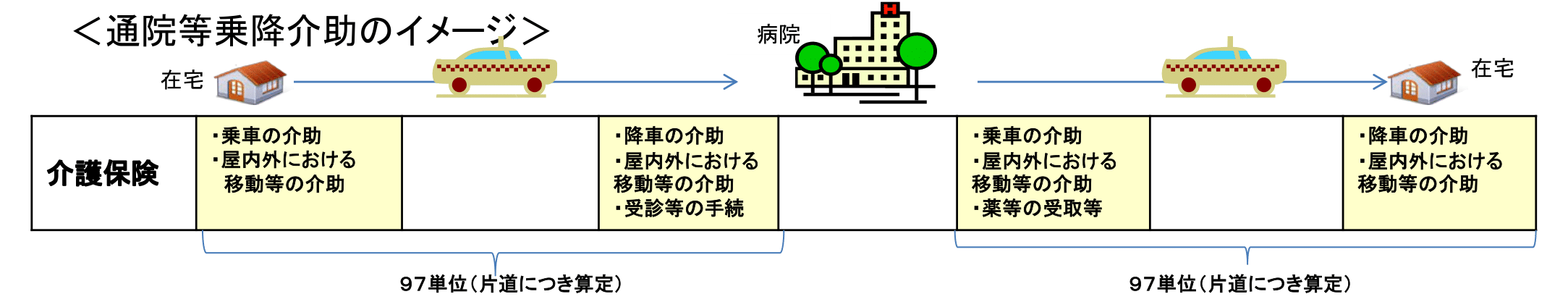

通院等乗降解除

「通院等乗降介助」はスタッフが運転する車両への乗車・降車を支援するとともに、乗車前・降車後の移動や受診手続きをサポートするサービスです。

定義は以下の通りです。

“要介護者である利用者に対して、通院等のため、指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車または降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続、移動等の介助を行うサービス”

サービス内容としては以下の画像の通りです。

これらのサービス区分により、算定できる介護報酬の単位数が異なるため、適切な区分判断が重要となります。

時間区分ごとの介護報酬単位数

訪問介護の介護報酬は、サービス内容と提供時間によって単位数が設定されています。

身体介護の場合は以下です。

| 身体0 | 20分未満 | 163単位 |

| 身体1 | 20分以上30分未満 | 244単位 |

| 身体2 | 30分以上1時間未満 | 387単位 |

| 身体3 | 60分以上 | 567単位 |

| – | 以降30分毎に | +82単位 |

| – | 身体1~3に引き続き生活援助を行った場合 | 所要時間が20分から起算して25分を増すごとに+65単位(※195単位を限度) |

生活援助は以下です。

| 生活2 | 20分以上45分未満 | 179単位 |

| 生活3 | 45分以上 | 220単位 |

一方で通院等移乗介助は、時間等の定めがありません。片道分の移乗介助するごとに97単位を請求できます。さらに、デイサービス→病院→帰宅する場合には、デイサービスから病院、病院から居宅の2回分の請求が可能です。

このように複雑な時間区分を正確に理解し、適切に記録・算定することが、事業所運営の基本となります。

時間区分の考え方と計算の基本

時間区分におけるサービス提供時間とは、利用者宅でのサービス開始時刻から終了時刻までを指します。スタッフの移動時間は提供時間に含まれないという点は理解しておきましょう。例えば、事業所から利用者宅への移動に30分かかっても、その時間は算定対象外となります。

時間の端数処理については、実際に提供したサービス時間を正確に記録し、該当する時間区分の単位数を算定します。例えば25分のサービス提供なら「20分以上30分未満」の区分となります。サービス提供責任者は、計画作成時にこれらの時間区分を念頭に置き、適切なケアプランを立案することが求められます。

訪問介護の2時間ルールとは

訪問介護において「2時間ルール」という言葉が良く出てきますが、2時間ルールとは、「同一利用者に対して同日中に訪問介護サービスを2回以上提供する場合、その間隔が概ね2時間未満であれば1つのサービスとみなす」という規定です。

間隔の計算方法は、1回目のサービス終了時刻から2回目のサービス開始時刻までで判断します。注意が必要なのは「概ね」という表現で、明確な定義がないため1時間50分なら問題ないといった判断はできません。実際の運用では、利用者の状態や生活リズム、サービス提供の必要性などを総合的に勘案して判断することになります。この曖昧さが実務上の悩みとなるケースも少なくありません。

2時間ルールが設けられた理由

2時間ルールは主に2つの目的で設けられています。

1つ目は、利用者の生活リズムに合わせた適切なサービス提供を促進することです。本来連続して行うべきサービスを不自然に分割することを防ぎます。

2つ目は、不適切な報酬算定の防止です。例えば1時間のサービスを30分ずつ2回に分けると、単純計算では単位数が増える場合があります。このような長時間サービスの分割による報酬増を防ぎ、本当に必要なサービス提供を確保することが狙いです。

2時間ルールの具体的な計算例

実際の計算例で2時間ルールの影響を確認しましょう。

ある介護現場Aでは1回目を9時30分から9時55分、2回目を13時00分から13時25分に各25分の身体介護を提供しました。間隔は3時間5分あるため、それぞれ別のサービスとして250単位×2回で計500単位を算定できます。

一方、現場Bでは1回目を9時30分から9時55分、2回目を11時00分から11時25分に提供しました。間隔は1時間5分しかないため2時間ルールが適用され、合計50分のサービスとして「30分以上1時間未満」の396単位のみの算定となります。

このように同じ50分のサービスでも、提供の間隔によって104単位の差が生じてしまうため注意が必要です。

2時間ルール適用時の注意点

2時間ルールで注意すべき点として2つ挙げられます。

異なる事業所が提供するサービスも対象となる

例えばA事業所が10時00分から10時25分、B事業所が11時30分から11時55分にサービスを提供した場合、間隔は1時間5分のため合算して50分のサービスとなります。この場合、各事業所の介護報酬は事業所間の話し合いで配分を決定する必要があります。

算定できない時間がある

また、サービス提供中でも算定できない時間には注意しなければなりません。通院介助における院内での待ち時間などは、基本的にサービス提供時間として算定できません。ただし院内で2時間以上過ごせば、行きと帰りを別のサービスとして扱えます。

2時間ルールの例外ケース

2時間ルールは以下のようなケースでは例外とされて、適用外となります。

緊急時訪問介護加算を算定する場合

緊急時訪問介護加算を算定する場合、2時間ルールの例外として扱われます。これは家族などからの依頼を受けて行う、ケアプランには記載されていない緊急的な介護サービスです。利用者の体調急変や突発的な事態に対応するため、間隔が2時間未満であっても異なるサービスとして算定できます。

看取り期の利用者へのサービス

看取り期の利用者に対する訪問介護も2時間ルールの適用対象外です。これは人生の最終段階にある利用者に対し、柔軟で手厚いサービス提供を適切に評価するために設けられた例外措置です。

頻回訪問が可能な訪問介護事業所

一定の指定要件を満たした「頻回訪問が可能な訪問介護事業所」が提供する20分未満の身体介護は、2時間ルールの例外となります。この事業所が提供するサービスは、たとえ1時間以内に複数回訪問しても、それぞれ別のサービスとして167単位ずつ算定できます。

通院等乗降介助

通院等乗降介助は2時間ルールの適用を受けません。スタッフが運転する車両への乗車・降車支援、乗車前・降車後の移動サポート、受診手続きの支援などが含まれるサービスです。病院への行きと帰りの間隔が1時間程度しかなくても、それぞれ別のサービスとして1回99単位ずつ算定できます。

【最新動向】訪問介護の時間が短縮化している?基本報酬マイナスが影響か

近年、訪問介護の1件当たりの時間や回数/日数が短縮化されている傾向にあると言います。これにより満足な介護サービスを受けられないといった問題が発生していますが、なぜこのような事態に陥っているのか、その背景から解説します。

2024年度の介護報酬改定では、訪問介護業界に大きな影響がありました。身体介護、生活援助、通院等乗降介助のすべてで基本報酬が2~4%引き下げられたのです。例えば20分以上30分未満の身体介護は250単位から244単位へ、45分以上の生活援助は225単位から220単位へと減額されました。

| 【身体介護】 ・20分未満 ・20分以上30分未満 ・30分以上1時間未満 ・1時間以上1時間半未満 ・以降30分を増すごとに算定 |

167単位→163単位 250単位→244単位 396単位→387単位 579単位→567単位 84単位→82単位 |

| 【生活援助】 ・20分以上45分未満 ・45分以上 ・身体介護に引き続き生活援助を行った場合 |

183単位→179単位 225単位→220単位 67単位→65単位 |

| 通院等乗降介助 | 99単位→97単位 |

深刻化する過疎地域での事業所減少

基本報酬のマイナス改定は、特に過疎地域の訪問介護事業所に深刻な打撃を与えています。過疎地では利用者の密度が低く移動時間が長いため、もともと採算性が低い状況にありました。今回の報酬減により、経営を継続できない事業所が増加し、撤退や廃業が加速しています。

全国的には訪問介護事業所数は増加傾向にあるものの、過疎地域では逆に減少が進み、サービスを受けられない空白地域が拡大しつつあります。これは地域包括ケアシステムの根幹を揺るがす事態であり、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることが困難になる懸念が高まっています。事業所の地域偏在が一層進むことで、介護格差の拡大も危惧されています。

広域カバーがもたらす業界全体への影響

過疎地域でのサービス空白を埋めるため、近隣地域や都市部の事業所が広域にわたってカバーせざるを得ない状況が生まれています。その結果、1事業所あたりの担当エリアが拡大し、スタッフの移動時間が大幅に増加しました。移動時間は介護報酬の算定対象外であるため、事業所の収益性は低下し、1日に訪問できる利用者数も減少します。

この訪問効率の悪化を補うため、1件あたりのサービス提供時間を短縮する圧力が強まっています。業界では新たな動きとして、事業所間での人材シェアリング(人材の貸し借り)が増加しつつあります。これは人手不足を相互に補完する試みですが、結果として業界全体の人員的余裕がさらに失われ、時間短縮化に拍車をかけています。

実際にシルバー産業新聞が時間短縮化について検証した結果、身体介護20分未満の割合が2024年と比較して16・5%も増加しており、全体の約40%超を占めていることがわかりました。身体1時間以上に至っては全体の0.7%ほどしかありません。生活援助についても同じような傾向があり、20分以上45分未満が2.1%も上昇していました。

| 身体介護20分未満 | 42% | 16.5%増 |

| 身体介護20分以上30分未満 | 25% | 0.3%増 |

| 身体介護30分以上1時間未満 | 9.3% | 3.5%増 |

| 身体介護1時間以上 | 0.7% | 0.1%減 |

| 生活援助20分以上45分未満 | 3.7% | 2.1%増 |

| 生活援助45分以上 | 6.6% | 6.7%減少 |

このように、より短時間でのサービス提供へとシフトしていることが顕著になっています。この時間短縮化は利用者のニーズに基づくものというより、事業所側の経営上の必要性から生じている側面が強いと考えてもおかしくはありません。

参考:シルバー産業新聞2025年9月10日号|シルバー産業新聞

今後の見通しと求められる対応

2027年度の介護報酬改定に向けて、訪問介護を取り巻く環境はさらに変化が予想されます。深刻化が進む過疎地域への対応として、移動時間への評価や特例的な加算措置の創設などが議論されていますが、具体化には時間がかかる見込みです。

事業所としては当面、基本報酬の減少分を加算取得でカバーするほかありません。特に処遇改善加算や特定事業所加算など、未取得の加算があれば積極的に要件を満たす努力が求められます。

| 2人の訪問介護員等による場合の加算 | 所定単位数×100%/回 |

| 認知症専門ケア加算 | 3~4単位/日 |

| 生活機能向上連携加算 | 100~200単位/月 |

| 口腔連携強化加算 | 50単位/月 |

| 介護職員等処遇改善加算 | 76~245/1000 |

| 緊急時訪問介護加算 | 100単位/回 |

| 早朝夜間深夜加算 | 所定単位数×25~50/100 |

| 特定事業所加算 | 所定単位数×3~20/100 |

| 初回加算 | 200単位/月 |

| 特別地域訪問介護加算 | 所定単位数×15/100 |

| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数×5/100 |

| 中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数×10/100 |

同時にICTツールを活用した業務効率化も急務です。スケジュール管理の自動化や記録業務のデジタル化などにより、スタッフの負担を軽減しながら訪問件数を確保できる体制を整えましょう。厳しい環境下でも持続可能な事業運営を実現するため、柔軟な発想と積極的な改革が求められています。

訪問介護の時間区分をしっかりと理解し、今後に向けた対策を迅速に行おう

訪問介護における時間区分の正確な理解は、円滑な事業所運営に不可欠です。身体介護は20分未満から1時間以上まで4つの時間区分、生活援助は2つの時間区分に分かれ、それぞれ異なる単位数が設定されています。特に2時間ルールは、同日中に複数回訪問する際、間隔が概ね2時間未満であれば1つのサービスとみなされるため、スケジュール作成時には細心の注意が必要です。

しかし制度の理解だけでなく、業界を取り巻く最新動向にも目を向ける必要があります。2024年度の基本報酬マイナス改定は、特に過疎地域の事業所に深刻な影響を与えました。採算性の悪化から撤退する事業所が増え、残された事業所が広域カバーせざるを得ない状況が生まれています。その結果、移動時間の増加による訪問効率の低下や時間短縮化の圧力が業界全体に波及し、経営環境はさらに厳しさを増しています。

このような厳しい環境下で事業所が生き残るためには、早急な対策が求められます。未取得の加算、特に処遇改善加算や特定事業所加算の取得を目指し、基本報酬減少分を補う収益構造を構築しましょう。同時にICTツールを活用した業務効率化も欠かせません。今のうちから事業を存続させるための対策に取り組み、持続可能な訪問介護サービスの提供を目指しましょう。