介護保険制度の要となるケアマネージャーですが、現在その人材不足が深刻化しています。高齢化の進展により利用者は増加する一方で、ケアマネを目指す人は減少傾向にあり、多くの事業所が採用に苦戦しています。それはなぜでしょうか。

本記事では、ケアマネが「大変」と言われる具体的な理由や離職率のデータ、それでも続けるやりがいについて、現場の生の声を踏まえて詳しく解説します。

ケアマネが大変な理由

ケアマネの仕事が「大変」と言われる理由は、単に業務量が多いだけではありません。制度の枠を超えた対応を求められたり、想定外のトラブルに直面したり、多様な立場の人々の板挟みになったりと、マニュアル化できない困難が日常的に発生します。

ここでは、ケアマネが実際に直面している「大変さ」の実態を、具体的な場面ごとに詳しく見ていきましょう。

業務量が圧倒的に多い

「ケアマネ=業務量が多い」こういったイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。ケアマネの標準担当件数は35件とされていますが、実際には40件以上を抱えている方も少なくありません。一人ひとりの利用者に対してアセスメントやケアプラン作成、サービス事業者との調整、モニタリング、給付管理など多岐にわたる業務が発生するため、担当件数が多いほど業務量も膨大化します。

訪問先を回るだけでも移動時間がかかり、事務所での作業時間を確保するのも困難です。さらに利用者の状態変化や緊急対応も頻繁に発生し、計画的な業務遂行が難しいのが実情です。書類作成だけでも莫大な時間を要し、残業や持ち帰り仕事が常態化しているケースも多く見られます。

保険外サービスへの対応を求められる

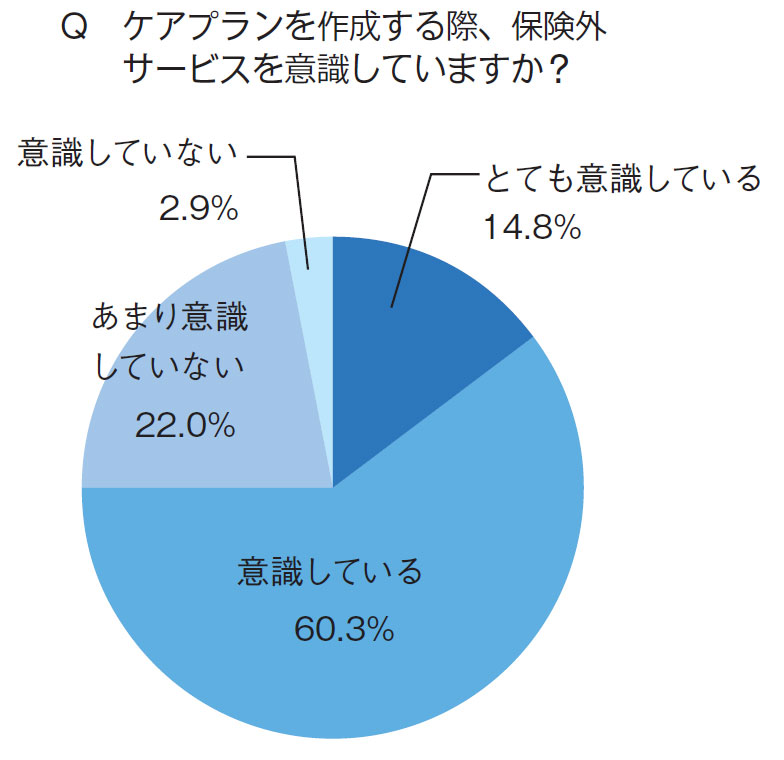

介護保険の範囲内での支援が基本であるはずのケアマネですが、実際には制度の枠を超えた相談や支援を求められることが日常茶飯事です。家族関係の調整、経済的問題の相談、近隣トラブルへの介入、孤独死リスクへの対応など、福祉や介護の範疇を超えた問題に直面します。

実際、シルバー新報の調査によると、ケアマネの75%が「介護保険サービスだけでは利用者の生活を十分に支えられない」と感じており、保険外サービスの活用を意識せざるを得ない状況にあります。しかし、保険外サービスの情報収集や調整には時間がかかる上、報酬として評価されにくいため、ケアマネの負担は増すばかりです。

こうした「見えない業務」が評価されにくいことが、ケアマネの精神的負担を大きくしている要因の一つとなっています。

引用:ケアマネ「保険外意識」7割超 「報酬で評価」には賛否|シルバー新報

汚部屋問題など想定外の対応が頻発

ケアマネの仕事には、教科書やマニュアルには載っていない予測不可能な課題が数多く存在します。その代表例が「汚部屋問題」です。訪問してみると、ゴミが山積みで足の踏み場もない状態や、悪臭が充満している環境に遭遇することがあります。このような場合、まずは本人の尊厳を守りながら信頼関係を築き、清掃業者の手配や地域資源の活用を検討する必要があります。

他にも、認知症による徘徊、虐待の疑い、多頭飼育崩壊など、一つとして同じケースはありません。こうした個別性の高い対応の連続が、ケアマネの業務を一層複雑で負担の大きいものにしています。

利用者・家族・事業所の板挟みになる

ケアマネは、利用者・家族・サービス事業所という三者の間に立ち、それぞれの意向を調整する役割を担います。利用者本人は「自宅で過ごしたい」と希望するが家族は「施設入所させたい」と考える、事業所側は「この状態では受け入れが難しい」と難色を示すなど、三者の意見が対立することは珍しくありません。誰かの希望を優先すれば他の誰かが不満を持つ、という状況の中で最善の解決策を見出すことは、精神的に非常に消耗します。

さらにクレーム対応や責任の所在を問われることもあり、こうした板挟み状態がケアマネの心身の疲労につながりモチベーション低下に影響してしまいます。

資格更新制度の経済的・時間的負担

ケアマネ資格を維持するためには、5年ごとの更新研修が義務付けられています。この研修費用は数万円かかり、しかも自己負担となるケースが多いのが実情です。

さらに研修には数日間を要するため、その間の業務調整も必要です。資格維持のために自腹を切り、時間も奪われるこの制度は、ケアマネにとって大きな不満の種となっています。

ケアマネの離職率とその背景

上記のようにケアマネ業務は大変だという声がある一方で、ケアマネの離職率は令和4年度の調査によると「9.2%」となっており、介護業界全体の離職率14.3%と比較すると低い水準にあります。

しかし、この数字だけを見て「問題ない」と安心はできません。退職者の約6割が3年以上勤務してから離職しているという事実は、経験を積んだベテランが現場を去っていることを示しています。

参考:令和4年度介護労働実態調査|公益財団法人 介護労働安定センター

離職要因として、年齢・体力面が14.8%、賃金・処遇面が14.6%、事務作業の多さが12.9%と上位を占めており、やりがいだけでは続けられない現実が浮き彫りになっています。

ケアマネに対する政府の取り組みと現場のギャップ

ケアマネに対して政府は魅力発信や人材不足確保のための取り組みを今までにいくつか実施してきました。しかし、その取り組みは現場改善には直接つながっていないことが多く、不満や不信感が高まっています。

厚生労働省の魅力発信事業に5,800万円

厚生労働省は2025年度予算の概算要求で、介護支援専門員の魅力を広く発信するための広報事業に5,800万円を要求しました。厚労省は特に若年層や潜在ケアマネへの情報発信を強化する方針で、仕事のやりがいや実際の業務のイメージなどを伝えるため、啓発用のパンフレットやポスター、学習用の漫画などを作成する計画です。

参考:厚労省、ケアマネの魅力発信へ広報事業 5800万円の予算を新規要求|介護ニュースJOINT

さらにPR動画も制作し、YouTubeなど各プラットフォームで配信していく予定となっています。国が民間団体などに事業を委託するスキームで、より効果的な広報の展開を図るとしています。

ケアマネ法定研修のオンライン化に7,400万円

また、厚生労働省は2026年度予算の概算要求で、ケアマネの法定研修のオンライン受講を可能にする新規事業に7400万円を盛り込みました。これまで対面での受講が基本だった法定研修をe-ラーニング化することで、ケアマネの時間的・経済的負担を軽減することを目指しています。

参考:ケアマネ法定研修 オンライン受講で7400万円 老健局2026年度概算要求|シルバー新報

この取り組みは、研修のために業務を調整する負担や、会場までの移動時間・交通費の削減につながることが期待されます。ケアマネが自分のペースで学習できる環境を整えることで、資格更新のハードルを下げ、離職防止にも寄与する可能性があります。

現場が求める施策とのギャップ

こうした政府の取り組みに対し、現場のケアマネからは複雑な反応が見られます。魅力発信に5800万円を投じることについては、「自己負担額を減らしてほしい」という声が多く上がっています。広報活動よりも、まず目の前の経済的負担を軽減してほしいというのが本音です。

一方、法定研修のオンライン化については、実質的な負担軽減につながる施策として一定の評価が期待できます。また、自治体によってはケアマネに寄り添った政策を行っているところもあります。例えば東京都であれば2025年度いっぱいまでにケアマネとして復職すると10万円を支給するという制度を始めています。このように現場が求めるものとギャップがある場合もありますが、少しずつ改善方向に向かっています。

参考:東京都、復職する潜在ケアマネに10万円を支給 申請受け付け開始|介護ニュースJOINT

ケアマネが本当に求めているのは、研修費用の公費負担や減額、給与・待遇の改善、業務量に見合った人員配置など、より実質的な支援策なのです。

現役ケアマネさんの思い~若手不足と待遇への不安~

弊社社員がH.C.R(国際福祉機器展2025)というイベントにて、10数年のキャリアを持つベテランケアマネさんにお話をお伺いすることができました。

インタビューを受けてくださったケアマネさんは年齢層が高い介護業界について不安を覚えていらっしゃいました。なんと28歳で資格を取得した当時、その若さゆえに年配者から軽んじられる経験もあったそうです。現場を見渡すと、年配層が大半を占め、30〜40代でも若手扱いされる状況です。「若い層が少なく、業界の将来が不安」と率直に語っておられました。

また資格取得のハードルの高さや待遇面の課題から、潜在ケアマネが現場復帰しにくい環境も指摘されています。「国家資格化して待遇改善を」という声は切実でした。

一方で「ケアマネの代わりになる仕事はない」ともおっしゃっていました。確かなやりがいはあるものの、人材不足が深刻な介護業界において、30〜40代の中堅・ベテラン層は「自分たちがしっかりしなければ」という使命感を抱きながら、日々奮闘されています。

それでもケアマネを続ける理由・やりがい

ケアマネ業務がいかに大変であるか、低くない離職率や根本的な課題解決に至らない現状などを解説しました。しかし、それでもケアマネを続ける理由・やりがいとしては以下のような点が挙げられます。

利用者の人生に寄り添える瞬間

ケアマネを続ける理由として多くの人が挙げるのが、利用者の人生に深く寄り添えることです。適切な支援によって利用者のQOL(生活の質)が向上し、笑顔が見られるようになったとき、この仕事の意義を実感できます。「あなたがいてくれて良かった」という利用者や家族からの感謝の言葉は、どんな疲れも吹き飛ばす力を持っているでしょう。

一人ひとりの人生の物語に関わり、その人らしい生活を支えることができるのは、ケアマネという仕事ならではの醍醐味です。この「人と人とのつながり」こそが、困難を乗り越えて続ける原動力となっています。

利用者家族の負担を軽減するクッション役

介護保険制度の複雑な申請手続きや、数多くのサービス事業者の選定など、家族だけで対応するには負担が大きいことも多いです。ケアマネは、こうした煩雑な手続きを代行し、利用者に最適なサービスを提案してくれる心強い存在です。

また、介護と仕事の両立に悩む家族にとって、いつでも相談できる専門家がいることは大きな安心につながるでしょう。医療機関や介護事業者との調整、急な状況変化への対応など、家族だけでは判断に迷う場面でも、ケアマネが的確にサポートしてくれるという、いわばクッション役のような存在です。ケアマネがいるだけで「一人で抱え込まなくていい」という安心感が生まれ、家族の精神的な負担を大きく軽減しているのです。

困難を乗り越えた先の達成感

複雑で困難なケースを、多職種と連携しながら解決できたときの達成感も、ケアマネの大きなやりがいです。家族間の意見対立、経済的な問題、医療と介護の調整など、一筋縄ではいかない課題に直面することは日常茶飯事です。しかし、粘り強く関係者と対話を重ね、最善の解決策を導き出せたとき、ケアマネとして人間として一つ階段を上がれるような充実感を味わえるでしょう。

また、地域のさまざまなリソースを活用し、チームケアを実現できた瞬間には、プロフェッショナルとしての自信と誇りを感じることができます。困難であればあるほど、それを乗り越えたときの喜びは大きく、次への活力となるのです。

専門性を活かせる仕事

ケアマネは、介護・医療・福祉の幅広い知識を統合し、多職種連携のキーパーソンとして活躍できる専門職です。医師、看護師、理学療法士、ヘルパー、施設職員など、さまざまな専門家をつなぎ、利用者を中心としたチームケアをコーディネートする役割は、高度な専門性を要します。法制度や地域リソースなどを熟知し、個々の状況に応じた最適なプランを立案する力は、長年の経験と学びによって磨かれていきます。

この専門性を活かして社会に貢献できることは、ケアマネとしてのキャリアの誇りであり、生涯にわたって学び続けられる魅力的な仕事でもあります。

ケアマネに向いている人

ケアマネの仕事には、多くのスキルが求められます。コミュニケーション能力が高く、利用者や家族、多職種との円滑な関係構築ができる人は適性があるでしょう。また、利用者・家族・事業所の間で意見が対立する場面も多いため、調整力や交渉力も不可欠です。

ただし、こうした適性があったとしても、業務量の多さや待遇面の課題により続けられなくなるケースも少なくありません。「向いている」だけでは続かないのが、ケアマネの現実なのです。

ケアマネに対して事業所が行うべき取り組みとは

上記のように大変な状況にあるケアマネに対して、事業所が取り組むべき行動としては以下が挙げられます。

現場の声に耳を傾ける

ケアマネが不満を感じるのは、現場を知らない人から綺麗ごとを言われることです。逆に言えば、現場の実態を理解している管理者からの言葉には耳を傾けられるでしょう。そこで定期的な1on1ミーティングを設け、業務上の悩みや不満、改善希望をしっかりヒアリングすることが重要です。

適正な評価と処遇改善に取り組む

やりがいだけでは生活できないという現実を直視し、適正な評価と処遇改善に取り組むことが不可欠です。担当件数や困難事例への対応、地域貢献活動などを適切に評価し、給与や手当に反映させる仕組みを作りましょう。

また、資格更新研修費用の全額または一部補助、研修受講時の特別休暇付与なども効果的です。処遇改善加算を積極的に算定し、それを確実にケアマネの給与アップにつなげることが大切です。

チームでサポートする

ケアマネが一人で抱え込まず、チームで支え合える環境づくりも管理者の重要な役割です。困難な事例についてチーム内で相談できるケースカンファレンスを定期的に開催し、不安や経験、知識などを共有する機会を作りましょう。新人ケアマネにはメンター制度を導入し、ベテランがサポートする体制を整えることで、心理的安全性を確保でき、早期離職の防止につながります。

「困ったときは助け合える」という安心感が、心理的な負担を軽減します。孤立させないマネジメントが、定着率向上につながるのです。

業務効率化で負担を軽減する

ケアマネにとって業務の負担軽減は大きな就労のモチベーションアップにつながります。そのため業務効率化はケアマネの確保に欠かせません。介護ソフトやケアプランデータ連携システムなどのICTツールを導入することで、書類作成や事業所間のやり取りにかかる時間を大幅に削減できます。

若い世代にケアマネを目指してもらうために

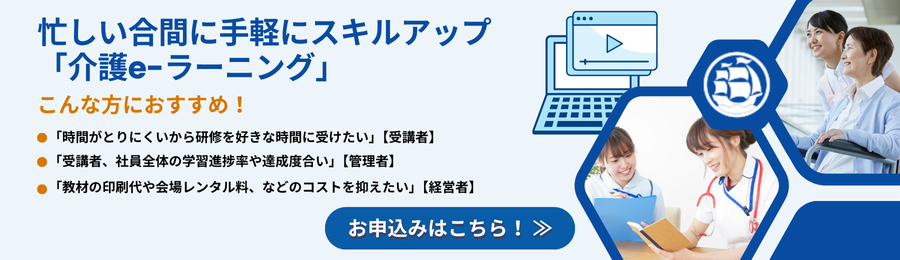

若い世代にケアマネを目指してもらうには、まず介護職としての働きやすさを向上させ、「この業界で長く働きたい」と思える環境を作ることが大切です。そして、ケアマネとして働き始めた後も、継続的な学習とスキルアップができる環境を整えることが重要です。

法定研修の負担は大きな課題となっていますが、近年はオンライン研修の普及により、時間や場所の制約が軽減されつつあります。事業所としても、スタッフが学びやすい環境を提供することが、定着率向上につながります。

そこで、介舟ファミリーでは、ケアマネを含む介護スタッフが手軽にスキルアップできる「介護e-ラーニング」をご用意しています。PCやスマートフォンから好きな時間に受講でき、研修費用や移動時間の負担を軽減できます。管理者は受講状況を一括管理でき、効率的な人材育成が実現できます。ぜひ、ご活用ください。

ICT活用で業務効率化を実現し、ケアマネの負担軽減を

ケアマネの仕事は業務量の多さ、保険外サービスへの対応、想定外のトラブル、三者間の板挟み、高額な資格更新費用など、さまざまな「大変さ」を抱えています。厚生労働省が魅力発信に予算を投じても、現場からは「綺麗ごとではなく、お金と制度の問題を解決してほしい」という本音が聞かれます。それでもケアマネを続ける理由は、利用者の人生に寄り添える喜びや、困難を乗り越えた先の達成感、専門性を活かせることにあります。

事業所の管理者として今できることは、業務効率化による負担軽減や現場の声に耳を傾ける姿勢、適正な評価と処遇改善、そしてチーム体制でサポートする仕組みづくりです。現場を理解し、共感を示しながら、具体的な改善策を実行することが、スタッフの定着とモチベーション維持につながります。

ケアマネの業務効率化についてはICTツールの活用が不可欠です。以下のお役立ち資料で詳しく解説しています。ぜひこの機会にご覧ください。

ケアマネの業務効率化を図るなら介舟ファミリーがおすすめ

ケアマネの業務負担を軽減するなら数あるICTツールの中でも、介護・福祉ソフトである「介舟ファミリー」がおすすめです。

シンプルな操作性にこだわっており、パソコンが苦手な方でも使いやすいと人気を集めています。2024年度にはシェア率増加率No1とイマ話題の介護・福祉ソフトです。

主な特徴としては以下の通りです。

記録請求を効率化できる!

ケアマネの業務にとって煩雑な記録から請求業務までを一気通貫で管理できます。これにより転記作業や二重入力の手間が省け、ミスの削減にもつながります。既にご利用の介護記録ソフトとのAPI連携・CSV連携にも対応しているため、使い慣れた記録ソフトを変えずに効率化でき、スムーズな業務改善が実現します。 詳しくはこちらをご覧ください。

外出先で利用できる!

タブレット・スマホを使ったモバイル記録機能により、利用者宅でのアセスメントやモニタリング業務を外出先で完結できます。記録データは自動的にクラウド上の本体システムへ反映されるため、事業所に戻ってからの入力作業が不要になります。

手厚いサポートが充実している!

既存ソフトからのデータ移行対応に加え、初回請求時には請求データ作成から送信までをスタッフが一緒に確認します。遠隔操作での密着サポートや訪問対応も可能で、パソコンが苦手な方でも安心です。

このようにケアマネの業務負担軽減に役立つ機能やサポートが充実しています。実際に業務削減・効率化できたという事例は数多くあります。この機会に介舟ファミリーを導入し、ケアマネの業務効率化を実現しませんか?ご興味のある方はぜひサービス資料だけでもご覧ください。