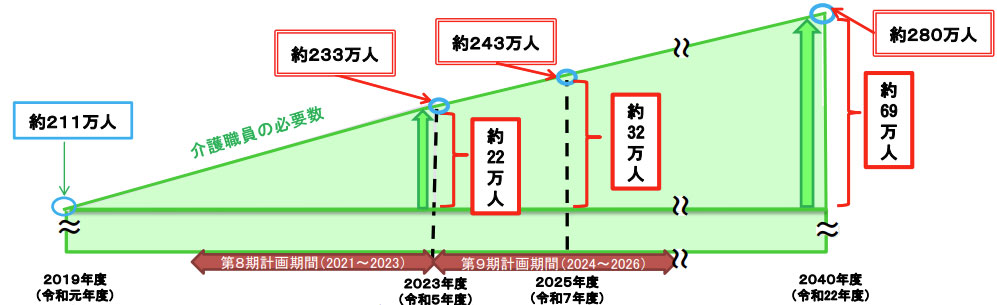

超高齢社会を迎えた日本では、介護需要が年々増加の一途をたどっています。その一方で、慢性的な人手不足により、介護現場では深刻な人材確保の課題に直面しています。厚生労働省の調査によると、2025年には約32万人の介護人材が不足すると予測されており、この状況を打開するためには、介護サービスの質を維持しながら、いかに生産性を向上させるかが重要な課題となっています。

本記事では、単なる業務効率化とは異なる「介護における生産性向上」について、具体的な取り組み事例とともに詳しく解説していきます。

参考:第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について|厚生労働省

介護現場における生産性向上とは

一般的な生産性向上とは、投入される労働力や時間(Input)に対する成果(Output)の比率を高めることを指します。つまり、同じ投入量でより多くの成果を生み出すことや、より少ない投入量で同じ成果を達成することを意味します。

一方、介護現場における生産性向上は、単なる効率化とは異なる独自の定義を持ちます。厚生労働省の介護分野における生産性向上ガイドラインでは、介護現場における「一人でも多くの利用者に質の高いケアを届ける」という価値を重視し、生産性向上を「介護の価値を高めること」と定義されています。このような意味の生産性向上に取り組むために人材育成・チームケアの質の向上・情報共有の効率化を行い、最終的には介護サービスの質の向上と人材の確保・定着を目指すのです。

全国老人福祉施設協議会(老施協)はさらに踏み込んで、介護分野における生産性向上を3つの要素で定義しています。

- 労働負担(実労働時間や業務強度)の軽減

- 介護サービスの質の向上

- 経営の改善、業務効率化

この3つの要素は、従業員・利用者・経営者それぞれにメリットをもたらす「三方よし」の考え方を体現しています。

ここで重要なのは、「生産性向上」という言葉に対する誤解を解くことです。「介護は人の命を扱う仕事なのに、生産性なんて言葉を使うのは不適切ではないか」という声をよく耳にします。しかし、介護における生産性向上は決して人員削減や労働負担強化を意味するものではありません。むしろ、職員の労働環境を改善し、より良い介護サービスを提供するための取り組みなのです。

実際、老施協が強調するように、介護分野の生産性向上では、従業員の給与や介護サービスの質の向上のための費用はむしろ増やすべきとされています。つまり、単なるコスト削減ではなく、介護の質を保ちながら、職員の働きやすさを向上させ、結果として利用者へのサービス向上につなげることを目指しているのです。

参考:介護現場における生産性向上|公益社団法人全国老人保健施設協会

厚生労働省では生産性向上に向けて具体的には「ムリ・ムダ・ムラ」を見つけ、なくすという取り組みを奨励しています。

引用:介護分野における「生産性向上」とは?介護の生産性|厚生労働省

ムリ・ムダ・ムラとは

介護現場の生産性向上を実現するためには、日常業務における「ムリ・ムダ・ムラ」を見直すことが重要です。「ムリ」とは、職員の心身に過度な負担がかかる状況を指し、例えば経験の浅い職員の単独夜勤などが該当します。「ムダ」は、省力化できる非効率な業務のことで、何度も同じ記録を転記する作業などが挙げられます。「ムラ」は、職員間での業務負担の偏りや、作業手順が統一されていないことなどを指します。

これらの要素を把握し、改善することで、より効率的で質の高い介護サービスの提供が可能となります。

| 要素 | 例 |

|---|---|

| 経験の浅い職員の単独夜勤、体重80kgの男性利用者を体重40kgの女性職員が1人で対応、10人の利用者を1人で対応するなど | |

| 何度も同じ記録を転記、利用者送迎後に忘れ物を再度届ける、オンラインでも可能な会議なのに集会するなど | |

| 特定の職員に属人化してしまっている、マニュアル化されていない作業手順、スタッフ数のばらつきなど |

介護現場における「ムリ・ムダ・ムラ」は問題点につながります。詳しくは以下のコラムをご覧ください。

業務効率化との違い

業務効率化は、主に作業時間の短縮や省力化による「量的な改善」に焦点を当てた取り組みです。一方、生産性向上は業務効率化を含みながらも、より包括的な取り組みとなります。具体的には、効率化によって生まれた時間を利用者へのケアの質の向上や職員の専門性向上のための研修に充てるなど、サービスの「質的な向上」も重視します。また、職員のモチベーション向上やチームケアの促進など、組織全体の価値向上を目指す点でも異なります。つまり、生産性向上は業務効率化と目的が異なり、介護サービス全体の価値を高めることを目的としているのです。

生産性向上が必要な背景

介護現場における生産性向上が必要な背景として、増加し続ける介護ニーズと慢性的な人手不足に対応することが挙げられます。

介護ニーズの増加と介護職員の人手不足

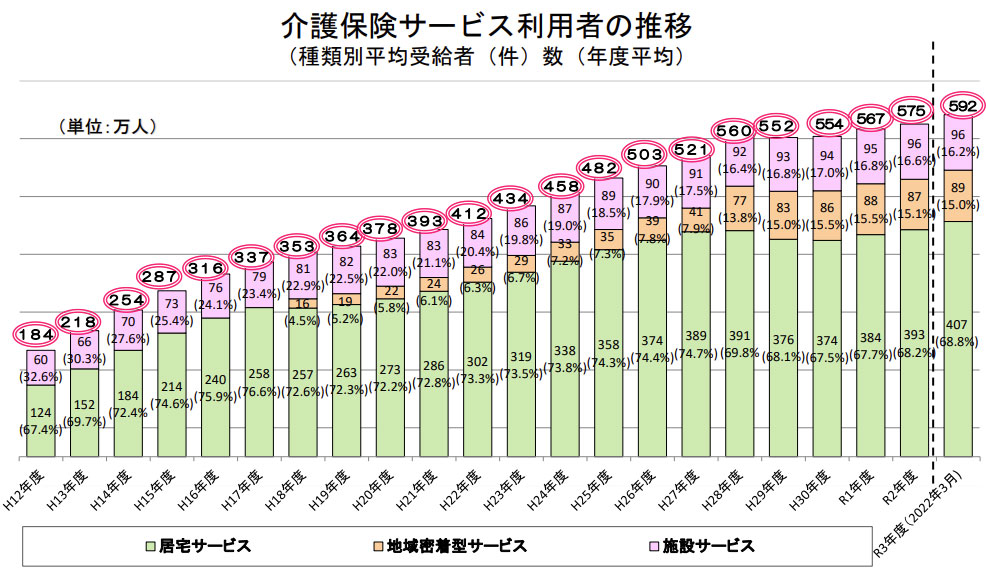

現在日本は65歳以上が人口の21%超の超高齢化社会を迎えており、それに伴い介護保険サービスを利用する人も2000年には約149万人でしたが、2022年には約516万人と約3.5倍も増加しています。今後も高齢者は増加することが予測されており、85歳以上の人口は2035年まで急速に増加していく可能性が高いです。

一方で、生産年齢人口(15~64歳)は減少を続けており、2035年には介護職員が約32万人不足、2040年には約69万人不足すると推計されています。このような状況下では、現状の介護サービスの提供体制を維持していくことが困難になることが予想され、限られた人材で質の高い介護サービスを提供していくための生産性向上への取り組みが急務となっているのです。

介護現場における人手不足は深刻化しています。詳しくは以下のコラムをご覧ください。

生産性向上の具体的な取り組み5選

それでは具体的にどのような生産性向上への取り組みがあるのでしょうか。厚生労働省・老施協が提案している取り組みをもとに5選紹介します。

業務改善

業務改善は介護現場における生産性向上の基本となる取り組みです。厚生労働省のガイドラインでは、以下の7要素を挙げています。

- 職場環境の整備

- 業務の明確化と役割分担

- 手順書の作成

- 記録・報告様式の工夫

- 情報共有の工夫

- OJTの仕組みづくり

- 理念・行動指針の徹底

具体的には、先述した業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を見える化し、それを「集約させる・分散させる・削る」という3つの視点で改善していきます。

業務改善の一つとして無駄な業務は削除すべきです。

具体的な無駄な業務削減について詳しくは以下のコラムをご覧ください。

タスクシフティング・タスクシェアリング

タスクシフティングとは、介護職員の業務のうち他職種でも実施可能な業務を移管する取り組みです。また、タスクシェアリングは、一つの業務を複数の職種で分担して行うことを指します。これらの取り組みにより介護職員は本来注力すべき業務に集中することができます。例えば、介護職員以外の「介護助手」にベッドメーキング・配膳・清掃などの間接介護業務を担当してもらうことで、介護職員は直接介護に専念できるようになります。特に近年は、元気な高齢者を「アクティブシニア」として活用する取り組みも広がっており、介護職員の負担軽減に大きく貢献します。

経営の大規模化・協働化

組織の規模が大きくなることで、物品やサービスの購入におけるスケールメリットが生まれ、固定費の削減や価格交渉力の向上につながります。また、人事労務管理面でも、採用・研修の効率化や、人事異動による適材配置、キャリアアップの促進など、さまざまなメリットがあり、生産性向上に効果的な手段です。さらに「社会福祉連携推進法人」などの仕組みを活用し、複数の法人がネットワークを組むことで、単独では難しい経営効率化も実現可能です。

経営の大規模化・協働化について詳しくは以下のコラムをご覧ください。

アウトソーシング

介護施設における間接業務を外部の専門業者に委託する方法です。特に清掃、洗濯、給食調理などの業務については、すでに多くの施設で導入されています。アウトソーシングにより、介護職員は本来の介護業務に集中できるようになり、サービスの質の向上につながります。また、専門業者のノウハウを活用することで、業務の効率化や品質向上も期待できます。ただし、費用対効果を十分に検討し、適切な業務範囲を見極めることが重要です。

ICTの活用

介護記録のデジタル化や見守りセンサーの導入など、ICTの活用は生産性向上の重要な手法です。特に介護ソフトの導入により、計画・記録・請求作業の効率化、情報共有の円滑化、データの活用が可能になります。介護職員の大きな負担となっている間接業務を削減するだけでも、生産性向上に有効です。実際に介護ソフトを導入した多くの企業で介護職員の作業負担を軽減できており、人手不足解消に貢献しています。

ただし、ICTの導入は単なる機器の設置ではなく、業務フローの見直しや職員の意識改革とセットで取り組むことで、初めて効果を発揮します。

介護のICT化について詳しくは以下のコラムをご覧ください。

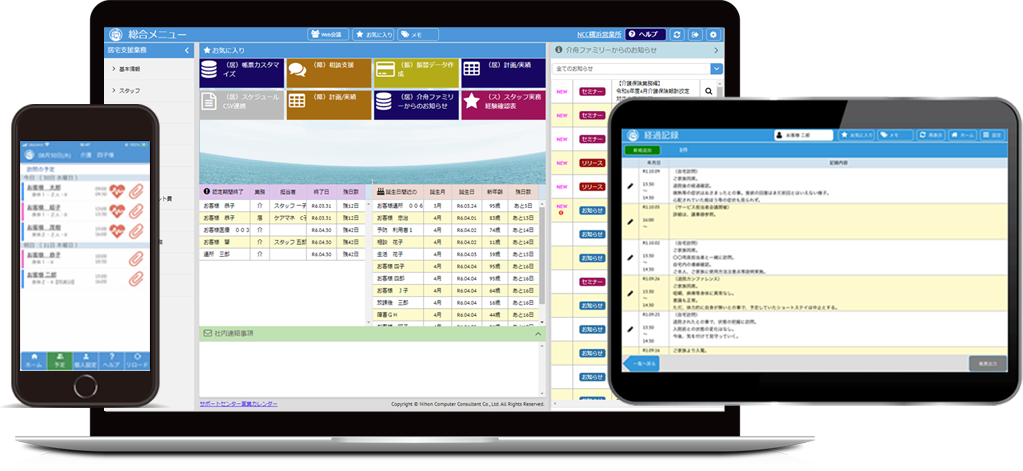

生産性向上なら介護ソフト「介舟ファミリー」がおすすめ

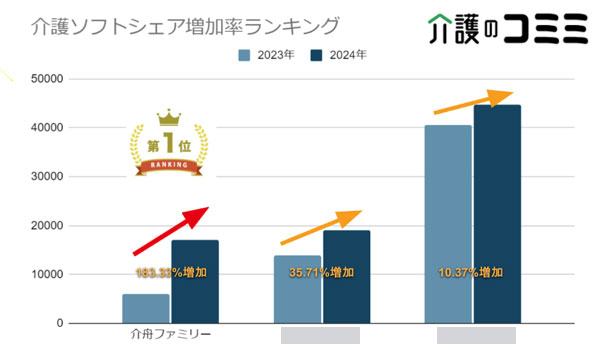

介護現場の生産性向上を図るなら、イマ話題の介護ソフト「介舟ファミリー」がおすすめです。「介護のコミミ」様にて成長率ランキングNo1に選ばれるほど、今注目の介護ソフトです。(昨年比介護ソフトシェア188%増加)

介舟ファミリーが選ばれる大きな理由である、主な特長3つを紹介します。

業務プロセス全体の効率化を実現

日常の介護業務における計画から請求業務までを一貫してサポートし、業務効率を大きく向上させます。

計画業務においては、過去の事例を簡単に利用できるテンプレート機能により、計画書作成にかかる労力を大きく削減します。現場での記録はタブレットやスマホを使ってリアルタイムに入力できるため、後からの転記作業が不要となり、これらすべての情報がクラウド上で統合管理されるため、記録の漏れや転記時のエラーを防止できます。また、サービス利用票・提供票と同じ形式で計画と実績を管理できるため、請求業務もスムーズに進められます。

充実した手厚いサポート体制

システム導入時のデータ移行から初回の請求処理まで、経験豊富な専門スタッフが徹底的にバックアップします。初期設定や操作説明は訪問・オンラインどちらの形式も選択可能で、スタッフ一人ひとりの習熟度に合わせた丁寧な指導を行います。導入後も疑問点や問題があればすぐに相談できる体制を整えているため、介護ソフトを初めて使用する方でも安心してシステムを活用できます。

豊富な導入実績と高い信頼性で安心

17,000以上の導入実績と95%という高い継続利用率かつ、30年以上にわたる販売実績に基づく信頼性の高い介護ソフトのため、多くの事業所様より選ばれています。初めて介護ソフトを導入する施設だけでなく、既存システムからの移行を検討している施設にも自信を持っておすすめできる製品です。

もっと詳しく介舟ファミリーを知りたい方はこちらより資料をお読みください!

介舟ファミリーの導入事例

実際に介舟ファミリーを導入された企業様の声をお聞きください。

時間の省略化とサービスの抜けがなくなりました

社会福祉法人北養会様は、グループ内の訪問介護事業所での良好な使用経験をもとに、シフト作成からサービススケジュール管理、請求業務まで一貫して処理できる「介舟ファミリー」を導入されました。

導入の成果として、月末・月初の業務時間を大幅に短縮でき、時間外労働が減少しました。これまでは個別にサービス提供表と記録の照合作業が必要で、さらに各工程で別々のファイルを使用していたため多大な時間を要していました。しかし介舟ファミリー導入後は、シフト編成からスケジュール管理までが統合されたことで、作業効率の向上だけでなく、サービス提供の見落としも防止できるようになりました。

介護ソフト導入で業務効率が50%アップ!

多様な介護・福祉サービスを展開している株式会社千歳様も「介舟ファミリー」を導入されました。選定理由としては、居宅介護や訪問介護のみならず、障害者自立支援や訪問看護など複数部門を一括管理できる機能性、営業担当の対応の良さ、Excel形式でのデータ出力機能、そしてIT知識が少ないスタッフでも使いやすい直感的な操作性が決め手となりました。

導入後の大きな改善点として「請求業務での残業がほとんどなくなり、業務効率が50%アップしました!」と評価されています。従来は月初の請求処理で平均4時間の残業を行っても10日かかっていた作業が、導入後は約5日で完了できるようになったとのこと。さらに、訪問介護・訪問看護のスケジュール管理もシステム化され、ヘルパーの勤務管理にも効果的に活用できるようになっています。

生産性向上に取り組み、成功する事業所へ

深刻な人手不足が続く介護業界において、生産性向上への取り組みは避けては通れない課題となっています。しかし、介護現場における生産性向上とは、決して人員削減や業務の効率化だけを目指すものではありません。職員の労働環境を改善しながら、介護サービスの質を向上させることで、結果として利用者の満足度を高めていく取り組みです。

具体的には業務改善やICTの活用、タスクシフティングなど、さまざまな手法を組み合わせると、職員の働きやすさと介護サービスの質の両立が実現します。これからの介護事業所には、こうした生産性向上への積極的な取り組みが、持続可能な運営のカギとなるでしょう。

中でも生産性向上に貢献する方法としては介護ソフトの導入がおすすめです。特に介護ソフトでも人気の「介舟ファミリー」は、役立つ機能が豊富で、多くの事業所様に選ばれています。介護現場の生産性向上のためにぜひ、介舟ファミリーをご活用ください。